Masyarakat Baduy dan Masyarakat Muslim Berkelindan, Kajian Etnografis Nicolaas JC Geise OFM

Banyak pengamat menyebutkan, penelitian dan hasil kajian Pater Nicolaas JC Geise OFM tentang masyarakat Baduy punya nilai lebih dari penelitian dan kajian orang asing sebelumnya. Geise ”ajur-ajer” dengan kehidupan Baduy.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F08%2F20%2F0ee2eafb-0d6b-4320-9abf-bb17c7b79be1_jpg.jpg)

Anak-anak suku Baduy Luar di Kampung Kadujangkung, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten.

Judul artikel ini, ”Masyarakat Baduy dan Masyarakat Muslim Berkelindan”, intisari isi buku yang juga merupakan kesimpulan disertasi Nicolaas Johannes Cornelis Geise OFM (1907-1995) untuk memperoleh gelar doktor Ilmu Antropologi dari Universitas Leiden pada 1952 (hlm 223). Awalnya disertasi itu dibukukan dalam bahasa Belanda, 70 tahun kemudian, tahun 2022, baru diterjemahkan dan terbit dalam bahasa Indonesia, diterbitkan Penerbit Buku Kompas.

Tentu selama itu sudah terjadi banyak perkembangan. Karena itu, pengindonesiaan disertasi ini merupakan tantangan bagi pusat kajian budaya dan para antropolog Indonesia mengadakan studi aktualisasi tentang masyarakat Baduy masa kini. Di antaranya sejauh mana terjadi pergeseran dan seberapa jauh masih terjaga kearifan lokal berhadapan dengan kemajuan cepat perkembangan zaman. Dalam masa 80 tahun setelah penelitian, dihitung sejak Mgr Geise tinggal di Cipeureu tahun 1939-1941, niscaya banyak terjadi perkembangan baru.

Penelitian yang dilakukan Geise di Regensi Lebak, Residensi Banten, Jawa Barat, menegaskan hasil penelitian para antropolog (sesama ”orang asing” ) sebelumnya bahwa relasi dua kelompok masyarakat yang erat bersatu itu sudah berlangsung ratusan tahun. Hasil penelitian dan kajian mereka menjadi rujukan Geise yang diperkaya dengan keterlibatan langsung, investigatif melebur diri di lapangan. Tinggal selama dua tahun, bergaul dan hidup bersama di Cipeureu, Kawasan Baduy Luar, tanpa penerjemah dan sehari-hari berbicara dalam bahasa Sunda, hidup sebagai seorang Baduy.

Sejatinya masyarakat Baduy dan Muslim adalah masyarakat Banten asli.

Geise menyetujui pengandaian dari penelitian Meijer van Tricht tahun 1928 sekaligus memberikan dasar lebih kuat. Sejatinya masyarakat Baduy dan Muslim adalah masyarakat Banten asli. Pengandaian Tricht, menurut Geise, akan diterima siapa pun yang cukup lama mempelajari masyarakat Baduy dan Muslim di Banten Selatan (hlm 5). Meskipun mereka terpisah secara total, ada banyak kesamaan dan perbedaan kecil. Mereka berasal dari utara Serang yang berpindah ke selatan ke Lebak Parahiang karena ada tekanan penyebaran Islam. Merekalah penduduk asli Banten kuno dan bukan berasal dari keturunan Kerajaan Pajajaran (hlm 375-376). Kalaupun kemudian ada masyarakat Baduy dan Muslim, itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam perkembangan budaya masyarakat (hlm 223).

Ditahbiskan sebagai pastor ordo OFM tahun 1932, tugas belajar di Universitas Leiden sampai tahun 1938, Pater Geise lantas dikirim ke Indonesia, di antaranya melakukan penelitian dan menetap dua tahun di Cipeureu, bergaul dengan kelompok Muslim ataupun Baduy. Hasil penelitiannya dituangkan sebagai disertasi—yang baru ditulisnya sepuluh tahun kemudian—karena pergolakan politik dunia dan perang, dengan tesis keyakinan/penegasan, antara lain, mereka berasal dari masyarakat yang sama, tetapi mengembangkan dan meneruskan pola hidup yang berbeda.

Baca juga:Berbekal Bahasa Lokal, Geise Masuk Komunitas Baduy dan Muslim Banten Selatan

Menurut Uskup Bandung Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC yang mengapresiasi hasil penelitian Geise yang pernah menjadi Uskup Bogor pada 1972-1975, mundur dan diangkat menjabat Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, sampai 1979, menemukan seluk-beluk persamaan dan perbedaan antara masyarakat Baduy dan masyarakat Muslim yang hidup di Banten Selatan. Dengan penelitian dan kajian Pater Geise, kita diundang untuk melepaskan berbagai asumsi dan apriori, sebaliknya menimba kekayaan hidup mereka yang unik (hlm xi).

Keterlibatan langsung Pater Geise sebagai peneliti, dikenal kemudian sebagai Niti Ganda, menurut Ira Indrawardana, antropolog Universitas Padjadjaran, merupakan teladan seorang antropolog sejati. Kemampuan Geise sebagai orang asing (kemudian WNI) yang meneliti masyarakat Baduy dengan ”melebur diri bersama masyarakat lokal”, khususnya kajian masyarakat Kanekes atau masyarakat Baduy, merupakan pelajaran penting yang perlu dimiliki seorang antropolog sejati (hlm xx-xxi). Geise berhasil menyingkap berbagai hal yang samar-samar dan tertutup tentang dongeng, sistem kepercayaan, struktur sosial, dan berbagai istilah lokal yang tidak mungkin dipahami tanpa ”menyatu dan menjiwai budaya lokal”.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F01%2F25%2F3559b7d6-6ea8-409a-92a7-a3b3abca0c58_jpg.jpg)

Anak-anak di kampung adat Baduy memanggul durian menyusuri pinggiran Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (24/1/2020). Masyarakat adat Baduy dengan kearifan lokalnya mampu menjaga lingkungan tempat tinggal mereka tetap terjaga. Meskipun mereka hidup di daerah dengan topografi perbukitan dan lembah-lembah, masyarakat adat Baduy aman dari bencana banjir hidrometeorologi, padahal kampung-kampung di sekitarnya dilanda banjir bandang dan longsor.

Apresiasi juga diberikan oleh Hawe Setiawan, budayawan dan Sundanolog. Hasil penelitian Geise menyumbangkan khazanah pengetahuan di bidang humaniora pada keilmuan dunia dan masyarakat luas (hlm xix). Istilah Baduy dalam penelitian Geise diartikan secara sempit dan luas.

Secara sempit mengacu pada sekelompok masyarakat yang bermukim di Kawasan Gunung Baduy dan aliran Ci Baduy yang dibedakan dengan urang Kanekes atau yang tinggal di aliran Ci Kanekes. Keduanya digolongkan sebagai Baduy Luar. Mereka yang menjadi bagian dari Baduy Dalam adalah urang Rawaian, kelompok orang yang tinggal dalam lingkungan Desa Cikeusik yang dilewati aliran Ci Rawaian.

Sedangkan dalam arti luas, istilah Baduy mengacu pada seluruh kelompok masyarakat yang tinggal di lingkungan adat setempat. Lewat penelitian antropologis di Banten Selatan itu, Geise yang melakukan penelitian tatanan ganda dalam masyarakat, menyanggah beberapa pendapat para peneliti sebelumnya.

Menurut Geise, pertentangan antara masyarakat Baduy dan Muslim kalau terjadi pertengkaran, tidak pernah memasuki wilayah ”debat teologis ”.

Menurut Geise, pertentangan antara masyarakat Baduy dan Muslim kalau terjadi pertengkaran, tidak pernah memasuki wilayah ”debat teologis”. Pertentangan terjadi karena alasan praktis, terutama urusan tanah, kepemilikan dan penguasaan tanah (hlm 7). Menurut aturan kolonial Belanda, berdasarkan hukum kepemilikan tanah di Eropa, masyarakat Muslim bisa memperluas lahan basah untuk bercocok tanam. Namun, atas dasar sistem kepercayaan Baduy, tanah-tanah yang dikuasai Jaro Dangka Baduy itu tidak bisa begitu saja mereka tanami. Terjadilah pertengkaran di antara masyarakat Baduy dan Muslim; sementara masyarakat Baduy juga dikenal memiliki cara-cara berbahaya yang dikenal sebagai teluh.

Perlu dibaca lengkap dan cermat

Dengan dasar keingintahuan yang besar, saya tidak berpretensi mampu melakukan resensi sebuah hasil kajian yang mendalam dan berharga ini. Yang bisa saya lakukan tidak lebih dari apresiasi, deskripsi, dan pemungutan nilai-nilai yang disampaikan sebagai potret keberagaman etnografis negeri ini, khususnya masyarakat Baduy. Termasuk juga tentang penyanggahan atas beberapa stereotip negatif tentang masyarakat Baduy. Daya tarik juga dikuatkan popularitas nama Prof Dr NJ Mgr Geise OFM yang selalu menjadi rujukan setiap kali orang menyebut Masyarakat Baduy; dan, baru tahun ini kita bisa menikmatinya dalam bahasa Indonesia. Walaupun banyak peneliti asing sebelumnya sudah menerbitkan kajian mereka, semua dalam bahasa Belanda atau Inggris.

Baca juga: Baduy, Antara Wisata dan Wasiat

Ada wacana skeptis karena semua dilakukan oleh peneliti asing dan mereka tidak bisa menyelami jiwa yang hidup pada masyarakat yang diteliti. Pater Geise membalikkan wacana skeptis itu. Dia melebur diri, ajur-ajer hidup bersama, bertempat tinggal di wilayah Baduy, bertemu dan bergaul dengan kedua kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan. Menjadi orang Baduy. Memang dia tidak memasuki wilayah perbedaan-perbedaan yang menyangkut agama, tetapi lebih membuat lukisan etnografis budaya masyarakat adat Baduy yang dipertemukannya dengan masyarakat Muslim yang tinggal berdampingan.

Dari penelitian itu disimpulkan mereka adalah masyarakat yang sama sebagai penduduk asli Banten kuno karena itu beratus-ratus sudah berlangsung saling berkelindan (KBBI: berhubungan erat menjadi satu). Sebagai pembaca awam yang tertarik karena ketingintahuan, saya merasa mendapatkan banyak informasi yang memperkaya, terutama memungut kearifan-kearifan lokal kekayaan Indonesia yang serba beragam. Kecuali tentang keteladanan asketisme intelektul sebagai peneliti yang ajur-ajer, juga tentang masyarakat Baduy yang sering dikelompokkan berpegang teguh sebagai masyarakat adat.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2F7d848bdb-5352-4c71-adfc-77f37b6156ce_jpg.jpg)

Gubernur Banten Wahidin Halim duduk bersama tokoh-tokoh suku Baduy di sela Seba Baduy di Alun-alun Kota Serang, Banten, Sabtu (21/4/2018).

Inti buku terbagi dalam dua bagian, Bagian Pertama tentang Masyarakat Baduy, Bagian Kedua tentang Masyarakat Muslim. Sebelum Bagian Pertama ada beberapa sambutan, pertanggungjawaban terjemahan bahasa Belanda dan terjemahan bahasa Sunda, kata pengantar, pendahuluan. Pengantar ini ibarat menu pembuka. Setelah Bagian Kedua ada penutup serta berbagai kelengkapan, termasuk stellingen, dan tentang penulis. Penutup ini ibarat dessert, menu penutup. Sedangkan Bagian Pertama dan Bagian Kedua adalah menu utama. Dari 415 halaman buku, sekitar 200 halaman menu buku.

Metafor makan malam gaya Barat di atas sekadar memudahkan bacaan buku mendalam dan rinci-berat ini, dan jauh dari maksud simplifikasi. Sebab, ibarat makan malam gaya Barat (western style), mulai dari proses menu utama sampai menu penutup, seluruh halaman buku perlu dibaca dengan cermat.

Masalahnya, apakah menu pembuka dan menu penutup perlu sepanjang itu sehingga pembaca sudah terengah-engah dahulu? Padahal, materi pokok yang lengkap deskriptif, detail mendalam ada di Bagian Pertama dan Kedua. Padahal, kedua bagian ini bisa dimengerti tanpa membaca pendahuluan dan penutupnya. Saran positifnya, buku ini harus dibaca lengkap halaman per halaman dan kesulitan pembaca soal percakapan bahasa Sunda teratasi dengan terjemahan langsung ataupun pertanggungjawaban penerjemah.

Menurut para peneliti sebelum Geise ada keterpisahan total antara masyarakat Baduy dan masyarakat Muslim di Banten Selatan.

Tatanan ganda masyarakat

Menurut para peneliti sebelum Geise, ada keterpisahan total antara masyarakat Baduy dan masyarakat Muslim di Banten Selatan. Kekhasan-kekhasan masyarakat Baduy—pakaian, sistem kepercayaan, dan berbagai bentuk acara adat yang tidak ada dalam masyarakat Muslim—membuat para ahli menyimpulkan masyarakat Baduy adalah pendatang dari Kerajaan Pajajaran.

Namun, dengan berbagai kesamaan yang ditemukan, Geise menegaskan pengandaian Meijer van Tricht, mereka (Baduy dan Muslim) sama-sama penduduk asli Banten Selatan (hlm 5-7). Oleh karena itu, masyarakat Baduy tidak dapat dipandang sebagai unsur asing dalam kehidupan masyarakat Banten Selatan. Sebaliknya, masyarakat Muslim di Banten Selatan memandang masyarakat Baduy berhak sepenuhnya tinggal dan hidup bersama mereka, bahkan dianggap penting dan dihargai.

Geise pun menelaah kelindanan hubungan antara masyarakat Baduy dan masyarakat Muslim. Hasil penelitiannya adalah deskripsi kebudayaan Baduy yang bertopang pada kegiatan budidaya padi lahan kering. Dengan fokus masyarakat Muslim di Cipeureu sebagai kelompok masyarakat Muslim dengan pranata sosial parenthal, Geise memfokuskan diri pada bidang kehidupan sosial, religius, dan ekonomi.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F01%2F12%2F5ac45195-c204-4b7c-90bb-3a8126760cc4_jpg.jpg)

Mengangkut Hasil Kebun

Memang disampaikan kondisi kehidupan Muslim di sana. Di antaranya pada waktu itu (1939-1941) tidak ditemukan pesantren atau kiai, tidak ada acara pembacaan ulasan etis keagamaan, sangat sedikit jumlah haji, dan tidak ada upaya penyebaran agama Islam (hlm 196). Meskipun sangat jarang, dan letaknya saling berjauhan, ada keluarga-keluarga berada yang berusaha memurnikan ajaran Islam dari pengaruh kepercayaan tradisional dengan ajaran Islam ortodoks. Kondisi ini tidak menjadi soal kelindanan hidup bersama masyarakat Baduy dan Muslim di sana. Kebiasaan leluhur pra-Islam yang dijalankan masyarakat Baduy, juga dilakukan masyarakat Muslim di Cipeureu, di antaranya kehidupan sehari-hari diatur dan dikendalikan oleh kuasa leluhur (hlm 197-198); sebuah tatanan ganda dalam masyarakat.

Selain rujukan buku-buku hasil kajian para peneliti sebelumnya, di samping ajur-ajer dengan kehidupan Baduy, Pater Geise mengumpulkan data dengan wawancara para informan, kisah dan dongeng yang hidup. Karena itu, banyak pengamat menyebutkan, penelitian dan hasil kajian Pater Geise memiliki nilai lebih dari penelitian dan kajian orang asing sebelumnya. Dunia keilmuan, khususnya humaniora (Indonesia), niscaya berterima kasih pada sumbangan besar Prof Dr Mgr Nicolaas J C Geise OFM, biarawan dan antropolog yang datang di Indonesia tahun 1938, kembali ke Belanda tahun 1994 untuk berobat, meninggal 5 Agustus 1995 di Heerlen, dan dimakamkan di pemakaman Biara Fransiskan di Weert, Belanda.

St SulartoWartawan Senior

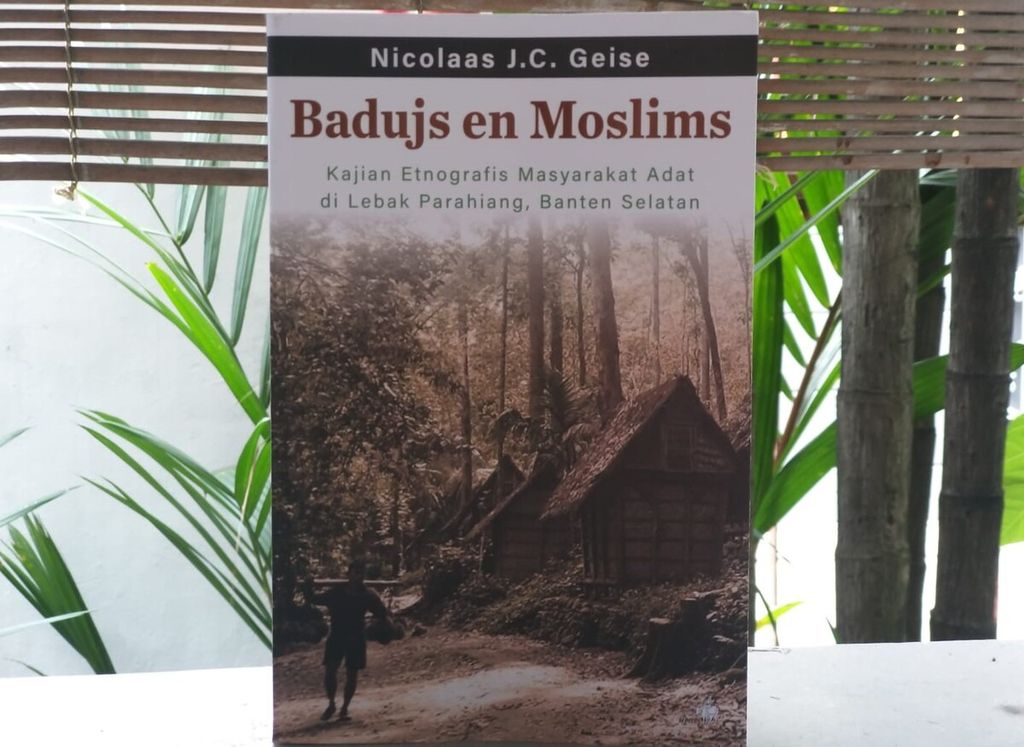

Sampul buku Badujs en Moslims: Kajian Etnografis Masyarakat Adat di Lebak Parahiang, Banten Selatan (PBK, 2022)

Judul Buku: Badujs en Moslims : Kajian Etnografis Masyarakat Adat di Lebak Parahiang, Banten Selatan

Penulis : Nicolaas J. C. Geise

Penerbit : Penerbit Buku Kompas

Tahun : 2022

Tebal : xxvi+390 halaman

ISBN : 978-623-346-436-9

ISBN : 978-623-346-437-6 (PDF)