Pramoedya: Paradoks Kemanusiaan, Tragedi, dan Ideologi

Dalam merekontruksi sejarah melalui novel, Pramoedya tidak mendekati sejarah melaui pendekatan monumental, tetapi lebih cenderung pada pendekatan antikurian dan pendekatan kritis. Semua itu untuk kepentingan masa depan.

Ilustrasi

”Sejarah adalah sebuah mimpi buruk di mana saya ingin bangun darinya.” (James Joyce)

Pramoedya Ananta Toer selain merupakan tokoh besar juga tokoh unik dalam jagat sastra Indonesia. Kehadirannya dipenuhi dengan berbagai sikap dan kontroversi. Selain ada yang memujinya setinggi langit, ada yang mencaci makinya, ada yang mendendam, ada pula yang menganggapnya sebagai pahlawan, dan sebagainya.

Keberagaman tanggapan atas sosok pribadi Pramoedya sebenarnya merupakan sebuah konsekuensi logis dari pandangan lama yang beranggapan bahwa antara teks dan pribadi pengarang mempunyai kaitan teramat erat. Jadilah seorang pengarang dianalogkan dengan karya-karyanya sendiri. Berhadapan dengan puisi-pusi yang halus dan religius, misalnya, otomatis orang beranggapan pula bahwa mesti penyairnya adalah seorang yang saleh. Demikian pula sebaliknya.

Dalam sebuah buku klasik yang berwibawa, The March of Literature: From Confucius to Modern Time karya Ford Madox Fox, dapat ditemukan sebuah adigum yang mahsyur; ”the quality of literreture, in short, is the quality of humanity”, teks sastra yang berkualitas tidak saja merupakan dokumentasi sastrawi semata-mata, tetapi juga merupakan dokumentasi sejarah yang di dalamnya penuh dengan luka-luka manusia.

Baca juga: Keluhan Pramoedya dan Keadaan Kini

Demikian pula yang dapat dicatat dari fenomena sosok Pram (Pramoedya). Sepanjang biografi Pram, Pram penuh dengan pengalaman tragis dengan nasibnya sendiri, mulai dari peristiwa revolusi yang dia terlibat langsung, masuk penjara, pada waktu lain ”sempat berkuasa”, dan di lain waktu lagi kembali dipenjara.

Tentu pengalaman-pengalaman hidup ini tecermin pula pada karya-karyanya. Pada karya-karya berikutnya tragedi luka-luka kemanusiaan beriringan dengan hero, dan heroisme ini semakin tampil mencekam. Luka-luka kemanusiaan yang muncul bersamaan dengan hero dan heroisme itu masuk pada ruang-ruang tragedi pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Karena itu, dalam cerita-cerita Pramoedya dapat kita temukan sebuah kegetiran dan tragedi yang dahsyat ketika seorang anak harus tega memenggal kepala bapaknya yang menjadi mata-mata musuh. Dapat pula ditemukan seorang kakak yang menukar kehormatannya dengan nyawa adiknya yang tertangkap musuh.

Pada titik ini pembaca dipaksa untuk menyaksikan tragic of execution, sebuah tragedi yang memperkuat hero dan heroisme, juga sebaliknya hero, heroisme yang memperjelas dan menegaskan ketragisan.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2F8ef94e54-80b2-4a03-8653-759f94870479_jpg.jpg)

Pramoedya Ananta Toer saat peluncuran lima buah bukunya, Sabtu (11/5/2002), di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Kelima buku tersebut adalah Korupsi, Cerita dari Jakarta, Mereka yang Dilumpuhkan, Perburuan, dan Arok Dedes.

Di sisi lain dalam arus zaman yang terus bergerak, ’sesuatu’ yang disebut ideologi dapat membuat orang terseret dan terpikat karena berangkat dari sebuah pikiran sederhana bahwa ideologi merupakan sarana efektif untuk menyelamatkan manusia. Ideologi menjadi sebuah bagian perjuangan kemanusiaan untuk menyelamatkan manusia lain.

Pada titik inilah muncul sifat dasar manusiawi, menganggap pilihannya (baca: ideologinya) adalah paling sah dan paling benar, sedangkan ideologi orang lain adalah salah, bengkong, dan perlu diluruskan. Itulah kira-kira yang terjadi dan dialami oleh Pram pada suatu waktu yang kelabu dalam sejarah kebudayaan kita.

Celakanya lagi, ketika musim berganti, ganti sosok-sosk lain melakukan hal yang sama seperti Pram. Penolakan dan protes beramai-ramai oleh para sastrawan senior saat Pramoedya mendapatkan hadiah Magsaysay berapa tahun silam, hanyalah merupakan penegasan bahwa apa yang dilakukan Pramoedya adalah sisi manusiawi yang dapat menghinggapi seseorang. Sama dengan Pram berpuluh tahun ketika menganggap ideologinya adalah paling sahih dalam memperjuangkan kemanusiaan, terjadi arus pikiran bahwa merekalah yang benar, Pram dan panitia Magsaysay yang salah harus diluruskan.

Baca juga: Perlawanan Pramoedya Ananta Toer

Apa yang dilakukan dan dialami oleh Pramoedya dan juga ”lawan-lawannya” pada hakikatnya merupakan fenomena sebuah bangsa yang penuh dengan ironi, di mana spirit kemanusiaan senatiasa berparadoksal dengan kepentingan ideologi. Fenomena Pram juga merupakan cerminan manusia bahwa kemenduaan yang muncul akibat semangat ”berjuang bagi kemanusiaan” dalam situasi ”tanpa logika” dapat membuat korban dan tragedi bagi kemanusiaan itu sendiri.

Di sisi lain, sosok Pram juga memperlihatkan bagimana manusia akan senantiasa berada pada ketegangan-ketegangan antara proses ”menerima” dan ”mempersoalkan”. Karya-karya Pramoedya, seperti Arus Balik dan Gadis Pantai, mencerminkan sikap tegas menyikapi kosep kebudayaan. Bagi Pram, pola kebudayaan Jawa yang dikenalnya bukan merupakan sesuatu yang harus diterima begitu saja, tetapi justru harus senantiasa dipersoalkan.

Bagi Pram, pola kebudayaan Jawa yang dikenalnya bukan merupakan sesuatu yang harus diterima begitu saja, tetapi justru harus senantiasa dipersoalkan.

Dalam novel Arus Balik, Pramoedya mengambil setting masa transisi pemerintahan Demak ke pemerintahan Pajang. Penguasa Demak saat itu Sultan Trenggana, memindahkan ibu kota kerajaan dari daerah pesisir ke pedalaman. Hal inilah yang menurut Pramoedya merupakan turning point kemunduran kebudayaan Jawa.

Kebudayaan Jawa yang di masa Majapahit begitu perkasa dengan armada lautnya yang dalam Kitab Negara Kertagama disebut sebagai jaladrimantri hingga dilanjutkan pemerintahan Demak pada era Patiunus (Adipati Unus), merupakan produk maritim yang tangguh, dinamis, dan terbuka, tiba-tiba bergeser menjadi kebudayaan agraris yang cenderung statis dan tertutup. Dalam novel Arus Balik ini, tokoh Sultan Trenggana yang dalam sejarah ”resmi” dianggap sebagai pahlawan justru dianggap sebagai biang keladi kemunduran generasi berikutnya sekaligus mengakibatkan kebudayaan Jawa mengalami stagnasi.

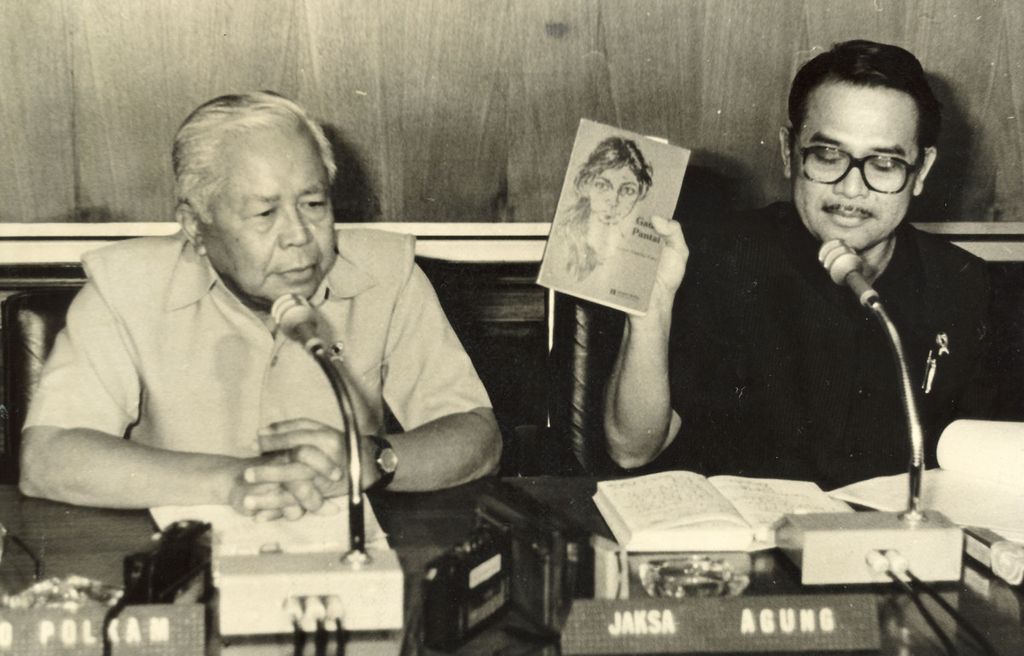

Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono SH (kanan) didampingi Menko Polkam Sudomo menunjukkan novel ”Gadis Pantai” karya Pramoedya Ananta Toer yang dinyatakan dilarang dan ditarik dari peredaran kepada wartawan di kantor Menko Polkam Jakarta, Selasa (9/8/1988).

Rekonstruksi sejarah

Karena sejarah dalam novel-novel Pramoedya itu diberi penafsiran baru, maka sebenarnya Pramoedya telah mencoba menyusun rekontruksi sejarah yang menurut B Lord, upaya ini disebut sebagai stable skleteon of narrative atau dalam istilah sastra Jawa disebut sebagai ”balungan cerita”. Dengan rekontruksi sejarah yang dilakukannya, Pramoedya ingin mengingatkan kepada pembaca bahwa dalam menilai masa lampau selalu ada dua hal yang saling memengaruhi.

Pertama, hubungan kita dengan masa kini, dan kedua, tanggapan kita terhadap masa lampau. Ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap masa kini dapat menyebabkan kita ”mengidealkan” masa lampau, atau dengan kata lain kita kembali ke masa lampau untuk menyadarkan akan ketidaksempurnaan atau kebobrokan masa kini. Masa lalu dapat menjadi kitab referensi untuk menghadapi masa datang meskipun tentu saja referensi ini tidak bersifat kaku, formal, dan absolut, tetapi menghadirkan subtansial-subtansial masalah yang mungkin terulang dalam wujud material yang berbeda.

Dengan rekontruksi sejarah yang dilakukannya, Pramoedya ingin mengingatkan kepada pembaca bahwa dalam menilai masa lampau selalu ada dua hal yang saling memengaruhi.

Dalam merekontruksi sejarah melalui novel, Pramoedya tidak mendekati sejarah melaui pendekatan monumental, tetapi lebih cenderung pada pendekatan antikurian dan pendekatan kritis. Melalui pendekatan antikurian, pengarang tidak memandang sejarah semata-mata sebagai lumbung penyimpan peristiwa-peristiwa besar kemanusiaan dari masa lampau supaya tak tertelan waktu, tetapi lebih terfokus untuk memandang sejarah sebagai sebuah kesadaran identitas masa lampau yang berkesinambungan dan memberikan kompas masa depan. Sementara dengan pendekatan kritis pengarang membuka kemungkinan untuk menguji, mengkaji ulang, dan menafsirkan kembali peristiwa lampau untuk kepentingan masa depan.

Dengan demikian secara kreatif melalui novel-novelnya, Pramoedya tidak membeberkan sejarah sebagai fakta telanjang seperti halnya kelompok annals dari Perancis yang memandang sejarah terbatas pada hubungan waktu dan kronologis semata-mata. Tidak hanya memandang sejarah sebagi past significance (hanya penting untuk masa lampau), tetapi secara kreatif memandang dan memperlakukan sejarah dengan hubungannya dengan masa kini (present of meaning). Sejarah menjadi sebuah medan yang selain membuka tafsir baru ia juga menyimpan potensi-potensi signifikan untuk lahirnya sejarah baru sekaligus berfungsi sebagai tengara mengingatkan manusia atas berbagai kemungkinan baik ataupun buruk pada masa silam dan masa datang.

Upaya Pramoedya melakukan rekonstruksi sejarah dapat dilihat sebagai cara untuk menyampaikan dua hal. Pertama, pengarang mencoba memungut realitas sejarah karena menganggap realitas sejarah itu berhubungan dengan perubahan sosial-budaya. Kedua, melalui realitas sejarah, Pramoedya ingin mengajak pembacanya melakukan perbandingan dan pengkajian kembali (introspeksi diri) dengan realitas yang dialami.

Baca juga: ”Harapan” dalam Karya Sastra

Pada dua novel tersebut tampak gagasan Pramoedya bahwa pola kebudayaan Indonesia bukan kebudayaan ala Jawa yang selama ini dianggap paling benar dan sahih. Pramoedya berusaha keras merekonstruksi kembali identitas budayanya sekaligus mengkritisinya sendiri. Apa yang telah dilakukan dan terjadi pada diri Pramoedya merupakan penegasan abadi bahwa manusia tidak akan pernah pada kondisi final, manusia selalu berada pada kondisi yang ”membelum” dan tak pernah ”menjadi”.

Sosok Pramoedya dan apa yang telah dilakukan olehnya, lepas dari suka tidak suka, setuju tidak setuju, merupakan bukti nyata apa yang pernah dikatakan Sopokles nun jauh di abad sebelum Masehi, bahwa banyak keajaiban di dunia ini, tetapi tak ada yang lebih ajaib dari manusia itu sendiri.

Tjahjono Widijanto, Penyair dan Esais