Energi Fosil Mendorong Ketidakpastian Ekonomi

Ketergantungan pada impor energi fosil membuat kondisi perekonomian nasional dibayangi ketidakpastian. Beralih pada energi baru terbarukan menjadi solusi untuk mendorong kemandirian dan daya tahan perekonomian nasional.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F10%2F26%2Fb3f62a94-70c4-4ade-b9bf-99d7b2acb11e_jpg.jpg)

PLTU Ropa

Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil membuat sebagian besar negara di dunia berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Harga energi yang terus berfluktuasi menuntut semua negara harus memiliki skenario kebijakan ekonomi makro yang baik guna menjaga stabilitas perekonomian domestik setiap negara.

Semakin besar ketergantungan suatu negara terhadap suplai energi fosil dari pihak asing, maka negara bersangkutan harus bersiap dengan dinamika gejolak ekonomi global.

Transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) menjadi keniscayaan yang harus dilakukan guna meredam ketergantungan dan ketidakpastian tersebut.

Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), pada kurun 1990-2019, sebagian besar konsumsi energi secara total di seluruh dunia masih berasal dari minyak dan gas, yakni rata-rata mencapai 57 persen setahun.

Dari kedua jenis energi fosil ini, produk energi dari minyak bumi merupakan yang terbesar konsumsinya karena rata-rata mencapai 42 persen, sedangkan yang berasal dari gas alam sekitar 15 persen.

Energi fosil lain yang dikonsumsi sebagai sumber energi adalah batubara dengan besaran setiap tahun di seluruh dunia sekitar 10 persen. Jika ketiga energi fosil ini digabungkan, konsumsi energi fosil di seluruh dunia sekitar 60 persen. Sebanyak 40 persen sisanya terdiri dari EBT serta suplai energi dari listrik dan panas.

Khusus untuk kelistrikan dan panas, jika ditelisik lebih dalam, ternyata sekitar 65 persennya juga dibangkitkan dari energi fosil. Selebihnya dibangkitkan dari EBT, di antaranya biofuel, limbah, hidro, nuklir, panas bumi, surya, angin, dan gelombang laut. Jadi, jika dikalkulasikan semua, ketergantungan dunia terhadap energi fosil sangatlah tinggi, yakni mencapai 85 persen.

Transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) menjadi sebuah keniscayaan.

Ketergantungan ini membuat peranan negara eksportir sangatlah besar untuk menjaga stabilitas pasokan energi di sebagian besar belahan dunia.

Misalnya saja, peranan negara-negara eksportir migas, seperti Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi, serta sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika, sangatlah penting untuk menjaga pasokan minyak bumi, gas alam, dan sejumlah produk turunan migas. Pun demikian dengan komoditas batubara yang sebagian besar mengandalkan pasokan dari Australia, Indonesia, dan Rusia.

Kekayaan sumber daya energi yang sebagian besar hanya terkumpul di sejumlah negara tersebut membuat harga komoditas energi rentan berfluktuasi.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F10%2F26%2F0828fbcd-c6d1-4d11-a03c-f7ca99ea5a52_jpg.jpg)

Mempersiapkan limbah abu batubara

Adanya sedikit gangguan saja pada proses hulu ataupun hilir sedikit banyak akan memberi dampak pada dinamika gejolak pasar energi. Apalagi jika gangguan itu terjadi di sejumlah negara produsen utama energi dunia.

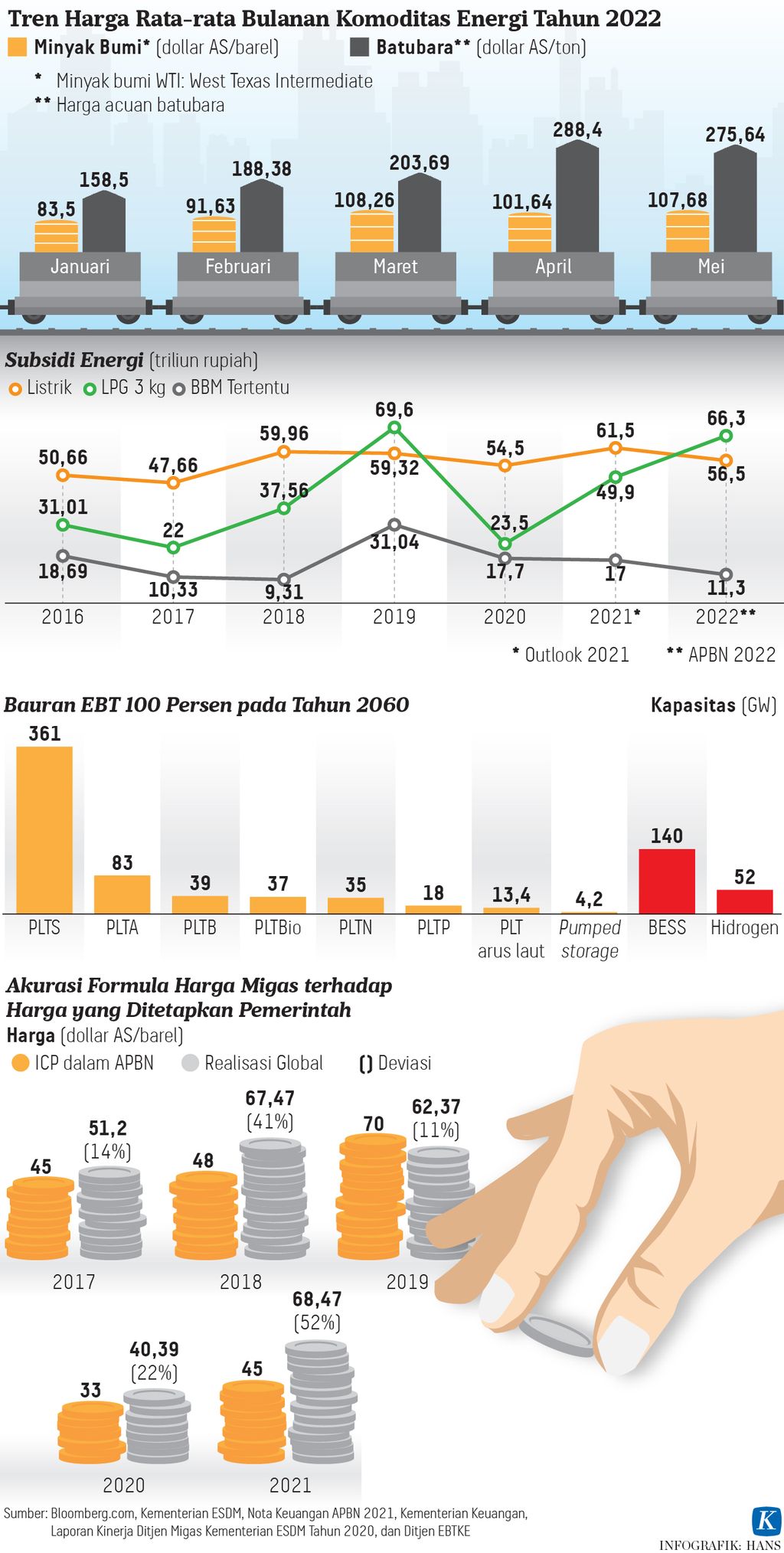

Kasus invasi militer Rusia ke Ukraina sejak Februari lalu merupakan contoh konkret betapa mudahnya pasar energi itu bergejolak seiring dengan dijatuhkannya sanksi ekonomi dari negara-negara sekutu NATO terhadap Rusia.

Harga migas merangkak naik hingga di atas 100 dollar AS per barel. Harga batubara juga mengalami lonjakan yang sangat tinggi akibat invasi tersebut, yakni meningkat hingga di atas 200 dollar AS per ton.

Kondisi tersebut tentu saja berdampak luas secara global. Hampir semua negara, terutama yang memiliki ketergantungan impor migas dan batubara yang tinggi, akan merasakan dampak kenaikan tersebut.

Salah satunya, terjadi penyesuaian harga pembelian produk turunan minyak bumi dan juga tarif listrik yang semakin mahal di tingkat retail. Tarif listrik yang naik ini terutama yang sumber pembangkitannya menggunakan energi fosil dari minyak bumi, gas alam, dan batubara.

Baca juga : Urgensi Mitigasi Emisi GRK

Tekanan

Kenaikan harga komoditas energi ini tentu saja akan memberikan tekanan yang sangat berat bagi keuangan negara. Pemerintah akan berupaya ”menghambat” laju kenaikan harga energi ini dengan memberikan subsidi harga.

Selain untuk melindungi masyarakat golongan menengah ke bawah dari tekanan harga yang kian mahal, subsidi ini juga berfungsi untuk menjaga stabilitas harga energi agar tidak terjadi lonjakan inflasi yang besar.

Hanya, upaya membendung stabilitas harga energi global tersebut membutuhkan anggaran besar. Tidak semua negara mampu untuk menghambat tekanan harga global itu dalam jangka panjang. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan migas dari luar negeri akhirnya juga tak berdaya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F06%2F10%2F03747afc-5559-44ba-867d-eac6ad2cf639_jpg.jpg)

Potensi energi terbarukan

Pada awal April lalu, pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) kelompok pertamax dan sejenisnya sesuai dengan keekonomian pasar. Menaikkan harga BBM jenis tertentu ini pun sepertinya belum membuat longgar keuangan negara.

Pada pertengahan Mei ini, Menteri Keuangan meminta dukungan tambahan anggaran lagi untuk subsidi energi sekitar Rp 74,9 triliun. Tambahan ini untuk keperluan subsidi BBM dan LPG senilai Rp 71,8 triliun serta subsidi listrik sekitar Rp 3,1 triliun.

Jadi, apabila disetujui oleh DPR, akumulasi subsidi sektor energi pada tahun ini mencapai Rp 209 triliun. Nilai nominal ini merupakan yang terbesar setidaknya dalam tujuh tahun belakangan karena total subsidi energi rata-rata tidak lebih dari Rp 160 triliun setahun.

Dukungan tambahan anggaran ini mengindikasikan bahwa tekanan harga minyak dunia yang rata-rata lebih dari 100 dollar AS per barel sejak Maret lalu sudah sangat membebani keuangan negara.

Harga minyak global ini terpaut sangat jauh dengan asumsi dasar makro pada APBN 2022 yang memperkirakan harga Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 63 dollar AS per barel. Disparitas harga ini tentu menjadi beban sangat berat bagi anggaran negara.

Baca juga : Optimisme Pencapaian Bauran Energi Baru Terbarukan

Transisi menuju EBT

Fenomena ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi fosil, terutama dari migas impor, itu akan terus berlangsung, bahkan kemungkinan besar akan semakin membesar seiring semakin menurunnya cadangan sumber daya migas di Indonesia.

Berdasarkan data dari BP Statistical Review of World Energy 2021, cadangan migas Indonesia hanya akan bertahan hingga sekitar sembilan tahun mendatang. Dengan catatan, tidak ditemukan ladang pertambangan migas baru di Indonesia.

Apabila perkiraan ini benar terjadi, pada era awal tahun 2030-an Indonesia akan menjadi importir migas hingga 100 persen untuk konsumsinya.

Besaran impor ini meningkat hingga sekitar 50 persen karena saat ini besaran impor migas Indonesia setiap hari sekitar 50 persen dari total kebutuhan harian sebesar 1,6 juta barel. Oleh sebab itu, transisi menuju EBT harus segera direalisasikan secepatnya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F04%2F23%2F46d085ad-13ba-4b1d-a280-8f3972a9efff_jpg.jpg)

Pembangkit listrik tenaga surya di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (23/4/2019). Ini merupakan salah satu bentuk energi baru terbarukan (EBT) yang terus dikembangkan. Sampai saat ini baru 9 persen pembangunan EBT yang dilakukan dari 23 persen yang ditargetkan selesai sampai tahun 2025.

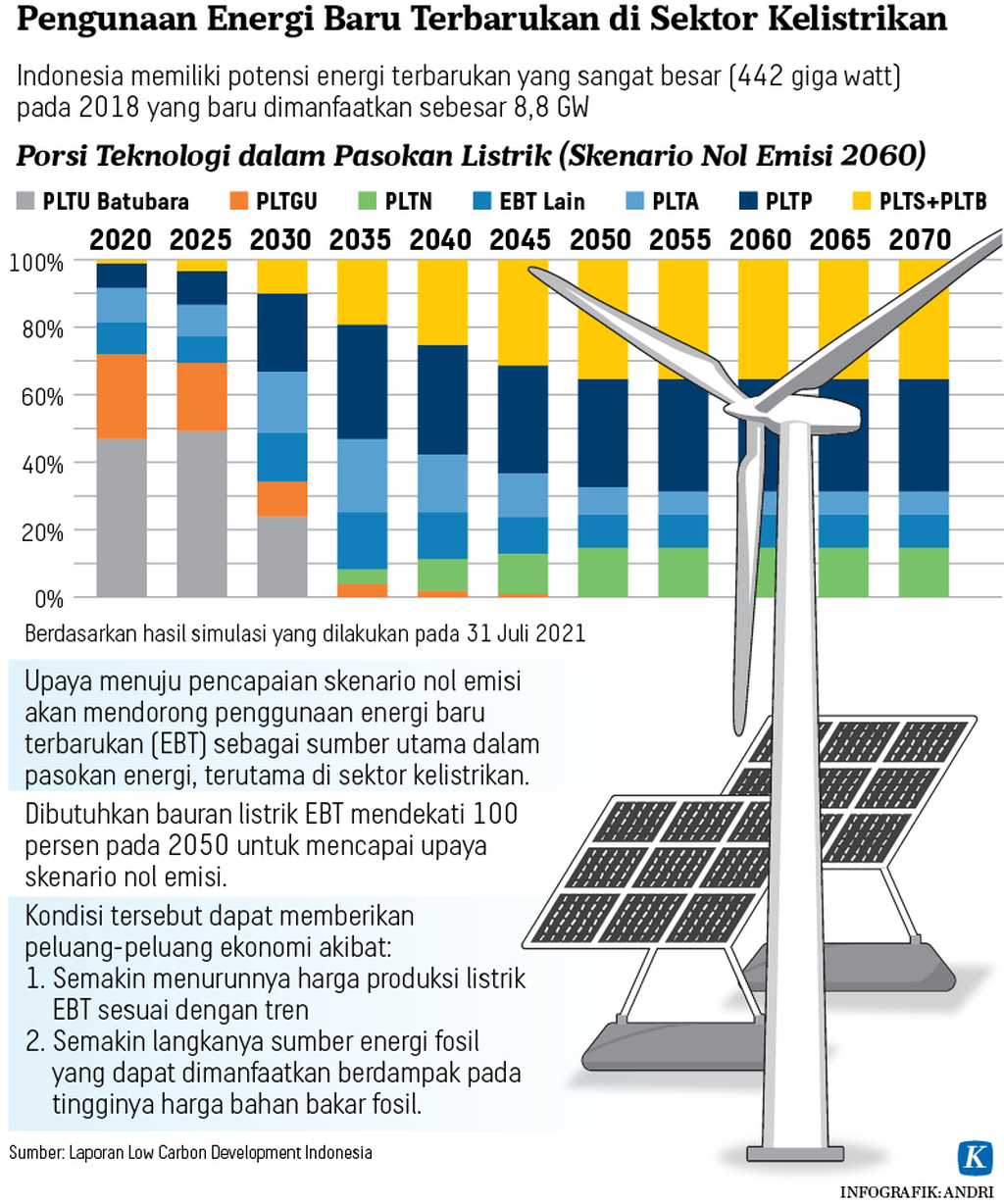

Pemerintah saat ini sudah membuat skenario bauran EBT dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek hingga tahun 2025, pemerintah menargetkan akan meraih bauran energi dari EBT sebanyak 23 persen.

Selanjutnya, dalam jangka menengah hingga tahun 2030 ditargetkan bauran EBT akan mencapai 26 persen. Terakhir, dalam jangka panjang hingga tahun 2060, Indonesia memproyeksikan akan mencapai bauran EBT hingga 100 persen.

Tahun 2060 nanti sekaligus merupakan target final bagi Indonesia untuk mencapai tahapan net zero emission (NZE). Suatu tahapan besar yang bersama-sama ingin diraih sebagian besar negara di dunia dalam mitigasi iklim global. Pada fase NZE ini, sebagian besar sumber energi sudah bersifat ramah lingkungan dan minim emisi CO2.

Jumlah sumber energi yang menghasilkan emisi CO2 sudah sangat sedikit dan kalaupun ada sudah dilengkapi teknologi mutakhir yang mampu mereduksi emisi CO2 dalam proses produksinya.

Hanya, untuk mewujudkan mimpi ramah lingkungan tersebut tidaklah mudah. Hingga akhir 2021 lalu, bauran EBT nasional masih sekitar 11 persen. Masih banyak kendala yang membuat pengembangan sumber energi dari EBT belum berjalan optimal di Indonesia.

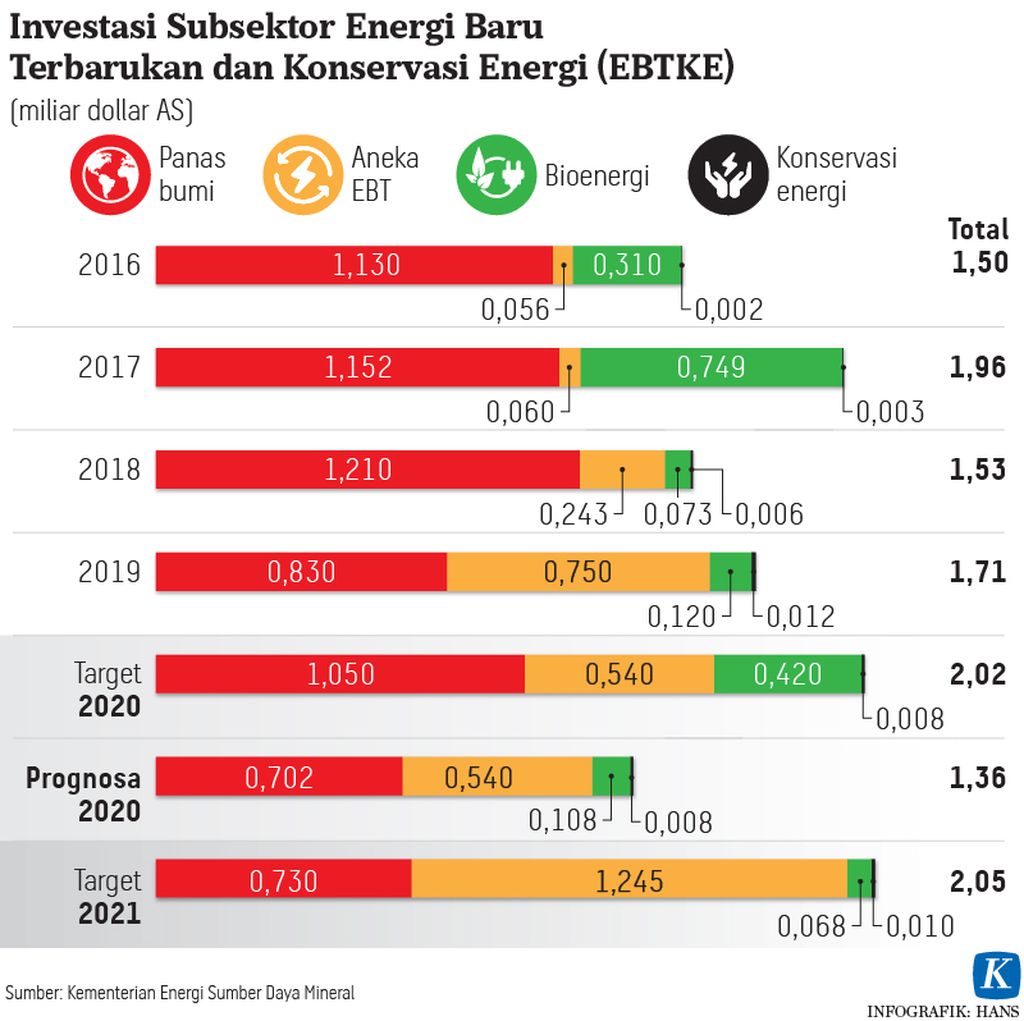

Salah satunya, masih minimnya investor yang tertarik dalam bisnis pengembangan EBT di Indonesia. Oleh sebab itu, undang-undang tentang EBT sangat diperlukan untuk segera disahkan sebagai payung hukum guna mengakselerasi masuknya investasi di sektor EBT.

Baca juga : Upaya Mendorong Ekosistem KBLBB di Indonesia

Regulasi

Tanpa regulasi yang mendukung, niscaya percepatan menuju bauran EBT yang ditargetkan akan sulit tercapai. Apalagi, investasi yang dibutuhkan dalam bisnis energi ramah lingkungan itu sangatlah mahal.

Dengan anggaran pemerintah yang relatif terbatas, sangat diperlukan dukungan investor baik domestik atau asing untuk terlibat dalam merealisasikan program kebijakan menuju NZE 2060.

Berdasarkan proyeksi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diperkirakan untuk mencapai NZE hingga tahun 2060 diperlukan investasi sekitar 1.100 miliar dollar AS atau hampir Rp 16.000 triliun.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F24%2Fb39adaff-b568-42df-b999-06d70854a87e_jpg.jpg)

Panel pembangkit listrik tenaga matahari dipasang di atas Terminal Tirtonadi, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pemanfaatan energi cahaya matahari merupakan salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan.

Angka investasi yang sangat besar karena nilainya lebih kurang setara dengan produk domestik bruto Indonesia. Oleh sebab itu, menghadirkan regulasi yang ”ramah” terhadap investor EBT adalah keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Dengan semakin banyak investor yang terlibat, sejumlah manfaat akan diperoleh Indonesia. Di antaranya, dapat menciptakan peluang investasi baru yang menguntungkan bagi investor serta mengaplikasikan teknologi yang andal, efisien, dan memiliki daya saing tinggi dengan jenis teknologi serupa lainnya.

Diperlukan akselerasi kebijakan dan regulasi agar semua sumber energi dari EBT dapat lebih masif dikembangkan oleh para investor.

Singkatnya, menjadi ruang pemasaran bagi industrialisasi teknologi energi. Selain itu, dengan semakin banyak investor EBT atau independent power producer (IPP) yang masuk, peluang untuk transisi energi dapat terakselerasi dengan cepat. Dengan demikian, pemanfaatan segenap potensi EBT yang dimiliki Indonesia juga dapat dioptimalkan.

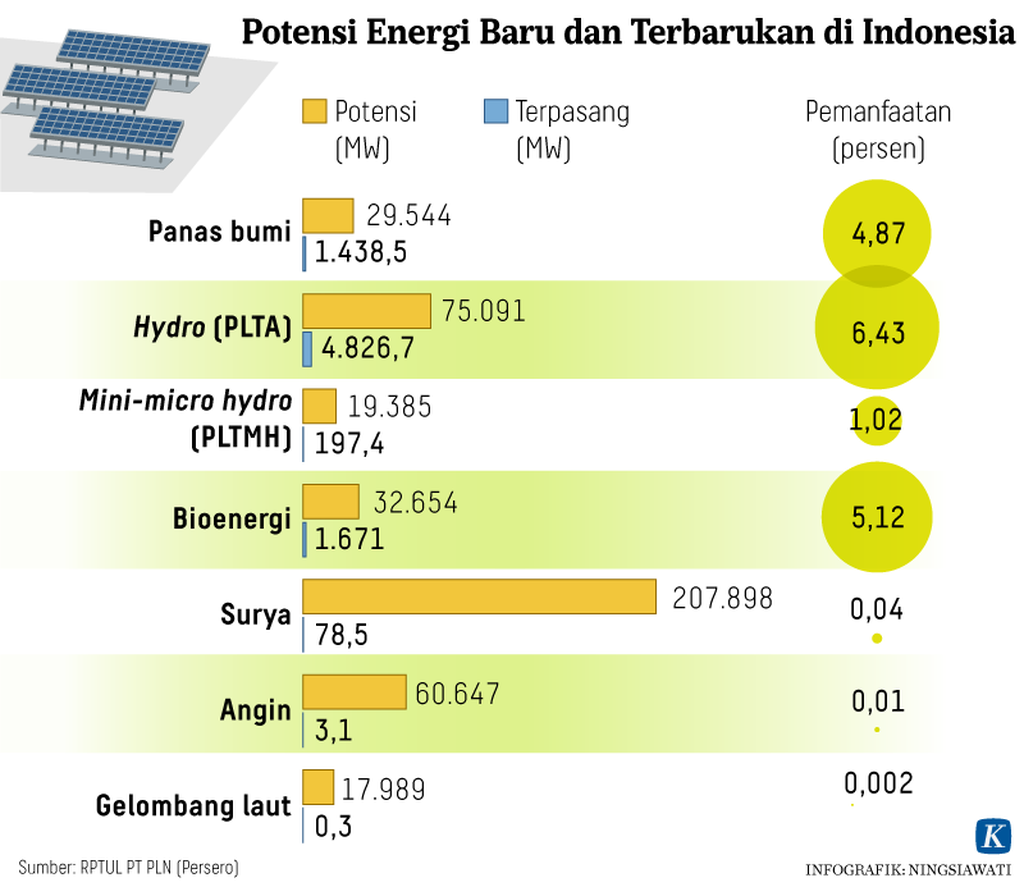

Hingga saat ini, baru sekitar 10.889 MW atau kurang dari 1 persen dari total potensi EBT yang sudah direalisasikan menjadi sumber energi ramah lingkungan. Jadi, diperlukan akselerasi kebijakan dan regulasi agar semua sumber energi dari EBT yang potensinya mencapai 3.686 GW dapat lebih masif lagi dikembangkan oleh para investor. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : Transisi Dunia Menuju Energi Bersih