Mengenal Sapardi Muda

Sapardi Djoko Damono telah dijemput keabadian. Kesederhanaan hidup dan tutur dalam syairnya menjadi ingatan kolektif buat publik.

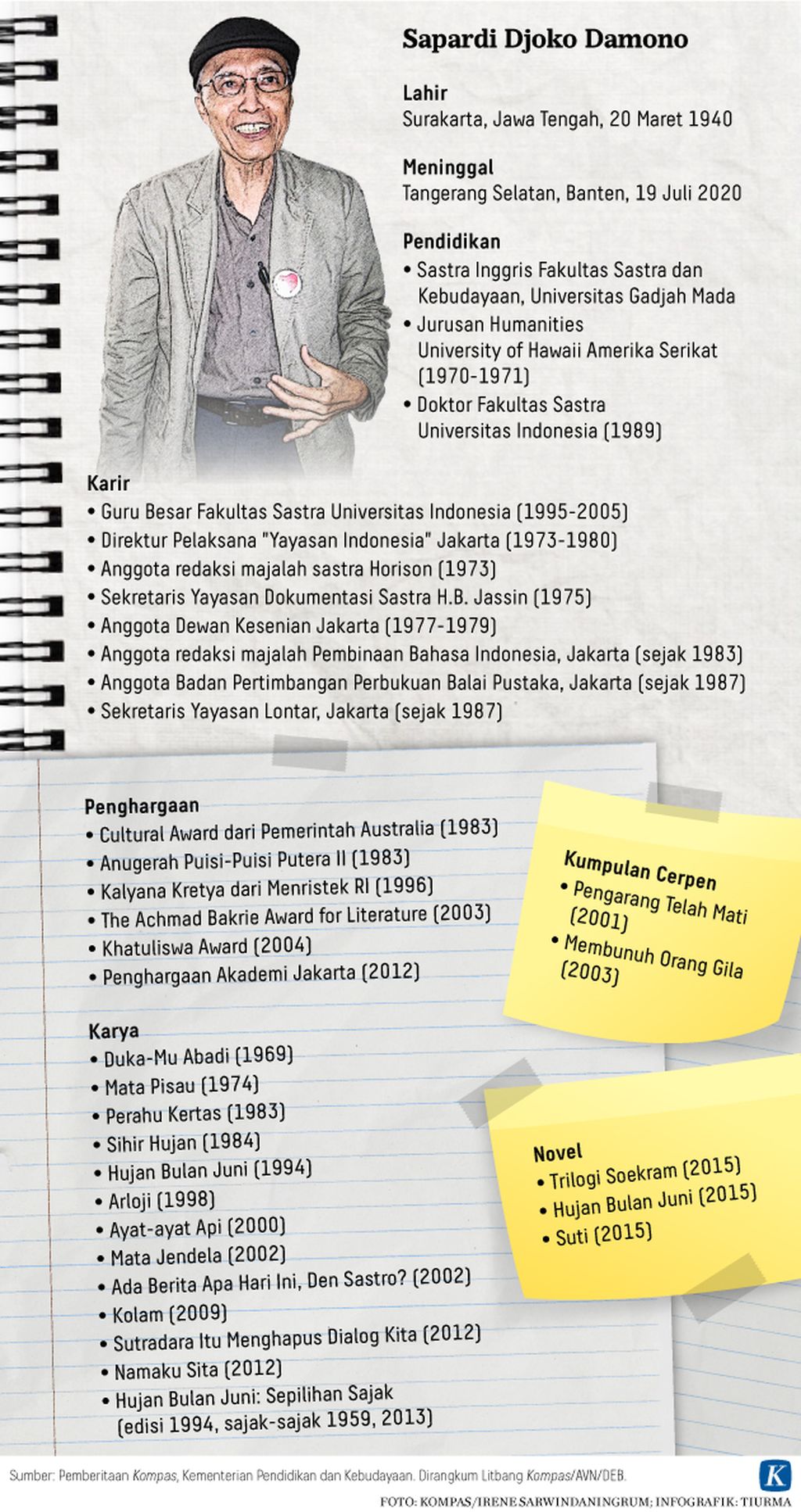

Sastrawan Sapardi Djoko Damono

Sapardi muda pernah berpesan, ”jatuh cintalah pada bahasa.”

Ada dua belas lagu dalam kaset musikalisasi puisi Sapardi Djoko Damono yang dibawakan Reda Gaudiamo dan Tatyana Soebianto. Terdengar syair-syair Sapardi mengalun merdu dan magis. Pas bait ”Lupakah kau bahwa baru saja meninggalkan dermaga?” penulis kembali diingatkan jika si empunya syair telah tuntas berkarya Minggu, 19 Juli 2020.

Nama Sapardi Djoko Damono pertama kali muncul pada pemberitaan Kompas di tanggal 24 Agustus 1968. Kala itu, ia menyadur ”Kisah Tjinta Hari Rabu” karya Anton P Chekhov yang dipentaskan di Teater Balai Pustaka, Jakarta, untuk memeringati Hari Kemerdekaan Ke-23 Indonesia.

Menelusuri arsip Kompas, penulis menemukan sosok Sapardi yang sederhana nan jenaka. Pernah sekali ia bercerita pengalamannya ketika mendaftar ke International Student Office di Amerika Serikat pada 1970. Sebab, sistem penamaan Amerika yang mengenal nama belakang sebagai nama keluarga, Sapardi mau tidak mau membubuhkan nama ”Damono” pada nama ayahnya yang hanya terdiri dari dua kata. ”Nah, sekarang saya menjadi ayah dari ayah saya sendiri” candanya.

”Justru terlalu berpikir bagaimana caranya bisa gemuk seperti kalianlah, maka saya jadi kurus kering seperti ini.”

Sapardi suka berkelakar, apalagi saat digoda teman-temannya yang menyebutnya kerempeng. Ketika Umar Kayam, yang gemuk, menegur kekerempengannya, Sapardi menjawab ”Justru terlalu berpikir bagaimana caranya bisa gemuk seperti kalianlah, maka saya jadi kurus kering seperti ini.” Konon, Sapardi ini sering membolak-balik halaman koran dan keluar masuk toko obat untuk mencari obat bikin gemuk dan pengilang bau keringat.

Sapardi adalah sosok sederhana nan baik hati. Ketika kuliah di Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Sapardi bukan termasuk orang yang punya cukup uang. Setelah lulus dan menjadi pengajar di IKIP Madiun, ia ingin membalas kemiskinan masa lalunya dengan berbagi.

Sapardi traktir sahabatnya, Darmanto Jt, makan di kafetaria mahal di Malioboro. Tidak hanya itu, dalam arsip Kompas, digambarkan Sapardi terus saja celingak-celinguk ketika makan. Ternyata, Ia sedang mencari para pengemis untuk ia beri uang.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FIMG_1008SILO-e1595142777248_190720_1595151782.jpg)

Penyair Sapardi Djoko Damono membacakan puisi.

Puisi-puisi Sapardi atau SDD (singkatan dari nama panjangnya) pertama kali dibukukan pada 1969 saat usianya 29 tahun. Buku puisinya berjudul Duka-Mu Abadi kelak dikenal banyak orang sebagai karya agung Sapardi. Penulis dan penerjemah Harry Aveling (1970) menyebut perasaan dalam puisi Sapardi halus, teratur dan tidak melampaui batasnya. Perasaan seorang yang mengenal dirinya tanpa perlu menjerit ”Ini aku, tontonlah!”

Perasaan seorang yang mengenal dirinya tanpa perlu menjerit ”Ini aku, tontonlah!”

Puisinya dibacakan kelompok-kelopok sastra di berbagai tempat. Misalnya saja, pada peringatan Sumpah Pemuda Ke-42 tahun 1970, sajak Sapardi menjadi bagian dari seratus sajak yang dibawakan oleh Persada Studi Klub, kelompok penulis dan penyair Yogyakarta. Pada 1971, puisi Sapardi juga pernah dibawakan untuk audiens umum bersamaan dengan puisi WS Rendra, Taufik Ismail, dan Sumardji di Balai Pemuda Katolik, Bogor.

Pada 1974, Sapardi kembali menerbitkan kumpulan sajak dari karyanya yang berserak antara 1969 hingga 1971. Buku puisinya terdiri dari 31 sajak dengan judul Mata Pisau yang diterbitkan oleh Puisi Indonesia. Buku puisi ini termasuk laris dibandingkan buku puisi lainnya. Hamsad Rangkuti dalam wawancara Kompas pada 26 November 1980 menyebut bahwa buku Sapardi laris manis sementara buku puisi lainnya rata-rata hanya laku 40 persen.

Sajak-sajak SDD juga dimaknai dan diapresiasi oleh kalangan pegiat sastra. Ikranagara menyebut puisi “Pada Suatu Malam” berbicara tentang hubungan manusia dan Tuhan. Berdoa dipandang sebagai sebuah sikap sekadar untuk meloloskan diri dari cengkeraman derita rohani. Meski demikian, SDD juga menawarkan kesimpulan bahwa sebenarnya hidup ini juga tak lebih dari tempat untuk meloloskan diri (Kompas, 25 Juli 1978).

Kritikus Agus Dermawan T menyebut sajak Sapardi berjudul ”Bunga 1” dan ”Bunga 2” sebagai sajak yang penuh kedalaman dalam menghadirkan pesan moral. Penggambaran yang bertolak dari sikap hidup manusia yang sesumbar, punya ego yang besar, dan moral yang melencong dari lininya (Kompas, 17 Desember1979)

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2F20181128abk4_1543417308.jpg)

Sajak Tinutuan karya Sapardi Djoko Damono dengan gambar ilustrasi bubur Manado Tinutuan karya Beng Rahadian

Keresahan Sapardi

Karya Sapardi sudah mendapatkan tempat di hati sastrawan dan masyarakat pada masa awal kepenyairannya. Sapardi juga adalah akademisi yang memiliki keresahan pada perkembangan penciptaan karya sastra dan pendidikan sastra.

Dalam ceramahnya di Taman Ismail Marzuki pada 1969, Ia menyentil sikap penyair terhadap bahasa yang digunakan. SDD menyebut bahasa bukan hanya sekadar alat yang menghubungkan pembaca dengan idenya. Menomorduakan bahasa hanya menjadikan penyair sebagai juru pidato. Ia juga menaruh perhatian pada kurasi karya-karya sastra.

SDD menyebut bahasa bukan hanya sekadar alat yang menghubungkan pembaca dengan idenya. Menomorduakan bahasa hanya menjadikan penyair sebagai juru pidato.

Keresahannya yang terakhir itu juga Ia sampaikan pada ceramahnya pada mahasiswa Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, tahun 1972. Ia menyatakan bahwa kritik puisi menentukan arah perkembangan puisi. Penyair terlebih dahulu harus akrab dengan puisi dan mempelajari dengan sungguh-sungguh segenap unsur yang menjadikan puisi bernilai. Sementara pengkritik juga harus banyak bergumul dan menghayati puisi demi nilai kritik yang tinggi.

Emmanuel Subangun menggambarkan keseriusan Sapardi ketika berceramah di Pertemuan Sastrawan se-Indonesia di Jakarta pada akhir tahun 1972. Sapardi meraba-raba situasi kala itu sebagai kelesuan kreativitas.

Mengutip ceramahnya, SDD menyebut ”selama kita masih tidak merasakan keresahan untuk menciptakan gaya baru, selama itu pula sebenarnya kita tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk diungkapkan.” Emmanuel menyebutnya sebagai ide genial, tetapi tidak terlalu mendapat perhatian di tengah hadirin yang cemas pada nasib mereka sendiri.

”Selama kita masih tidak merasakan keresahan untuk menciptakan gaya baru, selama itu pula sebenarnya kita tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk diungkapkan.”

Selain dalam bentuk kuliah ataupun ceramah, Sapardi bersama kolega-koleganya juga menyusun bahan ajar dan penelitian. Pada 1980, Sapardi dan Edi Sedyawati menyusun buku diktat Beberapa Masalah Perkembangan Kesenian Indoneusa Dewasa Ini, Bunga Rampai di mana Sapardi juga menulis dalam buku tersebut. SDD memberikan perhatian pada kemunculan perempuan pengarang dan perempuan pembaca serta kemungkinannya sebagai suatu gejala perubahan masyarakat.

Sapardi juga berusaha membuat penelitian sastra dari segi kemasyaraatan. Ia bertekad menyelidiki asumsi-asumsi tentang pendidikan sastra di sekolah-sekolah. Sementara itu, dalam hal pendidikan sastra, Sapardi menyorot pengajaran sastra yang terlalu ditekankan pada teori. Saat duduk sebagai pengajar sastra di Universitas Diponegoro, Ia menyebut pengajaran yang ditekankan pada teori menyebabkan mahasiswa bergerak di awang-awang saja.

Ia menambahkan bahwa pengajaran lewat tata bahasa yang dimulai sejak sekolah dasar harus berkembang bersama pengajaran bahasa lewat karya sastra. Anak perlu dibiasakan berlatih mengungkapkan diri dengan kata-kata yang telah mereka miliki.

Delapan puluh tahun setelah kelahirannya, kerja-kerja Sapardi masih terus diingat. Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) menyebut pernah digembleng (dididik) oleh penyair yang disebutnya begawan puisi Sapardi Djoko Damono. Cak Nun menyebut kematian Pak Sapardi sebagai kepulangan orang murni berhati suci. Lain Cak Nun, penyair Joko Pinurbo dalam wawancara Kompas (20/7/2020) menyebutnya sebagai seorang maestro seni kata dengan pribadi yang hangat dan rendah hati.

Sang begawan puisi kini telah dijemput keabadian. Merawat ingatan pada kesederhanaan hidup dan tutur dalam syairnya jadi ibadah yang sebaik-baiknya bisa dilakukan. (LiITBANG KOMPAS)