21 Tahun, Realisasi UU Pengadilan HAM Masih Jauh Panggang dari Api

Isu hak asasi manusia dinilai seolah menjadi agenda yang paling dilupakan setelah reformasi 1998. Sejak diundangkan pada tahun 2000, amanat UU Pengadilan HAM belum sepenuhnya tercapai.

Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menagih janji pembentuk undang-undang untuk merealisasikan amanat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pascareformasi, agenda yang belum sepenuhnya dijalankan adalah penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Kini, usia UU Pengadilan HAM sudah 21 tahun.

Harapan itu diungkapkan Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab dalam diskusi ”Refleksi 21 Tahun UU Pengadilan HAM” yang diselenggarakan secara hibrida, Senin (6/12/2021). Selain Amiruddin, narasumber lain yang hadir adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy OS Hiariej, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, dan Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Agung Putri Astrid Kartika. Diskusi juga dihadiri pimpinan redaksi sejumlah media massa.

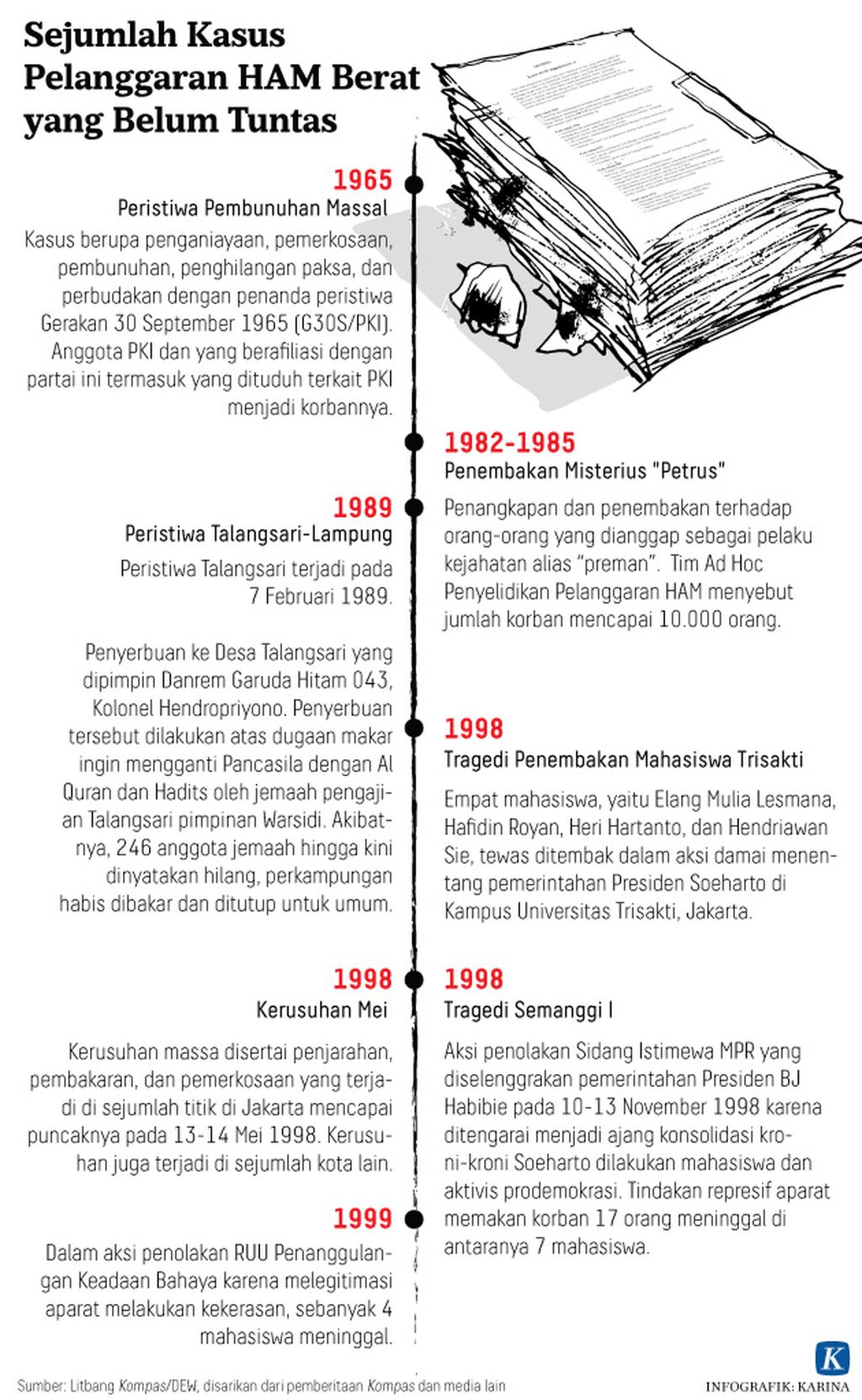

Amiruddin mengungkapkan, isu HAM seolah menjadi agenda yang paling dilupakan setelah reformasi 1998. Sejak diundangkan pada tahun 2000, amanat UU Pengadilan HAM belum sepenuhnya tercapai. Masih ada 12 dugaan pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM tetapi belum naik statusnya ke penyidikan.

Kasus itu di antaranya Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; peristiwa Wasior dan Wamena, Papua; Kerusuhan Mei 1998; kasus Penghilangan Paksa 1997-1998; kasus Talangsari 1989; peristiwa 1965-1966; Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; Jambu Keupok, Aceh (2003); Simpang KAA 1999; Rumah Geudong 1989-1998; Pembunuhan Dukun Santet 1998; serta kasus Paniai 2014. Salah satu tujuan UU Pengadilan HAM adalah untuk mempertanggungjawabkan persoalan HAM itu secara hukum.

Baca juga: Mendorong Revisi UU Pengadilan HAM

”Indonesia telah menjadi negara demokrasi yang menghormati HAM. Tentu ada harapan dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak terulang. Sayangnya, akhir-akhir ini perdebatannya menjadi sangat teknis hukum,” ujar Amiruddin.

Aksi keprihatinan atas terkatung-katungnya pengungkapan kasus kematian wartawan harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, dilangsungkan menjelang dimulainya sidang gugatan pra-peradilan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (26/11/2013).

Dari 12 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang diselidiki Komnas HAM itu, lanjutnya, memperlihatkan bahwa pelanggaran terjadi dari Aceh sampai Papua. Sudah ada payung hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, realisasinya, setelah 21 tahun, masih jauh panggang dari api. Mendekati hari HAM internasional, Komnas HAM berharap hal ini bisa dikoreksi bersama pembuat UU dan aparat penegak hukum.

”Yang paling dirugikan oleh tidak berjalannya UU ini adalah korban. Mereka tidak bisa mendapatkan keadilan karena kasusnya digantung selama hampir 20 tahun,” terang Amiruddin.

Sejak tahun 2012-saat ini, kata Amiruddin, sudah ada hampir 6.000-an orang korban yang meminta Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM. Mereka menanti kehadiran negara untuk menuntaskan perkaranya. Kondisi para korban mayoritas kesulitan secara ekonomi, lansia, trauma psikologis, hingga mendapatkan stigmatisasi dari masyarakat.

Baca juga: 15 Tahun Pengadilan HAM di Indonesia Mati Suri

Komnas HAM berharap negara hadir memberikan pelayanan kesehatan, bantuan ekonomi, dan pendampingan psikologis bagi para korban. Amiruddin menegaskan, diperlukan langkah efektif untuk memberikan dukungan dan pelayanan kepada para korban. Kehadiran negara penting dilakukan sembari menunggu penyelesaikan perkara secara hukum.

”Korban bukan sesuatu yang fiktif, ada semua foto dan alamatnya di Komnas HAM. Kalau mau mewujudkan keadilan bagi semuanya pembentuk UU harus mengambil langkah yang lebih jelas. Perlu langkah baru dari sisi penyelesaian pidananya juga,” kata Amiruddin.

Kemauan politik

Eddy OS Hiariej

Wamenkumham Eddy OS Hiariej mengatakan, tak mudah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebab, pelanggaran HAM berat masa lalu dilakukan oleh rezim otoritorian militer yang melibatkan auktor negara. Untuk menegakkan hukum dalam dugaan pelanggaran HAM berat dibutuhkan kemauan politik yang kuat, tidak hanya instrumen hukum.

”Tidak semudah itu bicara penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Kita semua tahu bahwa UU Pengadilan HAM ini konteksnya adalah kompromi politik sebagai win win solution di masa transisi demokrasi,” kata Eddy.

Hal ini disebut jalan tengah, kata Eddy, karena Indonesia hanya mengadopsi sebagian bentuk dan jenis kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional. Indonesia hanya mengenal genosida dan kejahatan kemanusian. Adapun kejahatan perang dan kejahatan agresi tidak diratifikasi. Selain itu, UU itu tak mengenal kedaluwarsa penuntutan.

”Ini menjadi masalah hukum tersendiri karena dalam persidangan pidana evidence (bukti) menjadi intinya. Bukti bisa hilang dan berubah jika terlalu lama. Padahal, prinsip pembuktian perkara pidana adalah bukti harus seterang cahaya,” kata Eddy.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada itu juga menyebut bahwa UU Pengadilan HAM adalah keadilan transaksional. Sebab, untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc yang mengadili dugaan pelanggaran HAM berat harus melalui usulan DPR. Sebelumnya, Komnas HAM selaku penyelidik harus menyerahkan berkas kepada Jaksa Agung untuk naik ke tahap penyidikan.

”Untuk naik dari proses penyelidikan ke penyidikan saja sudah beberapa kali difasilitasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selalu terjadi ketegangan dan perdebatan. Baik Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung memiliki dasar argumentasi yang kuat,” kata Eddy.

Oleh karena itu, Eddy berpandangan jika hanya melalui mekanisme yudisial, hal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak akan selesai. Kemungkinan besa, hanya bisa diselesaikan kasus per kasus. Adapun untuk menyelesaikan seluruh kasus pasti akan mengalami jalan terjal. Pemerintah juga berwacana akan membentuk tim pengungkap kebenaran yang akan menghasilkan output rehabilitasi dan restitusi kepada korban. Selain itu, negara juga harus menjamin bahwa tidak aka nada pelanggaran HAM serupa di masa depan.

”Kami sudah bicara dengan Menko Polhukam soal RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemenkumham sudah mendapatkan izin prakarsa dari presiden. Kami perlu ajak dari Komnas HAM dan berbagai kalangan untuk membahas apakah KKR akan bersifat ad hoc atau permanen,” kata Eddy.

RUU KKR akan kembali disusun dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, MK telah membatalkan tiga pasal di UU KKR. Tiga pasal yang dinyatakan inkonstitusional itu adalah jantung atau inti dari UU KKR sehingga pembahasan baru harus lebih berhati-hati. Selain mengatur pembentukan KKR, tugas dari komisi itu adalah untuk memulihkan hak-hak korban dugaan pelanggaran HAM berat.

”Kalau dibahas bersama DPR, kita tidak bisa menargetkan selesainya kapan karena tergantung proses politik. Namun, pemerintah juga sudah menyiapkan Keputusan Presiden tentang Penyelesaian Kasus HAM Berat secara Non Yudisial. Ini akan menjamin hak korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan rehabilitasi dan restitusi dari pemerintah,” kata Eddy.

Arsul Sani mengatakan, DPR sebenarnya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Di Komisi III, Jaksa Agung dalam rapat kerja tahun 2020 telah melaporkan progres tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM. Seharusnya, hal itu ditindaklanjuti dengan rapat gabungan. ”Belum terwujud rapat gabungan kemudian datang pandemi Covid-19,” kata Arsul.

Dari aspek legislasi, Arsul mengatakan, DPR telah memasukkan revisi UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam daftar panjang Prolegnas Prioritas 2019-2024. Ini diharapkan jadi pintu masuk revisi UU KKR dan RUU Pengadilan HAM. Arsul juga menegaskan untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masih ada kendala perbedaan persepsi hukum acara pidana. Jika tak ada kesatuan cara pandang penegakan hukum, hak korban untuk memperoleh keadilan dan hak-haknya akan semakin tersendat.

Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Agung Putri Astrid Kartika saat berbicara di diskusi daring ”Refleksi 21 Tahun UU Pengadilan HAM” yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, Senin (6/12/2021).

I Gusti Agung Putri Astrid Kartika mengatakan, diperlukan terobosan hukum acara untuk proses pembuktian kejahatan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam beberapa perkara, Kementerian PPPA juga mengadvokasi korban pemerkosaan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Jika memakai hukum acara lama, tentu sulit untuk membuktikan kejahatan tersebut. Korban akan sulit membuktikan kejahatan jika hanya berdasarkan bukti visum, misalnya.

”Makanya, konsep persetujuan atau consent dari korban ini penting. Seharusnya, untuk membuktikan kejahatan pemerkosaan di dugaan pelanggaran HAM berat itu cukup pengakuan dari korban dijadikan sebagai prinsip pembuktian,” kata I Gusti Agung.

I Gusti Agung menjelaskan, dalam konteks pelanggaran HAM berat, korban adalah korban bisa dianggap sebagai korban perbudakan sosial. Mereka adalah korban kekerasan seksual dari operasi sipil sehingga tidak mungkin ada konsep persetujuan di situ. Jika hal itu bisa dilakukan, akan membantu penegak hukum dalam menyusun dakwaan di pengadilan.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F5e63158d-3f2b-4795-af28-d2eb45ae4961_jpg.jpg)

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi diam Kamisan ke-619 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Dalam aksi yang menyuarakan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM tersebut, juga menegaskan bahwa Tragedi Semanggi I dan Semanggi II merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan.

Dia juga berharap dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat, aparat penegak hukum bisa lebih menerapkan perspektif jender. Sebab, banyak korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual mengalami trauma, depresi, hingga pengucilan dari masyarakat. Selain penyelesaian hukum, para korban juga membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan dan hak reparasi atas kerugian yang dialami.