Naik Turun Lembaga Pemantau Pemilu

Lembaga pemantau pemilu sedang di titik nadir. Peran masyarakat sipil sebagai pemantau pemilu sangat penting.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F07%2F09%2Fe59d838f-dfcb-4a94-8d88-9413a79a16d2_jpg.jpg)

Ilustrasi

Lembaga pemantau pemilu sedang di titik nadir. Pemantau yang basisnya masyarakat sipil (civil society), yaitu turun langsung untuk melihat, mencatat, dan mengamati, kini mayoritas hanya duduk di belakang meja lalu berkomentar sesuai dengan isu yang sedang viral. Hal tersebut dilakukan demi eksistensi lembaganya agar tidak redup.

Bayangkan, sekelas Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Nasional yang lahir 15 Maret 1996 hanya bisa menerjunkan sekitar 6.000 sukarelawan pemantau pemilu untuk memantau pelaksanaan pemilu di 34 provinsi (baca: Lebih Dekat dengan Pemantau Pemilu, Kompas.id, 24/1/2024).

Padahal, pada Pemilu 1999 gerakan masyarakat sipil sangat luar biasa, salah satunya KIPP Jakarta yang lahir pada 26 April 1996 berhasil menghimpun 14.000 sukarelawan dan tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

Para sukarelawan KIPP Jakarta tersebut memiliki keyakinan bahwa pemilu merupakan sebuah keniscayaan politik sekaligus kenyataan politik yang kehadirannya akan sangat berpengaruh terhadap konstruksi dan konstelasi politik Indonesia ke depan (Laporan Pemantauan Pemilihan Umum 1999, hlm 12).

Baca juga: Saatnya Publik Ikut Memantau Pemilu

Dua faktor

Setidaknya ada dua faktor mengapa saat ini lembaga pemantau tidak terlalu diminati masyarakat sipil. Pertama, lunturnya semangat perubahan. Pemilihan umum adalah cara halal dalam memperoleh kursi anggota dewan, kepala daerah, dan presiden serta wakil presiden. Sistem proporsional terbuka yang saat ini digunakan mengantarkan setiap orang yang memenuhi syarat memilih memiliki satu suara (one man one vote).

Berkat sistem tersebut, setiap orang memiliki peluang yang sama saat berkontestasi. Asal memperoleh suara terbanyak, ia akan meraih kursi yang diinginkan. Namun, sistem proporsional terbuka ini ternyata mengantarkan banyak bekas narapidana, seperti koruptor, pelaku kekerasan seksual, dan mereka yang tidak memiliki kualitas untuk menjadi pemimpin ataupun wakil rakyat.

Memberikan uang atau barang kepada pemilih menjadi cara jitu memperoleh suara. Ironisnya, para pemilih yang benci kepada pemimpin atau wakil rakyat yang melakukan tindak pidana korupsi menikmati pemberian tersebut. Alhasil, mereka terpilih bahkan sampai berperiode-periode.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F14%2F3eb114c9-6ded-4b16-bc78-6a67e7f7730a_jpg.jpg)

Perwakilan Indonesia Election Visit Program (IEVP) 2024 memantau pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024 di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (14/2/2024).

Kita semua sesungguhnya geram dengan praktik tersebut. Iwan Fals menyebut mereka yang korupsi sebagai tikus-tikus kantor. Sementara Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyamakan DPR seperti anak-anak TK. Meskipun belakangan Gus Dur menyesal karena anak-anak masih suci, sedangkan anggota dewan memiliki kelakuan yang busuk.

Akan tetapi, kita jugalah yang mengantarkan mereka ke pucuk pimpinan hingga mereka bisa mengatur negara ini sesuka hatinya dengan mendesain hukum sesuai dengan rencana yang sudah dibangun sejak sebelum terpilih.

Bekas koruptor dan penjahat seksual diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota dewan dengan alasan hak asasi manusia (HAM). Penambahan redaksi dalam Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, usia di bawah 40 tahun boleh maju sebagai calon presiden dan wakil presiden asalkan punya pengalaman sebagai kepala daerah. Saat ini, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih (Pasal 4 Ayat 1 PKPU 9 Tahun 2020).

Akan tetapi, kita jugalah yang mengantarkan mereka ke pucuk pimpinan hingga mereka bisa mengatur negara ini sesuka hatinya.

Rentetan peristiwa tersebut menjadikan masyarakat sipil tidak terlalu bergairah menjadi sukarelawan pemantau, sebab selain tidak ada dampak signifikan dari hasil pemantauan, juga menyebabkan kerugian baik waktu maupun finansial. Sebab, menjadi sukarelawan pemantau itu butuh komitmen yang tinggi. Mereka tidak boleh menjadi saksi partai politik ataupun terafiliasi dengan peserta pemilu, dan memiliki prinsip utama, yakni independen, nonpartisan, sukarela, dan tanpa kekerasan.

Masyarakat sipil semakin tidak bergairah menjadi sukarelawan pemantau, sebab negara sudah memberikan apa yang disukai rakyatnya, seperti bantuan sosial (bansos), sekolah gratis hingga 12 tahun, bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, dan akan ditambah dengan makan siang gratis.

Yang kedua adalah faktor pendanaan. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengakui bahwa pendanaan menjadi salah satu faktor tersulit bagi para pemantau dalam mengawasi proses dan tahapan pemilu.

Lembaga donor seperti United States Agency for International Development (USAID), The Asia Foundation, dan Tifa Foundation, saat ini agak sulit untuk diakses. Akhirnya lembaga pemantau yang dahulu menjaga jarak dengan penyelenggara pemilu demi mempertahankan netralitasnya lama-kelamaan mulai “akrab” dengan harapan mendapatkan program dan anggaran-anggaran lain demi eksistensi.

Hasilnya, lembaga pemantau tidak berani melaporkan dugaan pelanggaran etika ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebab takut tidak dibagi kue anggaran pemilu. Lembaga pemantau hanya berani memberikan kritik terkait pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya teknis, bukan etik.

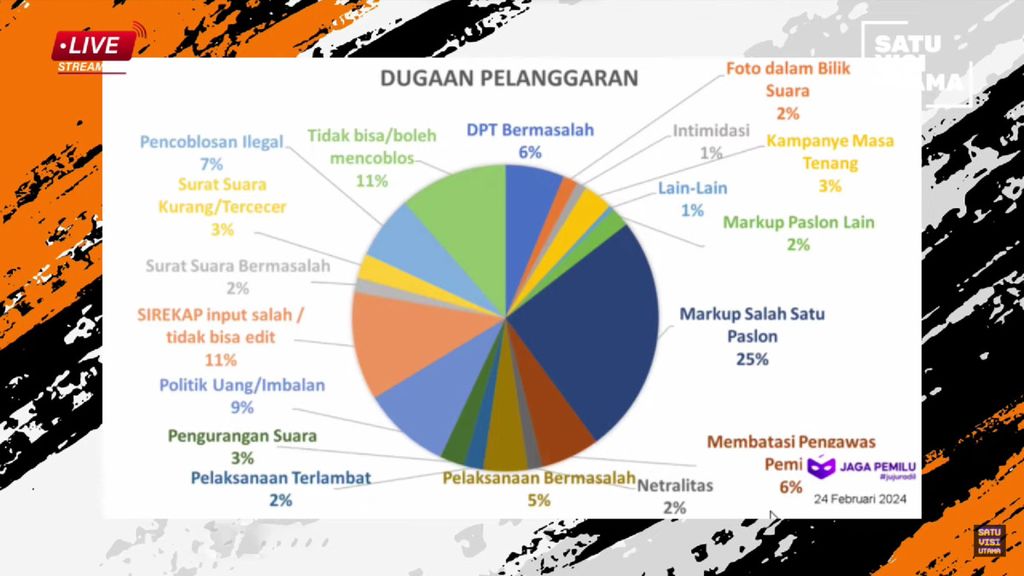

Persentase dugaan pelanggaran yang dilaporkan publik ke Jagapemilu.com, salah satu pemantau pemilu independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tiga penilaian

Meskipun banyak kendala dalam melakukan pemantauan, masyarakat sipil harus terus melakukan pemantauan dan menjadi sukarelawan dengan prinsip yang sudah dipaparkan di atas. Mengapa? Sebab, demokrasi di negeri ini sedang tidak baik-baik saja dan butuh tiga penilaian dalam melakukan pemantauan agar demokrasi kembali berjalan di jalur yang benar.

Pertama, penilaian administratif. Penilaian ini ditujukan kepada para penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, apakah dalam melaksanakan dan mengawasi tahapan pemilu sudah berjalan sesuai dengan regulasi atau tidak. Ini penting dilakukan demi menjamin pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Baca juga: Penyelenggara Pemilu Paling Banyak Langgar Aturan

Kedua, penilaian legal (hukum) dan politik. Penilaian ini diukur dengan perangkat perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu serta peserta pemilu. Penilaian ini juga melihat kenyataan politik, artinya sejauh mana keterpengaruhan kondisi dan iklim politik pada masa pemilu terhadap proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Ketiga, penilaian etika. Penilaian ini menyangkut tindakan atau perilaku para penyelenggara pemilu dari berbagai tingkatan. Mereka harus mengedepankan etika saat menjalankan tugas dan fungsinya.

Semoga spirit pemantauan oleh masyarakat kembali menyala dan demokrasi kita kembali ke jalur yang benar. Semoga.

Ahmad Halim, Koordinator Pemantauan dan Pendidikan Pemilih KIPP Jakarta