ePILOG: Sihir Kekuasaan

Banyak orangtua meraung karena kehilangan anak gadisnya. Kerajaan bungkam, seolah tragedi itu hanya kejadian biasa.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F07%2F06%2Fb31ad248-412f-4bb1-b8fb-8134311ba135_jpg.jpg)

Putu Fajar Arcana

Raja Eswaryadala pernah membentuk tim pemburu perempuan. Sosok-sosok dalam tim pemburu ini sangat dirahasiakan jati dirinya. Bisa jadi sehari-hari seorang pemburu hanya bertugas sebagai prajurit biasa, tetapi di malam hari ia punya tugas khusus: memburu perempuan! Negeri Patali Nagantun, yang tadinya aman dan tenteram, tiba-tiba riuh dan gaduh. Banyak orangtua meraung karena kehilangan anak gadisnya. Kerajaan bungkam, seolah tragedi itu hanya kejadian biasa.

Situasi mengerikan ini tertuang dalam kisah Ni Dyah Tantri. Naskah ini diperkirakan menjadi babon kelahiran kisah-kisah berikutnya, seperti 1.001 Malam di Timur Tengah. Dalam banyak penelitian disebut, teks Tantri disapih dari naskah aslinya, Pancatantra, yang ditulis Visnusarman pada awal abad pertama Masehi di India. Naskah terakhir dipercaya sebagai cikal bakal munculnya ajaran Tantrayana, di mana perempuan menjadi sentral dari lingkaran seluruh ritual pemujaannya. Ajaran ini memuja Dewi Durga atau Kali sebagai pusat dari penciptaan alam semesta.

Sudah lama Eswaryadala menderita insomnia. Ia tak pernah bisa memejamkan matanya barang sejenak di malam hari. Raja muda itu selalu dibayangi-bayangi ketakutan akan terjadi perebutan kekuasaan di Patali Nagantun. Padahal, ia memiliki para patih dan pengawal yang sangat setia, seperti Patih Kumbaputra. Kumbaputra berusaha keras menenangkan hati raja. Ia kemudian secara diam-diam memberi perintah kepada para prajurit untuk memburu para perempuan.

Baca juga : Drupadi dan Para Perempuan yang Luka

Setiap malam, Eswaryadala berpesta perempuan di bilik pribadinya. Sesudahnya, benar-benar tak jelas nasib para perempuan yang diculik dari seluruh negeri. Syukur-syukur masih diangkat menjadi selir, tetapi sebagian besar nasibnya tidak jelas. Apakah dibuang atau dibunuh sesudah diperkosa raja, tak ada yang berani mencari tahu.

Hanya Ni Dyah Tantri yang berani ambil risiko. Putri Mahapatih Bandeswara, penasihat raja di istana, itu tidak tahan melihat penculikan demi penculikan terus-menerus berlangsung. Para gadis di negeri yang tadinya tenteram itu dijadikan obyek pemuas nafsu seksual raja. Dan tak satu pun pembesar kerajaan berani menghalangi niat bejat Raja Eswaryadala. Sebagai penasihat raja, Bandeswara tidak mengerti apa yang terjadi.

”Bapa, pasti sudah mendengar apa yang terjadi belakangan ini?” tanya Tantri suatu hari.

”Jujur, Bapa dengar…,” jawab Bandeswara.

”Mengapa Bapa tidak berbuat sesuatu untuk menghentikannya?”

”Diam-diam Bapa sedang menyelidiki, siapa yang memerintahkan ini semua.”

”Sudah jelas dari raja!” tantang Tantri.

”Bapa perlu bukti, Tantri,” kata Bandeswara.

Wajah mahapatih yang sudah mengabdi sejak ayah Eswaryadala menjadi raja itu menegang. Ia tak mengira mendapat tantangan dari anak gadis semata wayangnya.

”Saya akan menyerahkan diri!” tiba-tiba kata Tantri.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2Ff3c0e95e-bd46-419b-8c01-a482ac9b16f5_jpg.jpg)

Warga melintas di sekitar mural yang menggambarkan orang yang berebut kekuasaan di pagar tembok di Penjaringan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Ketegangan wajah Bandeswara berubah tak percaya. Ya, ia tak percaya pada niat Tantri. Hatinya berkecamuk. Bagaimana mungkin ia membiarkan Tantri menyerahkan diri kepada pemangsa seperti Eswaryadala. Sama artinya dengan membiarkan kekuasaan semakin absolut, semakin semena-mena.

Ia sadar sepenuhnya, ketika seorang raja berada di puncak kekuasaan, maka lebih dari 50 persen kekuasaan itu akan ia gunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Sekitar 30 persen kekuasaan akan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti kesenangan, kemewahan, kesewenang-wenangan, berfoya-foya, menikmati privilese, korupsi, nepotisme. dilayani, dan membangun dinasti. Sisanya, hanya 20 persen waktunya diabdikan untuk menyejahterakan dan melayani rakyat. Itu pun jika raja ”berbaik hati”.

Bandeswara ingat, banyak raja yang akhirnya jatuh karena ketidakmampuan membedakan tugas negara dengan kepentingan pribadi. Raja Mayadenawa yang pernah memerintah di Kerajaan Bedahulu diberi anugerah sakti mandraguna. Ia bisa mengubah dirinya menjadi apa saja. Daerah jajahannya meliputi Blambangan (Jawa), Lombok, Bugis dan Makassar, dan Sumbawa.

Baca juga : Tumpeng Segara Giri Merunut Jalan Kemakmuran

Kesaktian dan kekuasaannya menjadi sihir. Mayadenawa merasa seperti dewa. Oleh sebab itu, semua pura yang dibangun rakyat untuk memuja kebesaran Tuhan dihancurkan. Seluruh rakyat tidak boleh lagi menyembah dewa karena Mayadenawa-lah yang harus disembah.

Singkatnya, ketika kekuasaan berada di telapak kakinya, maka Tuhan adalah dirinya. Apa pun bisa ia lakukan atas nama kekuasaan. Bahkan Tuhan dianggap tidak lagi berhak menentukan nasib seseorang, karena semuanya ditentukan oleh seseorang yang berkuasa.

Bandeswara merenungkan hal yang paling hakiki, yang kini melanda negeri yang dicintainya. Bahwa sifat-sifat kemahakuasaan Tuhan telah dimanipulasi menjadi kemahakuasaan raja. Raja memanifestasikan dirinya sebagai Tuhan. Oleh karena itu, suara raja adalah suara Tuhan. Prinsip semacam ini telah menempatkan Tuhan berada di bawah kekuasaan seorang raja.

Sebagai raja, Eswaryadala tidak pernah melakukan apa-apa terhadap rakyatnya. Ia terlalu sibuk dengan urusan pribadinya: ketakutan didongkel oleh para patihnya. Kecurigaan akan pendongkelan oleh orang-orang terdekat ini pula yang menyebabkan Liu Bang yang berjuluk Kaisar Gaozu, pendiri Dinasti Han kekaisaran Tiongkok (206 SM-220 M), menghabisi para jenderal, teman seperjuangannya dulu.

Sebagaimana diungkapkan lewat film bertajuk The Last Supper (2012) besutan sutradara Lu Chuan, Liu Bang menjadi paranoid di puncak kekuasaannya. Ia mudah dihasut oleh permaisuri dan orang-orang dekatnya, bahwa para jenderal yang telah diberi kekuasaan di kerajaan-kerajaan kecil berniat memberontak.

Liu Bang, yang mantan pemimpin pemberontak untuk menumbangkan Kaisar Yu dari Dinasti Qin (221-206 SM), merasa bahwa teman seperjuangannya diam-diam telah menyusun kekuatan untuk memberontak. Oleh sebab itu, sebelum pemberontakan itu benar-benar terjadi, ia membuat siasat untuk menghabisi temannya sendiri. Jenderal berjasa seperti Han Xin diundang dalam jamuan makan di istana, tetapi sebenarnya akan dieksekusi. Perlakuan keji kemudian menimpa Han Xin, lehernya dijerat dan jasadnya digantung di selasar masuk ke dalam istana.

Baca juga : Hippies, Roman Made dan Peter di Bali

Liu Bang sangat terobsesi oleh pernyataan bahwa ”raja itu diangkat, bukan dilahirkan”. Ia berpikir, jika demikian, suatu hari rakyatnya yang bersimpati atas jasa Jenderal Han Xin dalam merebut kekuasaan dari Dinasti Qin bisa merebut kekuasaannya. Sebelum semuanya terjadi, maka satu per satu ia habisi teman seperjuangannya.

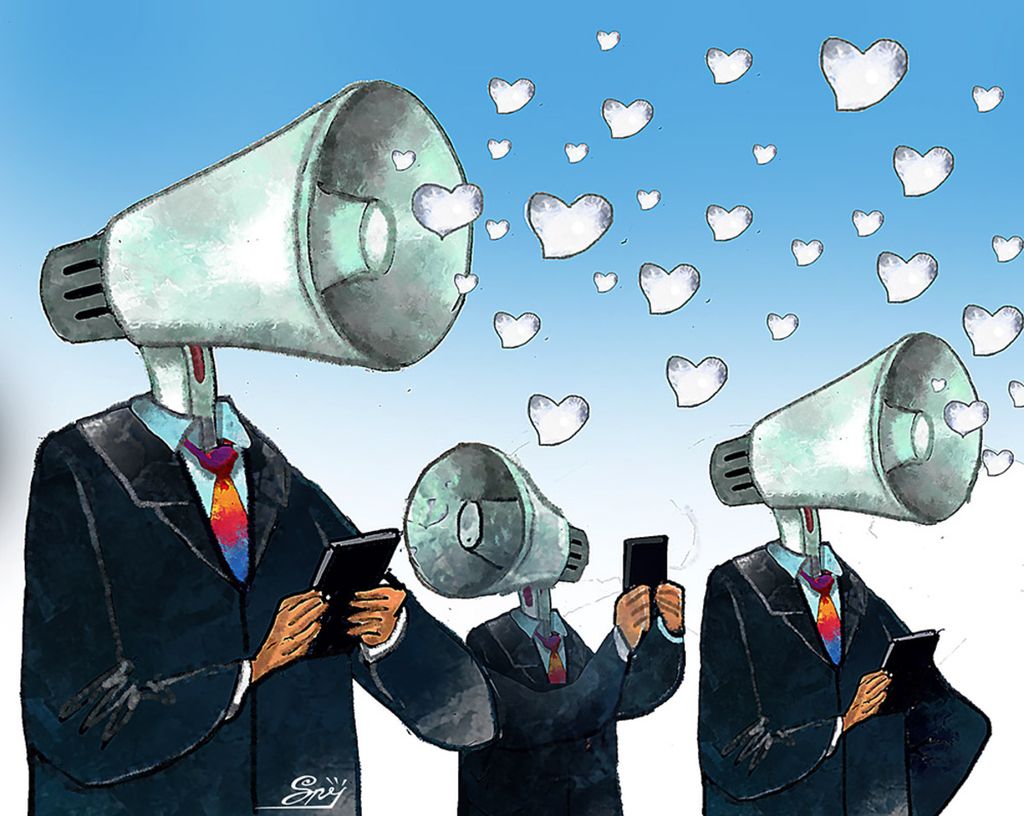

Entah mengapa, jika mengikuti renungan Bandeswara, betapa pun banyak kisah tentang kekejaman yang diperlihatkan oleh kekuasaan, kini banyak dari kita yang secara ”membabi buta” mengejar kekuasaan. Demokrasi telah membuka keran bagi semua orang untuk berkompetisi meraih puncak kekuasaan. Tetapi, dalam sistem masyarakat semifeodal, seperti di negeri kita sekarang ini, kekuasaan ditafsir sebagai upaya untuk meraih privilese, menggenggam kemewahan, menaikkan derajat sosial, serta kenyamanan memerintah.

Cobalah urai satu per satu apa yang belakangan ini terjadi di hadapanmu. Partai-partai yang bertumbuhan di iklim demokrasi yang semakin terbuka, tidak lagi merasa perlu memiliki idealisme, apalagi ideologi perjuangan dalam rangka melayani rakyat. Fenomena lompat pagar partai, yang penting bisa punya kesempatan berkompetisi, memperlihatkan sikap yang semakin pragmatis. Mereka seolah berkata, ”Buat apa menggenggam idealisme jika ada kesempatan yang lebih pragmatis!”

Pergulatan dengan Kekuasaan

Tentu saja sikap ini berbahaya. Ketika Liu Bang berhasil menumbangkan rezim yang dia anggap kejam (Dinas Qin), tanpa sadar dia juga melakukan hal serupa ketika berkuasa. Bahkan terhadap teman-teman seperjuangannya sendiri, ia tega berlaku keji. Semuanya demi mempertahankan kekuasaannya. Sihir kekuasaan itu menyilaukan mata sehingga membuatnya buta untuk melihat sisi sebaliknya.

Ketika Tantri menawarkan diri ”dimangsa” Raja Eswaryadala, Bandeswara tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pasrah atas kekuasaan rajanya. Sebagai mahapatih, ia menunjukkan betapa tak berdaya dirinya ketika berhadapan dengan kekuasaan yang absolut.

Hanya satu syarat yang diminta Tantri kepada Raja Eswaryadala ketika memasuki peraduan raja.

”Saya cuma ingin Baginda mendengarkan sebuah cerita,” kata Tantri.

Eswaryadala yang terlihat begitu bernafsu meniduri Tantri perlahan berkata, ”Apa sulitnya mendengarkan sebuah cerita.”

Lalu mengalirlah kisah fabel yang berseri-seri sampai hari ke-100. Tanpa sadar Tantri telah mengajarkan sikap, etika, dan kewajiban seorang pemimpin sebagaimana yang tertuang dalam ajaran Asta Brata. Eswaryadala suatu kali merasa tersindir, karena ia merasa diajari tentang kesetiaan dan pengabdian oleh para binatang, pada hari lain ia merasa ketagihan mendengarkan ajaran hidup dari Tantri.

Asta Brata mengajarkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Salah satunya bahwa seorang pemimpin harus berlaku seperti matahari. Ia harus mampu memberikan penerangan secara adil dan merata kepada seluruh rakyatnya, disertai dengan sikap hati-hati. Selain itu, sikap seorang pemimpin harus lembut seperti cahaya bulan. Dengan sikap itu, ia akan memberikan ketenangan dan ketenteraman pada lingkungan negaranya.

Baca juga : Bapak Pulang dalam Rwa Bhineda

”Jangan lupa, pemimpin juga berlaku seperti angin. Ia bisa mengetahui dan menyelidiki keadaan serta kehendak dari rakyatnya yang paling menderita,” kata Bapak, yang sering kali menembangkan kisah-kisah Tantri dalam hajatan di banjar-banjar di desa kami.

Jika kelak kamu jadi pemimpin, tambah Bapak, harus bisa menggunakan seluruh kekayaan negerimu untuk menyejahterakan rakyat, tidak menjadi pemboros, apalagi kemudian mengorupsi uang milik rakyat. Sifat-sifat lainnya, seorang pemimpin harus mampu bersikap seperti lautan, seperti api, berlaku adil, dan terakhir memberikan hujan kesejahteraan kepada rakyat.

”Pemimpin seperti apa yang bisa berlaku seperti lautan dan api itu?” tanyaku.

”Laut sumber peleburan segala penyakit, pemimpin harus memperhatikan kesehatan rakyatnya, termasuk menciptakan situasi yang kondusif, aman dan damai. Meski begitu, pemimpin harus selalu menjadi motivator seperti sifat api. Ia mendorong sikap-sikap kesatria,” kata Bapak.

Aku terbengong-bengong. Kupikir Bapak hanya suka bercerita. Dalam kisah-kisah yang dijalin dalam teks Tantri, ternyata terkandung nilai-nilai kepemimpinan yang kian hari kian surut dari penghayatan para pemimpin kita kini. Kebanyakan hanya memperlakukan kekuasaan sebagai sarana menyenangkan diri. Berada di puncak kekuasaan berarti jaminan untuk kesejahteraan hidup, jaminan memperoleh pengistimewaan, dan jaminan menikmati kepuasan memerintah orang lain.

Paling celaka, jika kekuasaan kemudian menyihir penguasa menjadi keji seperti Eswaryadala dan Liu Bang. Sebelum terlambat, wahai para calon pemimpin, kembalilah berendah hati di hadapan alam. Matahari, bulan, angin, hujan, dan lautan adalah sumber inspirasi untuk mengingatkanmu tentang keadilan, kelembutan, kemakmuran, serta perlindungan yang setiap saat harus kau tebar kepada rakyatmu. Bisa enggak? Hati-hati pada sihir kekuasaan. Itu intinya.