Pejabat Harus Bayar Pajak

Tidak adil rasanya jika pajak hanya ditanggung oleh pekerja swasta, sementara para pejabat dan aparat negara tidak dipotong penghasilannya untuk pembayaran pajak. Saatnya pejabat publik bijak serta adil membayar pajak.

Ilustrasi

Kasus pejabat pajak dengan harta fantastis sontak menjadi pembicaraan publik.

Beserta drama yang mengitarinya, kasus tersebut ramai sekali mengundang keterlibatan dari khalayak, terutama di jagat maya.

Apalagi dikaitkan dengan uang pajak, seantero negeri merasa berhak bersuara, terluka dan menghujat, serta terpanggil berbagi energi negatif. Namun, mari menyelisik sisi terang karena ada dampak positif dan harapan kemaslahatan.

Penguatan demokrasi

Pertama, kasus ini menggandeng sinyal positif harapan penguatan demokrasi dan kehidupan bernegara Indonesia. Terlepas dari kegaduhannya, tampak sebagian besar publik yang komplain menyebut dirinya sebagai pembayar pajak.

Kesadaran rakyat yang lebih senang mengidentifikasi diri sebagai pembayar pajak—kontributor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan sebagai parasit penerima uang pajak, bantuan, dan subsidi—mengindikasikan adanya penguatan fondasi demokrasi.

Minimnya topik pajak dalam diskursus bernegara dalam sejarah Republik telah menciptakan hollow democracy alias demokrasi kopong (Subroto, 2019).

Baca juga : Wajah Reformasi Birokrasi yang Tercoreng

Baca juga : Rafael Alun Diduga Sembunyikan Harta dan Tak Patuh Bayar Pajak

Ditambah lagi dengan rendahnya rasio antara pembayar pajak terhadap pemilik suara (taxpayers-voters ratio), yang sekitar 10,5 persen pada Pemilu 2014. Demokrasi one-man-one-vote berlangsung di tengah kemiskinan dan kesenjangan serta kecilnya jejaring pajak (tax net) telah menyebabkan sebagian besar pemilih (voter) bukan pembayar pajak.

Struktur atau komposisi pembayar pajak demikian menunjukkan hanya segelintir warga negara yang menanggung ongkos hidup bersama. Ketimpangan rasio itu membentuk dinamika politik yang tidak sehat, mendistorsi arah kebijakan fiskal, dan bahkan menggerogoti substansi demokrasi. Rakyat yang disebut sebagai pemegang saham mayoritas negara malah kebanyakan menjadi penumpang gratis.

Maka, kini, ketika semakin banyak orang mengklaim diri sebagai taxpayer, demokrasi kita semestinya akan semakin berkualitas. Atensi masif kepada urusan pajak dapat dibaca sebagai proklamasi warganet sebagai warga negara yang baik. Mereka menasbihkan diri di titik sentral sistem perpajakan: menjadi kelas pembayar pajak, kontributor peradaban, bukan penerima subsidi.

Kita patut berharap warga-pemilik suara-pembayar pajak demikian tidak mudah terbeli suaranya dalam perhelatan pemilu nanti sehingga menjadi pengokoh kualitas demokrasi.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F03%2F31%2Fc72cb4f5-5930-4f2d-8184-f8bd762bfce1_jpg.jpg)

Wajib pajak mendengarkan petugas tentang tata cara pelaporan surat pemberitahuan (SPT) PPh orang pribadi melalui aplikasi e-filling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (29/3/2018).

Fasilitas pajak pejabat

Kedua, kasus ini bisa menjadi momen yang baik jika kita bersedia menggulirkan bola salju selangkah lagi. Kasus ini perlu dirunut terus agar tidak berhenti pada harta pejabat pajak saja, tetapi juga sekaligus menyoal harta dan kepatuhan pajak semua pejabat publik.

Pertanyaan sederhananya, apakah pejabat publik di Republik ini membayar pajak? Mungkin pertanyaan ini terdengar aneh jika diajukan di negara-negara maju dan lebih egaliter mengingat semua pihak di sana diperlakukan sama, termasuk dalam urusan membayar pajak. Namun, di Indonesia, pertanyaan tersebut menjadi relevan karena para pejabat di negeri ini ternyata tidak sepenuhnya membayar pajak.

Pemerintah memberikan fasilitas ”PPh Ditanggung Pemerintah” atas penghasilan tetap dan teratur pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan anggota TNI/Polri (lihat PP No 80/ 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD).

Melalui fasilitas ini, gaji dan honorarium pejabat yang bersumber dari APBN tidak akan dipotong pajak. Artinya, berbeda dengan pekerja swasta, take home pay pejabat negara dari APBN bersih dari potongan pajak. Sebenarnya, pemerintah juga pernah beberapa kali memberikan fasilitas serupa (pajak ditanggung pemerintah) untuk pekerja swasta. Namun, fasilitas itu sangat terbatas dan selektif, yaitu hanya untuk buruh sampai dengan tingkat penghasilan tertentu dalam periode waktu singkat.

Kasus ini perlu dirunut terus agar tidak berhenti pada harta pejabat pajak saja, tetapi juga sekaligus menyoal harta dan kepatuhan pajak semua pejabat publik.

Perlukah fasilitas pajak dicabut?

Fasilitas pajak ini mungkin terlewati dalam percakapan publik, padahal penting bagi rasa keadilan sosial hingga akuntabilitas dan integritas pejabat.

Menilik sejarah, hal ini sudah berlaku sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu status pegawai negeri dipandang tinggi dan karena itu diberikan banyak hak istimewa. Fasilitas itu kemudian dicabut dengan Ordonansi Pajak Pendapatan 1920 yang mengatur pegawai pemerintah juga harus dikenai pajak. Kebijakan itu diberlakukan berdasarkan prinsip keadilan dan pertimbangan kepentingan umum.

Isu perlakuan pajak atas pejabat dan aparat negara ini pernah mengemuka lagi pada reformasi perpajakan 1983.

Sempat kontroversial secara politik (Gillis, 1990: 87), para reformer kala itu menghendaki pengenaan pajak yang setara untuk aparat negara. Namun, demi meredam kontroversi akibat kebijakan tidak populer, pemerintah mengambil jalan tengah: tetap memberikan fasilitas pajak untuk pejabat dan aparat seperti yang berlaku sampai saat ini.

Di zaman demokrasi langsung dan terbuka dewasa ini bermunculan wacana untuk menghapus, atau setidaknya mengurangi, privilese para pejabat. Jika hal ini hendak dilaksanakan, penghapusan fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah merupakan langkah pertama yang sebaiknya ditempuh.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2F59dc19f5-5323-4735-b726-ea8f46739ad0_jpg.jpg)

Pajak Kendaraan Bermotor - Warga mengantre untuk membayar pajak kenadaraan bermotor melalui mobil Samsat Keliling di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/1). Pemerintah mulai memberlakukan tarif baru biaya pengurusan surat-surat kendaraan dengan kenaikan dua hingga tiga kali lipat dari sebelumnya.

Mungkin Indonesia bisa memetik pelajaran dari sebuah contoh ekstrem. Sebelum 1993, Ratu atau Raja Inggris tidak membayar pajak. Secara konstitusional, memang the sovereign tidak berkewajiban membayar pajak (income tax, capital gain, inheritance tax).

Bahkan, sebelum Magna Carta, alih-alih membayar pajak, pihak kerajaan memiliki hak absolut menarik pajak. Meski demikian, terhitung mulai 6 April 1993, almarhumah Ratu Elizabeth secara sukarela menawarkan diri untuk membayar pajak ke kas negara sebagaimana pembayar pajak pada umumnya.

Raja Charles (waktu itu masih Prince of Wales) juga menyatakan keinginan serupa, menjadi pembayar pajak dan membayar pajak. Tidak cukup sampai di situ, pihak kerajaan juga mengembalikan biaya-biaya rumah tangga kerajaan yang ditanggung negara, kecuali fasilitas terbatas untuk The Royal Family.

Kembali ke Indonesia, banyak manfaat jika fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah dicabut. Pertama, seperti telah disinggung, pemenuhan aspek keadilan. Tidak adil rasanya jika pajak hanya ditanggung oleh pekerja swasta, sementara para pejabat dan aparat negara tidak dipotong penghasilannya untuk pembayaran pajak. Kedua, pencabutan fasilitas ini sekaligus mengingatkan para pejabat dan aparat negara bahwa gaji mereka, uang yang mereka kelola, dan singkatnya, fungsi dan tugas yang mereka jalankan, dibiayai dari uang pajak yang ditanggung bersama.

Tidak adil rasanya jika pajak hanya ditanggung oleh pekerja swasta, sementara para pejabat dan aparat negara tidak dipotong penghasilannya untuk pembayaran pajak.

Dengan demikian, para pejabat dan aparat diharapkan memiliki rasa kepemilikan bersama dan kesadaran bahwa gaji mereka berasal dari uang pajak yang turut mereka bayarkan dan, karena itu, mereka harus mengabdi sebaik-baiknya, membelanjakan uang negara dengan bijak dan tidak melakukan korupsi. Setiap perilaku menyimpang dalam penyelenggaraan pemerintahan berarti menyalahgunakan uang pajak yang di dalamnya mereka turut berkontribusi.

Manfaat lain, penghapusan fasilitas yang membebani keuangan negara ini tentu saja berdampak positif pada penghematan pengeluaran negara dan, di sisi lain, sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. Apalagi, katanya, kita sedang menghadapi ketidakpastian global.

Namun, dari perspektif politik, eliminasi fasilitas ini jauh lebih menyehatkan. Demokrasi formal prosedural perebutan jabatan telah membuka kesempatan semua orang, terutama elite berduit, menduduki jabatan publik. Oleh karena pejabat terpilih (yang memenangi pertarungan) akan mendapat fasilitas bebas pajak, maka ikut mencalonkan diri dalam pemilu bisa menjadi suatu strategi tax planning juga.

Bagi politisi berlatar pengusaha, begitu menduduki jabatan publik, ia akan segera menikmati penghasilan bebas pajak, di samping berkesempatan mencari keringanan pajak dan perlakuan istimewa lain untuk kelompok usahanya.

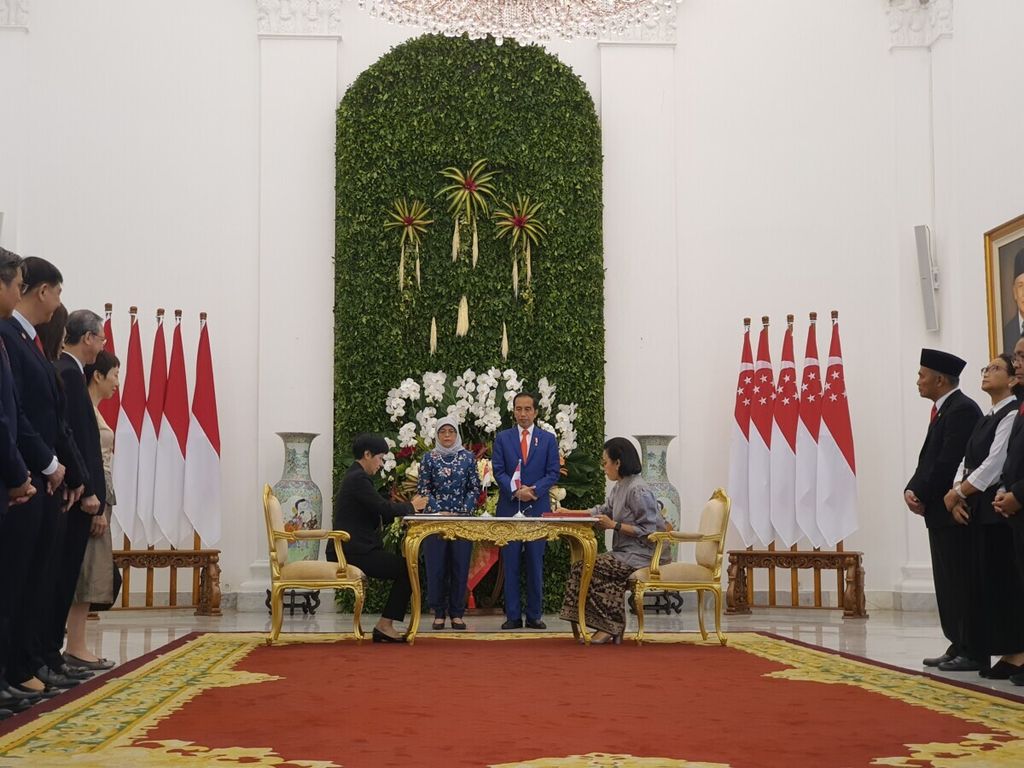

Presiden Joko Widodo dan Presiden Singapura Nyonya Halimah Yacob menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman penghindaran pajak berganda antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Menteri Keuangan Kedua Singapura Indranee Rajah. Penandatanganan dilakukan di akhir kunjungan kenegaraan Presiden Singapura ke Indonesia di Ruang Teratai Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (4/2/2020).

Butuh desakan publik

Penentangan terhadap ide tinjau ulang insentif pajak ini akan selalu ada, khususnya dari pihak yang selama ini diuntungkan. Namun, melihat manfaatnya, gagasan ini layak diperjuangkan.

Etika dan moral pajak adalah pintu masuk yang baik untuk membentuk etika publik dan integritas. Saatnya kini menteri dan anggota Dewan juga turut bergotong royong secara bijak dan adil membayar pajak, berkontribusi menanggung biaya peradaban yang dinikmatinya. Untuk itu, kita memerlukan komitmen politik. Jika ini tidak cukup kuat, desakan dan energi publik sebaiknya diarahkan ke sini.

Gatot Subroto Ketua Doctoral Epistemic of Indonesian in The UK (Doctrine-UK)