Guru Besar Tanpa Pewaris Keilmuan

Hasil investigasi Kompas tentang perjokian menjadi guru besar membuat geger masyarakat. Berbagai pihak perlu melakukan refleksi dan tindak lanjut memulihkan marwah kegurubesaran sebagai candradimuka pengembangan iptek.

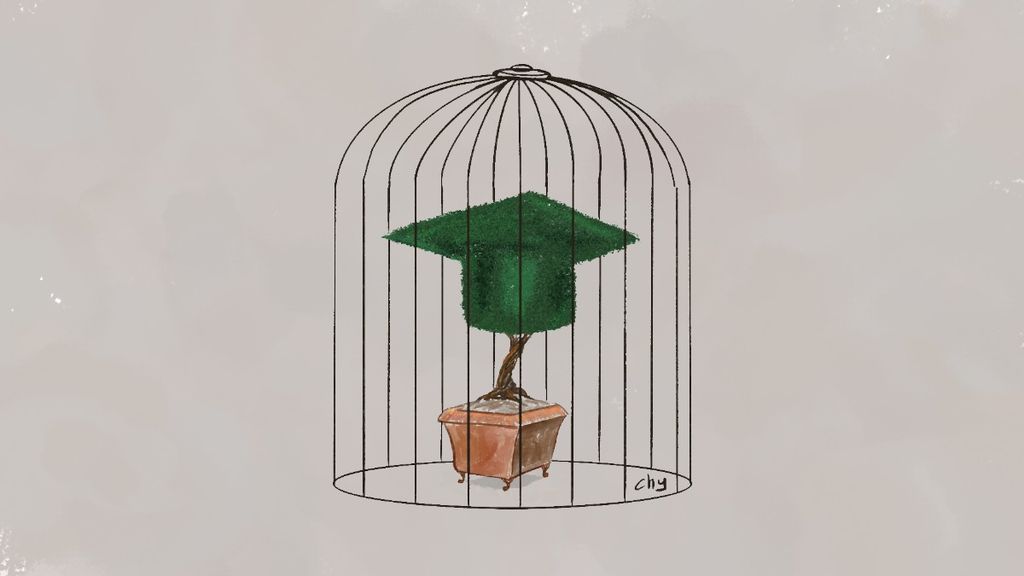

Ilustrasi

Harian Kompas belum lama ini menurunkan hasil investigasi tentang salah satu aspek yang sangat sentral dalam pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu tentang guru besar.

Sayangnya, laporan berseri itu tidak menyajikan hakikat (esensi) dan arti penting (signifikansi) guru besar dalam dunia akademik yang seyogianya menjadi motor pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber jawaban terhadap berbagai persoalan, baik nasional maupun global.

Keseyogiaan itu tersembunyikan oleh hal-hal yang menyesakkan dan menyesatkan, yaitu tentang ”perjokian menjadi guru besar”. Fakta dan bukti tentang ”perjokian” tersebut seakan menggugat bahwa telah terjadi pengingkaran terhadap idealisme kegurubesaran yang sarat dengan standar, norma, dan etika akademik, baik pada level personal-individual maupun institusional-struktural.

Gugatan itu berubah menjadi gugahan sekaligus desakan kepada berbagai pihak untuk melakukan refleksi dan tindak lanjut perbaikan. Tidak ketinggalan dengan pentingnya merevisi kebijakan publik dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

Selain itu, mengkritisi rezim pendidikan global yang dijadikan rujukan kinerja perguruan tinggi (PT), khususnya yang terkait dengan standar dan peringkat dunia serta publikasi internasional. Hasilnya diharapkan ada tatanan yang lebih baik guna memulihkan marwah atau semacam purifikasi kegurubesaran sebagai candradimuka pengembangan iptek dan sumber inspirasi pengembangan peradaban umat manusia.

Baca juga : Calon Guru Besar Terlibat Perjokian Karya Ilmiah

Baca juga : Tak Kenal Para Guru Besar

Pentingnya komunitas ilmu

Dalam UU Guru dan Dosen (UU No 24/2005) disebutkan bahwa guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi (Pasal 1).

Pasal Ketentuan Umum ini tampak bersifat reduktif dalam memaknai kegurubesaran hanya sebagai bagian dari jenjang jabatan dan ditunjukkan oleh aktivitas mengajar.

Namun, itu harus dibaca dalam kaitannya dengan pengartian dosen sebagai ”pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Dengan memahami sepenuhnya bahwa guru besar adalah (hanya dan harus) dosen pada jabatan fungsional tertinggi, maka identifikasi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan sungguh-sungguh menampilkan marwah yang berbeda dari jabatan ataupun profesi lain.

Hal itu lebih lanjut diperkuat Pasal 49 tentang kewenangan (membimbing calon doktor) dan kewajiban khusus ”menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat” (butir 1 dan 2) yang harus dipenuhi, termasuk untuk jadi profesor paripurna (butir 3 dan 4).

Dua kualifikasi kegurubesaran ini pada hakikatnya mengindikasikan adanya komunitas akademik dan/atau komunitas ilmu yang di dalamnya terdapat sejumlah orang, khususnya mahasiswa pascasarjana (magister dan doktor) yang berada di bawah bimbingan dan arahan seorang atau lebih guru besar.

Dalam komunitas akademik ini berlangsung ikhtiar menggali, mengembangkan, dan menyebarluaskan kebenaran-kebenaran ilmiah yang selanjutnya diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan dan harkat kemanusiaan.

Aktivitas-aktivitas penelitian, diskusi, dan perdebatan berlangsung secara intensif dan reguler. Perdebatan bisa mencakup aspek isu, topik atau bidang yang diteliti, metodologi dan teknik penelitian yang digunakan, konsep dan teori yang diuji dan dikembangkan, kesimpulan atau temuan yang didapatkan, sampai pada aspek etika penelitian (ethic clearance) hingga implikasi aplikasinya bagi industri atau masyarakat.

Forum ini tidak jarang berubah menjadi forum pengujian atau semacam mekanisme uji kompetensi yang dapat menentukan posisi seseorang dalam komunitas ilmu tersebut.

Patut segera disadari, keberadaan komunitas akademik dan komunitas ilmu memerlukan ekosistem yang mendukung.

Profesionalisme yang menandaskan rasa hormat akan perbedaan dan pertentangan menjadi prinsip penting lain yang mewarnai seluruh dinamika keilmuan. Tidak ada tendensi untuk meremehkan setiap aktivitas ilmiah, apalagi yang merendahkan pribadi anggota komunitas.

Patut segera disadari, keberadaan komunitas akademik dan komunitas ilmu memerlukan ekosistem yang mendukung. Hal yang paling mendasar adalah adanya mekanisme kerja dan tersedianya sumber daya yang mampu menjamin keberlangsungan dan produktivitas ilmiah dari komunitas.

Karena anggota komunitas akademik dan komunitas ilmu ini adalah para dosen dan ilmuwan, sudah seharusnya mereka telah memiliki jaminan ekonomi dan sosial yang layak. Tidak harus kaya karena sudah sejak awal harus disadari bahwa profesi sebagai dosen dan peneliti tidak akan menjadi kaya.

Meski demikian, untuk memastikan aktivitas ilmiah terus berjalan, diperlukan pembiayaan untuk melakukan penelitian di laboratorium, bengkel, studio, dan lapangan ataupun untuk menyelenggarakan atau mengikuti forum-forum ilmiah di dalam atau luar negeri.

Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari institusi perguruan tinggi sendiri atau hibah yang berasal dari pemerintah, lembaga donor, filantropi, atau dunia industri.

Di sinilah kehebatan seorang guru besar sering kali diukur dari kemampuannya mengakses hibah atau pendanaan. Hal itu memang akan mengindikasikan keluasan jejaring dan kerja samanya yang pastinya akan mencerminkan profesionalitas dan integritasnya. Dengan begitu, guru besar tampil menjadi sosok yang tidak saja mumpuni secara akademik dan sosial, tetapi juga dihormati dan disegani secara personal.

Legasi pewaris keilmuan

Kerja komunitas akademik dan komunitas ilmu tersebut menampilkan mekanisme yang jauh dari tuduhan perjokian.

Padanya terdapat pembagian kerja dan peran. Para dosen melakukan penelitian yang secara sah dan legitimate dapat melibatkan mahasiswa, misalnya untuk pengumpulan data. Dapat pula meminta bantuan pihak lain, seperti ahli teknologi informasi atau statistik, untuk kepentingan mengolah data.

Konsultasi dengan teman sejawat (peer group) dan di luar anggota komunitas akademik menjadi hal yang tidak hanya wajar, tetapi juga sangat perlu.

Tidak ketinggalan pula pentingnya peran pembaca draf ataupun penguji dan penyelaras bahasa (proof reader). Forum akademik berupa ”hari studi” diselenggarakan secara reguler dan berjenjang untuk mengukur progres atau mempresentasikan hasil final.

Selain bertujuan untuk memperoleh masukan dan koreksi untuk penyempurnaan, forum hari studi menjadi media pertanggungjawaban kompetensi dan etika akademik.

Publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah internasional yang terindeks Scopus menjadi nilai lebih walau kemudian dituntut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan riset.

Komunitas ini dapat berperan memberikan rekomendasi pengajuan jabatan guru besar anggota-anggotanya.

Hal ini bukan semata-mata mematuhi imbauan atau regulasi pemerintah dan menjadi syarat guru besar, melainkan juga sebagai langkah maju memasuki komunitas akademik dan komunitas ilmu pada tingkat internasional.

Guru besar yang lahir dari komunitas akademik dan komunitas ilmu, dengan demikian, adalah hasil pekerjaan kolektif, institusional, dan absah.

Yang justru patut diragukan adalah yang lahir secara ujug-ujug, main sendiri, yang tidak dikenal dalam komunitas akademik dan komunitas ilmunya, dan yang karya akademiknya tidak ada atau masih sangat minim.

Keberadaan komunitas akademik dan komunitas ilmu ini sebenarnya telah banyak terbentuk dalam asosiasi atau perkumpulan.

Jenisnya beragam, mulai dari asosiasi penyelenggara program studi, seperti Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (Aptari) untuk arsitektur atau Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) untuk hubungan internasional, sampai asosiasi dosen dan peneliti (sub)-bidang keilmuan tertentu, seperti bidang studi transportasi dan hukum tata negara.

Mereka umumnya saling mengenal anggotanya, baik secara institusional (program studi/ prodi) maupun secara personal. Komunitas semacam ini membuka ruang-ruang interaksi akademik yang lebih luas, lintas prodi, dan lintas institusi perguruan tinggi yang sejalan dengan semangat Kampus Merdeka. Komunitas ini dapat berperan memberikan rekomendasi pengajuan jabatan guru besar anggota-anggotanya.

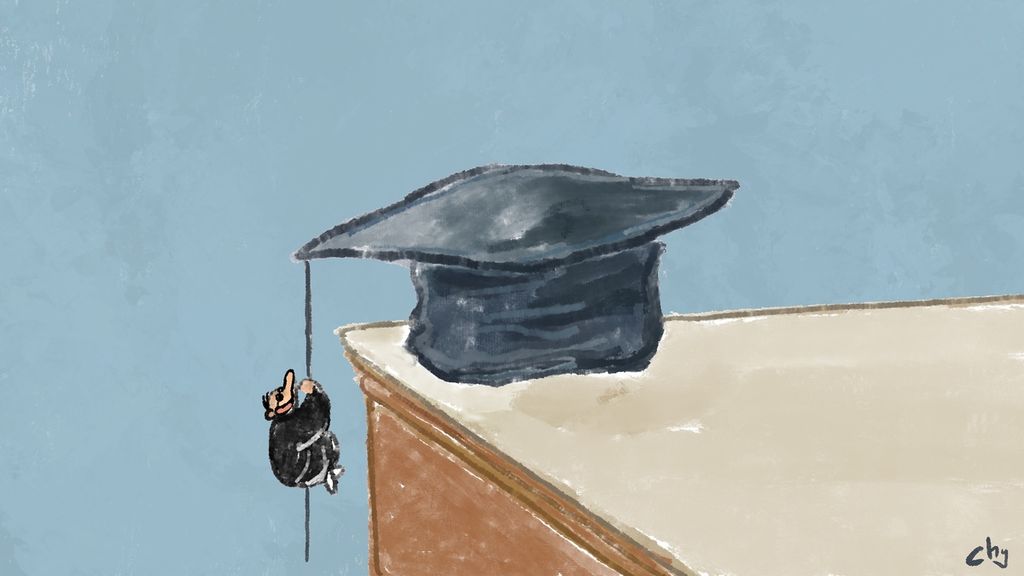

Ilustrasi

Komunitas akademik semacam itu pula yang menjadi embrio lahirnya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang melakukan asesmen atas mutu penyelenggaraan dan pengelolaan program-program studi.

Karakter kelembagaan dari komunitas akademik dan komunitas ilmu ini tetaplah bersifat kolegial sekaligus profesional dan harus dicegah agar tidak menjadi ”superbody” melebihi otoritas pemerintahan.

Hendaknya di dalamnya setiap anggota menemukan tempat yang nyaman untuk produktif dan menapaki jenjang jabatan fungsional hingga menjadi guru besar. Di sini pulalah para guru besar mampu melahirkan pewaris-pewaris yang akan meneruskan dan mengembangkan keilmuan.

Inisiatif dan program percepatan guru besar, baik oleh pemerintah maupun perguruan tinggi, seyogianya ditujukan untuk membangun dan mengembangkan komunitas ilmu semacam itu yang akan menghasilkan guru besar-guru besar, yang juga dinamai Mahaguru itu, yang hebat. Sebab, akan semakin menyesakkan jika ada guru besar tanpa pewaris ilmu.

Mangadar SitumorangRektor Universitas Katolik Parahyangan

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F05%2F19%2F7d2e5a97-362a-4bdb-9b5d-970083af139a_jpg.jpg)

Mangadar Situmorang.