Rekonstruksi Arsitektur Kesehatan Pasca Pandemi

Kita perlu merekonstruksi arsitektur kesehatan nasional. Rencana penyusunan UU Kesehatan "omnibus" dapat menjadi pencetus rekonstruksi arsitektur kesehatan kita, namun juga bumerang jika tidak dirancang dengan matang.

.

Kita menempati bumi yang tidak pernah benar-benar aman. Dalam satu dekade terakhir, para pemimpin dunia rutin menyelenggarakan konferensi Global Health Security untuk memastikan kemanan kesehatan global, termasuk menangani sebaran penyakit infeksi. Sebelum pandemi, rerata indeks keamanan kesehatan global (Global Health Index) hanya 40,2 dari 100, menunjukkan betapa ringkihnya sistem keamanan global yang ada.

Dalam konstruksi keamanan kesehatan global, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan sistem kesehatan negara sendiri karena keterhubungan kita dengan situasi global. Amerika, Inggris, dan Belanda dengan indeks tertinggi di tahun 2019 pun justru termasuk negara paling menderita di tahun pertama pandemi Cvid-19.

Kita memahami pentingnya sistem kesehatan yang kuat sejak 1982—hanya berselang empat tahun dari Deklarasi Alma Ata 1978 yang menegaskan pentingnya sistem kesehatan nasional dan layanan kesehatan primer. Sistem itu berevolusi sejalan perkembangan zaman. Namun, 40 tahun setelah itu, kita menyadari bahwa sistem yang tertulis dalam regulasi itu tidak sepenuhnya berjalan mulus.

Baca juga: Sistem Kesehatan, Fitur Penyangga Turbulensi

Pijakan yang sama

Setelah pandemi, kita perlu merekonstruksi arsitektur kesehatan nasional. Rancangan UU Kesehatan yang digadang-gadang menjadi sebuah omnibus ternyata masih jauh dari bayangan arsitektur yang lengkap. Ia masih sekadar gabungan dan tempelan dari beberapa UU sebelumnya dan tidak mewujud sebagai sebuah bangunan yang utuh. Terlebih ketika beberapa organisasi profesi, terutama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyuarakan keberatannya yang berkaitan dengan pengelolaan izin praktik klinis.

Meski beranjak pada masa yang sama, post (pasca) pandemi, kita tidak bergerak dari pijakan yang sama. Pandemi Covid-19 sebenarnya membuka mata kita tentang dua hal utama, yaitu sistem informasi dan pengelolaan (governance).

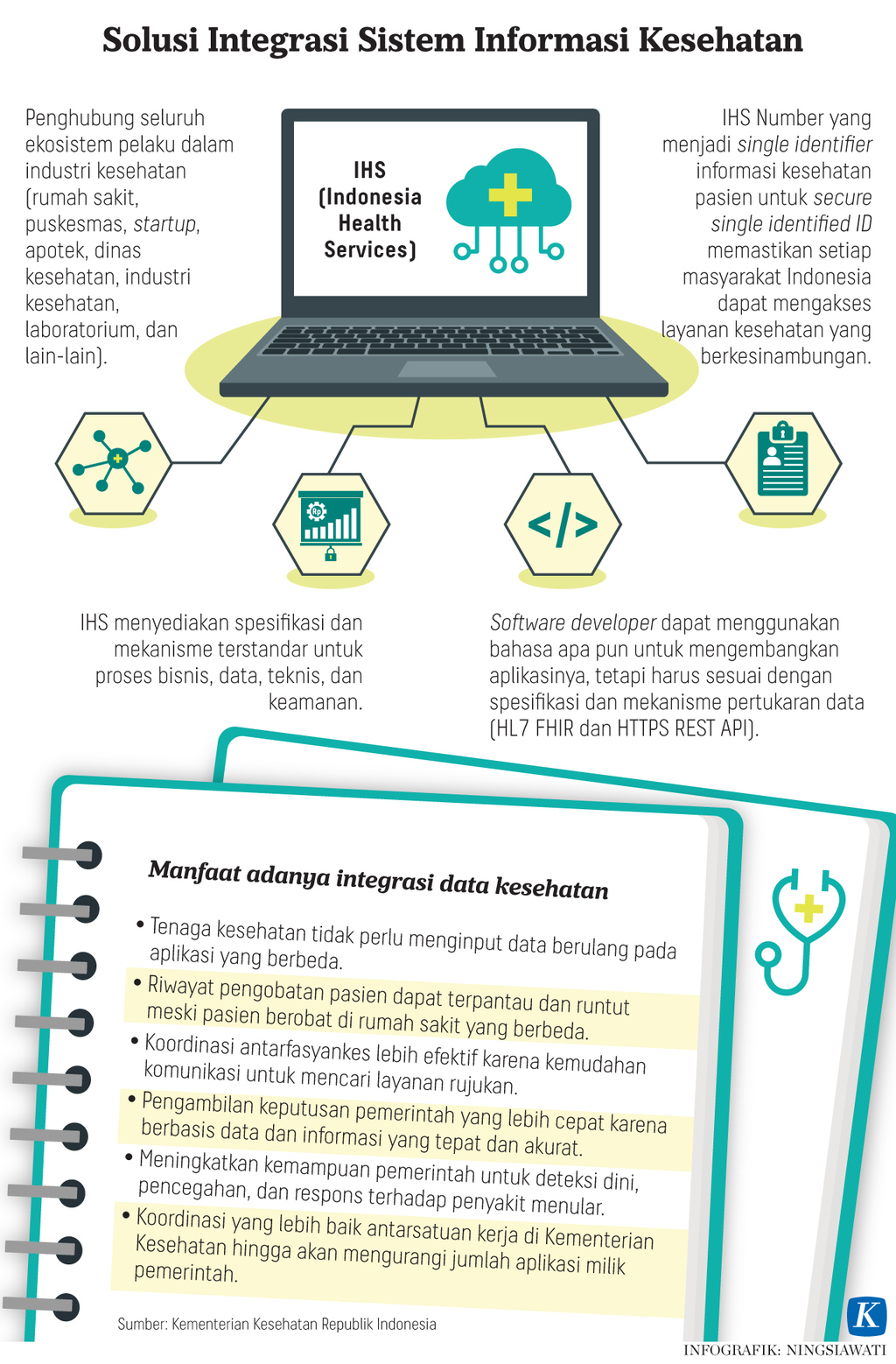

Pertama, kita membutuhkan pengelolaan informasi kesehatan yang andal. Tanpa data, kita buta. Data yang invalid hanya mengarahkan ketersesatan. Kita belum beranjak dari pondasi pemahaman tentang data sebagai alat penentu kebijakan (decision making). Ia baru sekadar alat pelaporan, pertanggungjawaban, dan mekanisme validasi pembayaran.

Platform SatuSehat barangkali adalah sebuah terobosan penting, tetapi masih rawan salah arah. Gagasan untuk mengubah PeduliLindungi—super-app yang merangkum data personal sepanjang pandemi—menjadi citizen health app berpotensi berujung kepada sekadar digitalisasi data personal dan tidak memberi nilai tambah epidemiologis dan pennyelenggaraan sistem kesehatan.

Data epidemiologi, di dalam atau di luar masa wabah, membutuhkan kunci yang sama: nomor induk penduduk—yang seringkali terabaikan. Kecanggihan digital bermakna terbatas jika prasyarat utama interkoneksi sistem data masih berantakan. Arsitektur ini tidak hanya membutuhkan para ahli digital, tetapi juga para epidemiolog dan penentu kebijakan untuk menguji seberapa cergas sistem informasi itu mampu menyediakan informasi akurat untuk memutuskan kebijakan dan strategi kesehatan.

Data epidemiologi, di dalam atau di luar masa wabah, membutuhkan kunci yang sama: nomor induk penduduk—yang seringkali terabaikan.

Kedua, pengelolaan, organisasi, dan koordinasi dalam sistem kesehatan yang kokoh sekaligus fleksibel. Sejak reformasi, sistem kesehatan kita ikut berevolusi bersama arus desentralisasi. Desentralisasi adalah terma mulia dalam perspektif demokrasi pasca kungkungan sentralisasi berdekade lalu. Namun, desentralisasi mensyaratkan kapasitas sumberdaya yang kuat dan transparansi, termasuk fiskal dan anggaran.

Undang-Undang Kesehatan 2009 memang mensyaratkan 10 persen anggaran daerah dialokasikan untuk kesehatan. Namun, dalam perspektif desentralisasi kesehatan, proporsi itu juga harus dilihat dari seberapa besar ia dibandingkan dengan kucuran dana dari pusat. Nyatanya, kita tidak dapat menafikan kebergantungan terhadap fiskal pusat.

Interkoneksi

Kita memerlukan solusi terobosan untuk ini. Titik temu yang memungkinkan desentralisasi bergerak fleksibel: memiliki ruang gerak kebijakan yang lebar tetapi didukung oleh sumberdaya yang memadai. Kita memerlukan pemetaan yang jelas untuk memastikan semua daerah berkembang ke arah yang sama. Seperti halnya arsitektur global yang dijelaskan di awal, Amerika, Cina, atau Eropa terkoneksi dengan dunia luar yang membuat mereka tetap was-was, bahkan jikapun mereka menyetok vaksin lima kali lipat jumlah penduduknya.

Dalam globalisasi dan perpindahan manusia yang cepat, kita berada dalam ruang yang saling terkoneksi. Apalagi, sebaran penyakit tidak mengenal batas wilayah. Dengan banyaknya wilayah satelit yang beraglomerasi—semacam Jabodetabek, kita membutuhkan fleksibilitas yang tinggi. Begitu pun pada skala yang lebih kecil antar kabupaten. Kita perlu menyepakati kerangka yang memungkinkan sistem mengakomodasi perpindahan sumberdaya kesehatan dari satu autoritas wilayah tertentu ke wilayah lain, termasuk fleksibilitas sistem rujukan pasien antar wilayah.

Baca juga: Rapor Kesehatan Nasional Kita

Arsitektur kesehatan nasional, dengan begitu, bukan persoalan kementerian kesehatan belaka. Ia adalah juga tugas kementerian dalam negeri untuk menyempurnakan administrasi kependudukan dan pengelolaan wilayah daerah. Ia juga menjadi tugas kementerian pertanian dan kementerian lingkungan—yang interkoneksi antara kesehatan manusia dan hewan, serta lingkungan ditegaskan oleh meruyaknya infeksi Covid-19.

Pandemi Covid-19 bukan kali pertama peristiwa lompatan virus dari hewan ke manusia. Kita sebelumnya telah mengenal flu burung, flu babi, dan ebola—terlepas dari tepat atau tidaknya pengistilahan tersebut. Kita mengambinghitamkan kelelawar sebagai reservoir virus yang melompat ke hewan ternak dan manusia. Namun, bukan itu persoalan utamanya.

Sebuah sistem kesehatan yang resilien harus mampu menyalakan peringatan sedini mungkin. Pertama, lompatan virus antar spesies mengindikasikan perubahan interaksi akibat tercerabutnya habitat hewan liar. Kita merusak habitat mereka dengan menebang hutan, membuka lahan, membangun jalan, atau mendirikan pabrik hingga ke pelosok hutan paling dalam. Kita telah memaksa perubahan terhadap 75 persen lingkungan di darat hingga alam mengalami degradasi signifikan ke level terparah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Arsitektur kesehatan yang baru harus memasukkan variabel kesehatan lebih dari sekadar slogan “pembangunan berwawasan kesehatan“ tanpa makna.

Arsitektur kesehatan yang baru harus memasukkan variabel kesehatan lebih dari sekadar slogan “pembangunan berwawasan kesehatan“ tanpa makna. Autoritas kesehatan semestinya juga diberi wewenang untuk mengajukan keberatan terhadap investasi dan pembangunan yang merusak lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan di masa depan.

Kedua, interkoneksi antara kementerian pertanian dan kesehatan yang harus sebangun sejalan. Sistem surveilans terintegrasi harus memungkinkan deteksi dini ancaman penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya, dan melakukan intervensi untuk mencegah penyebaran dan amplifikasinya. One Health, sebuah pendekatan integratif terpadu untuk menyeimbangkan dan mengoptimasi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, memungkinkan kita untuk bergerak ke sana, tetapi dengan langkah dan pijakan yang tepat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) ketika meluncurkan Platfom SatuSehat Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (26/7/2022). Platform ini untuk mengintegrasikan data kesehatan nasional.

Transparansi

Kita berlega hati dengan meredanya pandemi Covid-19 dalam setahun terakhir. Namun, dunia kita masih rentan terhadap ancaman penyakit infeksi lain yang keparahannya dapat setara SARS, atau bahkan melebihi SARS. Arsitektur kesehatan kita harus dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk tersebut.

Rencana penyusunan UU Kesehatan omnibus dapat menjadi pencetus rekonstruksi arsitektur kesehatan kita, namun juga bumerang jika tidak dirancang dengan matang. Diskursus yang terjadi belakangan lebih banyak berkutat pada izin praktik dan wewenang organisasi profesi—hanya satu dari enam blok sistem kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), atau tujuh subsistem kesehatan nasional. Tanpa menafikan pentingnya hal tersebut dibahas, kita perlu melihat UU Kesehatan dalam lanskap yang utuh dengan mendedahkan satu per satu indikator tujuan sistem kesehatan yang semula hanya disebut secara normatif sebagai terwujudnya “derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.“

Baca juga: Kontroversi RUU Kesehatan

Presiden dan DPR memang menargetkan RUU ini disahkan sebagai produk legislasi terobosan sebelum pergantian kekuasaan. Sayangnya, penyusunannya tidak, atau belum, diselenggarakan secara transparan. Hingga kini, tidak ada naskah akademis yang dapat diakses publik. Alasan bahwa pembahasan yang melibatkan banyak pihak akan memperlambat penyusunan tentu saja tidak masuk akal.

Penyusunan UU yang cepat namun tidak transparan hanya akan membebani masa depan kesehatan Indonesia, sekaligus legacy buruk bagi Presiden dan DPR. Ia hanya akan indah dicatat sebagai produk omnibus yang megah di atas kertas, pelajaran di kelas, dan tulisan di modul dan buku teks, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi titik pijak mewujudkan masyarakat sehat.

Ahmad Fuady, Pengajar dan Peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Ahmad Fuady