Kritik dan Indeks Demokrasi

Pada akhirnya kita juga harus kritis bahwa kritik bukan tanpa batas. Seperti pendapat Hargens, kritik harus masuk akal, disertai data valid dan motif moral agar tidak menjelma jadi penaklukan sosial berbasis kebencian.

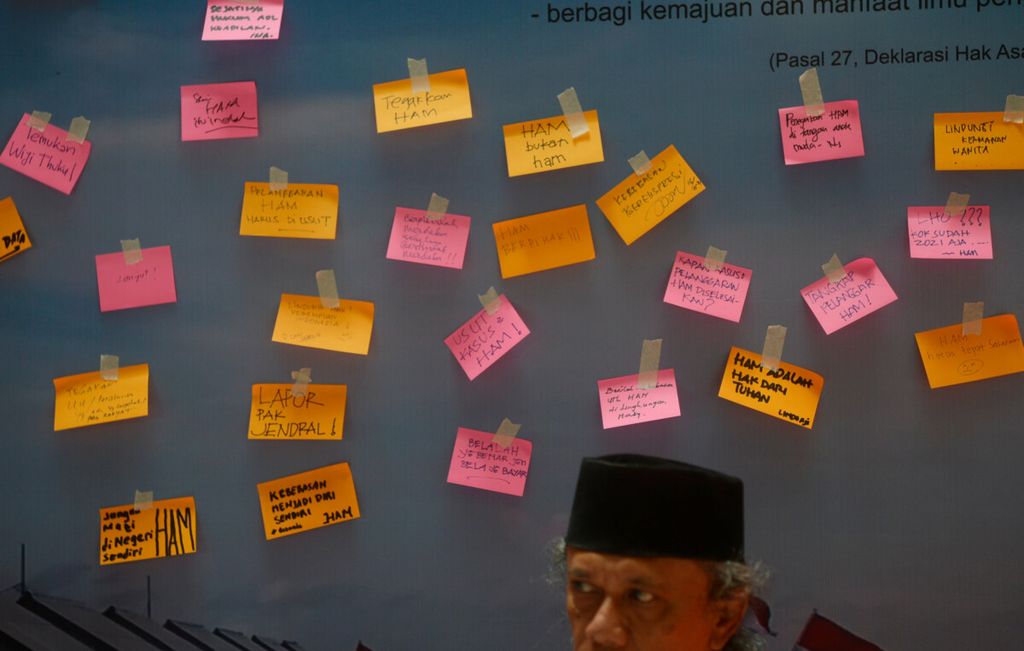

Tempelan kertas yang berisi harapan, kritik, dan pesan tentang pemenuhan hak asasi manusia dalam Festival HAM 2021 di Mal Paragon, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021). Banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas diselesaikan dari persoalan agama, hukum, hingga politik.

Menarik sekali, beberapa saat lalu harian Kompas membahas masalah kritik melalui berbagai sudut pandang. Namun, menurut saya, tulisan Boni Hargens, ”Kritik dan Ruang Publik” (Kompas, 4/11/2021), sangat tajam sekaligus mencerahkan.

Menurut Hargens, ruang publik harus terbuka untuk beragam diskursus dan kritik sembari mengedepankan akal sehat, data valid, dan motif moral. Semua sepakat bahwa kritik adalah dimensi fundamental bangunan demokrasi dan kritik rakyat adalah esensi demokrasi.

Alissa Wahid dalam ”Udararasa” (Kompas, 7/11/2021) menyatakan bahwa kualitas demokrasi Indonesia dalam indeks demokrasi 2020 menurun. The Economist Intelegence Unit menempatkan Indonesia dari posisi ke-85 (2019) menjadi posisi ke-102, terendah sejak 14 tahun terakhir. Ini akibat dari skor yang rendah dalam budaya politik dan kebebasan sipil.

Contoh yang lebih spesifik dari skor rendah itu adalah pemerintah yang dianggap ”baper” dan kemudian menindak para pengkritik. Ini tak lepas dari pandangan saat ini bahwa kita hidup di zaman ketersinggungan (culture offendedness) dan di zaman ofensif (age of offence).

Pertanyaannya, apakah benar pemerintah antikritik? Kritik macam apa yang disampaikan? Zainoel B Biran dalam rubrik ini (Kompas, 8/11/2021) menulis, saat ini kita menemukan bahwa yang dimaksud demokrasi itu artinya menjadi kebebasan berpendapat dan mengekspresikan sebebas-bebasnya.

Apakah artinya orang boleh mencela siapa saja, semaunya, tanpa mempertanggungjawabkan?

Zainoel mengingatkan, tak ada nilai-nilai lain yang kita hargai sebagai Pancasila. Ia mengajak orang menjaga kesantunan karena kecenderungannya adalah laku yang semaunya ketika ditertibkan dianggap ”membungkam hak bersuara”, ”antidemokrasi”, bahkan ”kriminalisasi”.

Sementara di sisi lain, merespons masalah ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik.

Pada akhirnya kita juga harus kritis bahwa kritik bukan tanpa batas. Seperti pendapat Hargens, kritik harus masuk akal, disertai data valid dan motif moral agar tidak menjelma jadi penaklukan sosial berbasis kebencian.

Mari kita lebih bijak dalam menyampaikan kritik. Utamakan kepentingan kemajuan bangsa dan negara.

Bharoto

Jalan Kelud Timur I, Semarang

Edukasi Etika-Moral

Saat ini, bangsa Indonesia tampaknya sedang mengalami degradasi etika moral. Hal ini berdasarkan berita yang mengabarkan bagaimana tingkat sopan santun bertutur, berkomentar, dan cara mengkritik yang cukup brutal dan anarkistis, baik di dunia nyata maupun media sosial.

Kerap gagasan atau kritik disampaikan dengan penuh amarah, tidak berdasarkan fakta, subyektif, bahkan semata-mata untuk mengelabui banyak orang. Yang memprihatinkan, sepertinya yang bersangkutan bangga jika viral.

Padahal, cara-cara demikian hanya akan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Miris sekali!

Saya pikir, situasi demikian tidak boleh didiamkan. Setiap orang, terutama penjaga garis etika dan moral, harus jadi garda terdepan menyampaikan edukasi dan implementasi nilai moral. Harapannya, tidak sekadar sopan santun dalam berbicara dan bertindak, tetapi membangun konsep umum tentang yang baik dan benar.

Pembinaan demikian berlangsung dalam dua tahap, yakni tahap awal dan tahap lanjutan. Pada tahap awal, orangtua, keluarga, dan guru menjadi garda terdepan dan bekerja dengan sungguh-sungguh mengedukasi anak.

Saat dewasa dalam lingkungan yang lebih luas, anak bisa mengkritisi situasi secara etika-moral, sekaligus menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai etika-moral ke sekelilingnya. Tugas penting ini perlu dukungan kita.

Agustian Ganda Putra Sihombing OFM Cap

Anggota Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC), Kapusin Medan

Jalan Bebas Hambatan

Jalan bebas hambatan atau lebih sering disebut jalan tol dibangun untuk mempermudah mobilisasi manusia dan memperlancar arus logistik. Semakin banyak jalan bebas hambatan, laju ekonomi diharapkan semakin pesat.

Kenyataannya, sebagian ruas jalan bebas hambatan belum dimanfaatkan maksimal. Misalnya, jalan tol Trans-Jawa. Setelah ruas Jakarta-Cikampek, jalan bebas hambatan relatif sepi. Truk pengangkut logistik ataupun bus penumpang antarkota dan provinsi tidak banyak terlihat.

Beberapa ruas jalan bebas hambatan lain juga sama situasinya. Apakah karena pandemi atau tarif jalan bebas hambatan terlalu mahal, perlu kajian mendalam.

Tentunya, pemanfaatan jalan bebas hambatan diharapkan benar-benar sesuai tujuan menopang laju ekonomi.

Sebaliknya, di jalan bebas hambatan di Jakarta, baik ruas lingkar dalam maupun lingkar luar, justru terjadi kemacetan hampir setiap hari.

Ada satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan, yaitu kualitas dan keamanan jalan bebas hambatan yang ada di Indonesia.

Tidak seluruh jalan bebas hambatan dalam kondisi mulus, aman, dan nyaman. Sebagian jalan mudah rusak dan diperbaiki secara tambal sulam. Padahal, pembangunan jalan bebas hambatan sudah ada acuan teknisnya.

Kita perlu belajar dari jalan bebas hambatan Jagorawi tahap I. Ruas jalan sepanjang 46 km itu dibangun kontraktor Hyundai Construction Co dari Korea Selatan tahun 1973, diresmikan pada 9 Maret 1978. Kualitas jalan berbiaya Rp 350 juta/km (nilai tukar rupiah saat itu) sampai saat ini masih sangat baik.

Keamanan berkendara di jalan bebas hambatan harus mendapat perhatian serius pihak pengelola. Jalan tidak mulus jadi salah satu penyebab kecelakaan, selain pengendara yang melaju jauh di atas batas kecepatan maksimum.

Jalan bebas hambatan harus bisa dinikmati pengendara yang sudah membayar mahal, dengan nyaman, aman, dan selamat sampai ke tujuan.

Samesto Nitisastro

Praktisi SDM, Pesona Khayangan, Depok 16411

Sayap Indonesia

Presiden Joko Widodo mengakhiri lawatan kerja ke luar negerinya selama tujuh hari pada Kamis, 4 November 2021. Presiden Jokowi dan rombongan bertolak dari Bandara Internasional Al Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia berkode GIA-1 pukul 21.35 waktu setempat atau Jumat, 5 November 2021 pukul 00.35 WIB.

Tajuk Rencana Kompas ”Menyehatkan Sayap Indonesia” (Selasa, 2/11/2021) menyorot kondisi berat maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia—juga dialami banyak maskapai dunia. Utang Garuda sekitar Rp 70 triliun. Meski demikian, ada sinyal pemerintah akan menyelamatkan maskapai itu.

Sebelumnya, Kompas menurunkan artikel ”Sinyal Diam Jokowi Selamatkan Garuda” (Senin, 1/11/2021). Tulisan itu menyebut, Garuda Indonesia tidak terpisah dari upaya AURI (sekarang TNI AU) merintis bisnis penerbangan sipil dengan Indonesian Airways.

Kisah Indonesian Airways ada di buku karya JMV Soeparno dan Dudi Sudibyo, Dari Blitar ke Kelas Dunia: Wiweko Soepono Membangun Penerbangan Indonesia (editor RB Sugiantoro, Ninok Leksono, Eduard Lukman, 2002).

Indonesian Airways didirikan untuk mendayagunakan pesawat Dakota RI-001 Seulawah yang terdampar di Burma (Myanmar) setelah Belanda menyerang Yogyakarta, 19 Desember 1948.

Seulawah disewa Pemerintah Burma. Hasilnya, antara lain untuk dana perwakilan RI di India dan Burma, membayar pendidikan penerbang kita di India. Indonesian Airways juga menembus blokade Belanda, mengirim senjata, amunisi, dan alat komunikasi dari Burma ke Aceh.

Kata Buya Syafii Maarif, kelahiran Garuda Indonesia ”senapas dengan napas Republik kita” dalam ”Mentereng di Luar, Remuk di Dalam” (Kompas, 10/11/2021). Embrionya dari Seulawah kontribusi rakyat Aceh.

Indonesia membutuhkan Garuda Indonesia sebagai sayap negeri kepulauan yang luas ini. Kendati berat, maskapai penerbangan nasional itu harus diselamatkan.

Sejarah menunjukkan, Garuda Indonesia bukan sekadar maskapai penerbangan komersial dan flag carrier, melainkan juga alat perjuangan.

Eduard Lukman

Jalan Warga RT 014 RW 003, Pejaten Barat, Jakarta 12510

Kerja dari Rumah

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2F9be27ebe-c3fc-4327-9850-7d0529bef683_jpg.jpg)

Petugas keamanan berjaga di sebuah bank di kompleks rukan di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (12/8/2021).

Seorang pemuda, anak seorang kenalan, ingin berbincang tentang pengalamannya bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Sebagai orang yang biasa aktif dan sibuk, ia kini tertekan karena pola kerja WFH. Atasannya sering meminta ia menyelesaikan pekerjaan di rumah tanpa kenal waktu. Bahkan di waktu tidur malam hari. Rupanya dia sangat diandalkan oleh atasannya, seorang direktur; bahkan lebih dari atasan langsungnya.

Timbul keinginan untuk mengundurkan diri, apalagi teman kerjanya juga banyak yang mengundurkan diri.

Ia sebenarnya menyukai pekerjaannya. Namun, tak ada waktu yang tetap untuk bekerja dan harus selalu siap, membuat ia ”lelah” dan kehilangan motivasi. ”Saya burn out,” katanya.

Sebagai pekerja yang andal, ia yakin dan optimistis akan mendapat pekerjaan baru sehingga pada akhirnya ia memutuskan mundur.

Sayang, kenyataan tak semudah yang ia bayangkan. Ia berusaha mencari pekerjaan baru, tetapi hal itu tidak mudah karena pandemi. Banyak perusahaan sedang susah sehingga tidak menerima karyawan baru. Untung istrinya masih bekerja.

Pikirannya ”buntu”, padahal dia cerdas, berpikiran terbuka, dan berperangai baik. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, tetapi tidak ingin orangtuanya terus bertanya, ”Kapan dapat pekerjaan?”

Ia makin tertekan. Itu sebabnya, ia butuh orang lain mendengarkan keluh kesahnya, syukur-syukur memberi jalan keluar.

Apa yang dijalaninya selama ini ternyata membuat ia kurang memperhatikan kekuatan dan keterbatasan dirinya. Tertutup oleh rasa percaya diri dan keasyikan dalam bekerja.

Terkesan ia seorang yang senang sibuk, termasuk dalam membangun relasi, menjalani hidup teratur dan dapat diprediksi. Apalagi jika ia bisa menentukan sendiri. Kini, dengan WFH, ia tidak bisa mendapatkan itu semua. Secara psikologis, logis jika hal ini kemudian mengganggu dan membuatnya burn out.

Bagi semua orang muda yang kesulitan menjalani hidup saat pandemi ini, jangan ragu mencari kenalan atau teman yang dapat diajak berbincang tentang ”tekanan” yang dirasakan. Jangan kalah melawan pandemi Covid-19!

Zainoel B Biran

Pengamat Sosial, Ciputat Timur, Tangerang Selatan