Ancaman Liberalisasi Pangan

Banyak pengamat mengkritik kebijakan pangan, Pemerintah Indonesia lebih liberal dibandingkan negara nenek moyangnya paham liberal. Saatnya kita berorientasi pada kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bangsa.

Nuansa liberalisasi pangan terlihat begitu jelas dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Premis itu tergambar dari pasal-pasal UU Cipta Kerja yang telah mengeliminasi banyak pasal perlindungan terhadap petani/nelayan yang selama ini tercantum dalam UU sektor pangan, perikanan, serta pertanian secara umum.

Khususnya dalam hal kebijakan importasi pangan, di mana impor pangan tidak lagi mensyaratkan kecukupan stok dan produksi dalam negeri yang selama ini selalu dijadikan pertimbangan utama.

Pasal-pasal yang selama ini memayungi dan melindungi petani/nelayan tereliminasi dari UU Cipta Kerja. Seperti pasal-pasal yang tercantum dalam UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, dan lain sebagainya.

Semua UU itu secara tegas mensyaratkan kecukupan stok dan produksi dalam negeri sebagai pertimbangan dalam kebijakan impor pangan.

Namun, UU Cipta Kerja telah mengubah pasal-pasal perlindungan petani/nelayan terkait masalah impor pangan. Pasal-pasal perlindungan petani/nelayan yang tertuang dalam UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang tereliminasi dalam UU Cipta Kerja antara lain Pasal 15 (1) “Pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan”.

Namun, UU Cipta Kerja telah mengubah pasal-pasal perlindungan petani/nelayan terkait masalah impor pangan.

Kemudian Pasal 36 (1) “Impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri”. Serta Pasal 36 (2) “Impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi”.

Ketentuan-ketentuan pembatasan impor pangan yang tertuang dalam UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura juga banyak yang tereliminasi dalam UU Cipta Kerja. Di antaranya Pasal 30 (1) UU No 19 Tahun 2013: “Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pemerintah”.

Pasal 88 (b) UU No 13 Tahun 2010: ”Impor produk hortikultura wajib memerhatikan aspek ketersediaan produk hortikultura dalam negeri”.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F524133_getattachment446c937d-7ad0-4f00-b53f-7d913b3ad25a515517.jpg)

Pekerja mengupas bawang putih impor di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (27/3/2020). Secara nasional, menurut data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga rata-rata bawang putih Rp. 35.700 per kilogram. Sebagian besar kebutuhan bawang putih di dalam negeri dipenuhi melalui impor.

Produk hukum turunan

Penulis bisa membayangkan, UU Cipta Kerja sudah menjadi ketentuan hukum yang mengikat, sementara banyak pasal perlindungan petani/nelayan dihapus. Ketika pasal-pasal perlindungan petani/nelayan masih memayungi mereka saja nasib mereka masih tidak menentu, apalagi jika pasal-pasal perlindungan tersebut dieliminasi dari UU Cipta Kerja.

Oleh karena itu, produk hukum turunan dari UU Cipta Kerja yang terkait permasalahan ini harus benar-benar dikawal agar tak membuat kehidupan petani kian sengsara.

Tahun ini merupakan tahun paling memilukan bagi para petani sayuran dan hortikultura di Tanah Air. Harga berbagai komoditas sayuran produksi petani terpuruk. Saat panen raya beberapa waktu lalu, kubis produksi petani di sentra produksi sayuran, misalnya di Desa Rembul dan Tuwel Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, hanya dihargai Rp 200-Rp 300 per kilogram, cabai rawit Rp 3.000, cabai merah Rp 4.000.

Banyak petani yang membiarkan kubis, cabai rawit, cabai merah, membusuk di lahan, karena harga jualnya tak sebanding dengan ongkos petik.

Terkait komoditas bawang putih, selama ini alasan utama mengapa konsumen kurang menyukai bawang putih produksi para petani di Desa Tuwel, meski aromanya lebih unggul dibanding bawang impor, adalah karena umbinya kecil-kecil. Kerja sama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, Bank Indonesia, serta Institut Pertanian Bogor (IPB), berhasil menjawab permasalahan itu.

Tahun ini merupakan tahun paling memilukan bagi para petani sayuran dan hortikultura di Tanah Air.

Penerapan teknologi double chromosome yang diinovasikan IPB berhasil meningkatkan produktivitas bawang putih serta performa umbi yang tak kalah besar dibanding bawang impor sejenis.

Peningkatan produktivitas dan produksi, serta perbaikan performa bawang putih yang telah diupayakan dengan susah payah tersebut menuai kondisi paradoks. Upaya itu terbentur kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak propetani.

Kuota impor bawang putih yang ditetapkan nyaris tidak mempertimbangkan ketersediaan bawang putih produksi dalam negeri. Ditambah lagi, begitu mudahnya pemerintah menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Fakta-fakta seperti itu mengemuka pada saat rapat koordinasi tentang pengembangan bawang putih yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian RI di Kantor Bank Indonesia Tegal akhir Agustus 2020 lalu. Saat itu yang terjadi di lapangan, terdapat ratusan ton bawang putih produksi petani di sentra produksi Eks Wilayah Karesidenan Pekalongan menumpuk di gudang-gudang, tak bisa disalurkan.

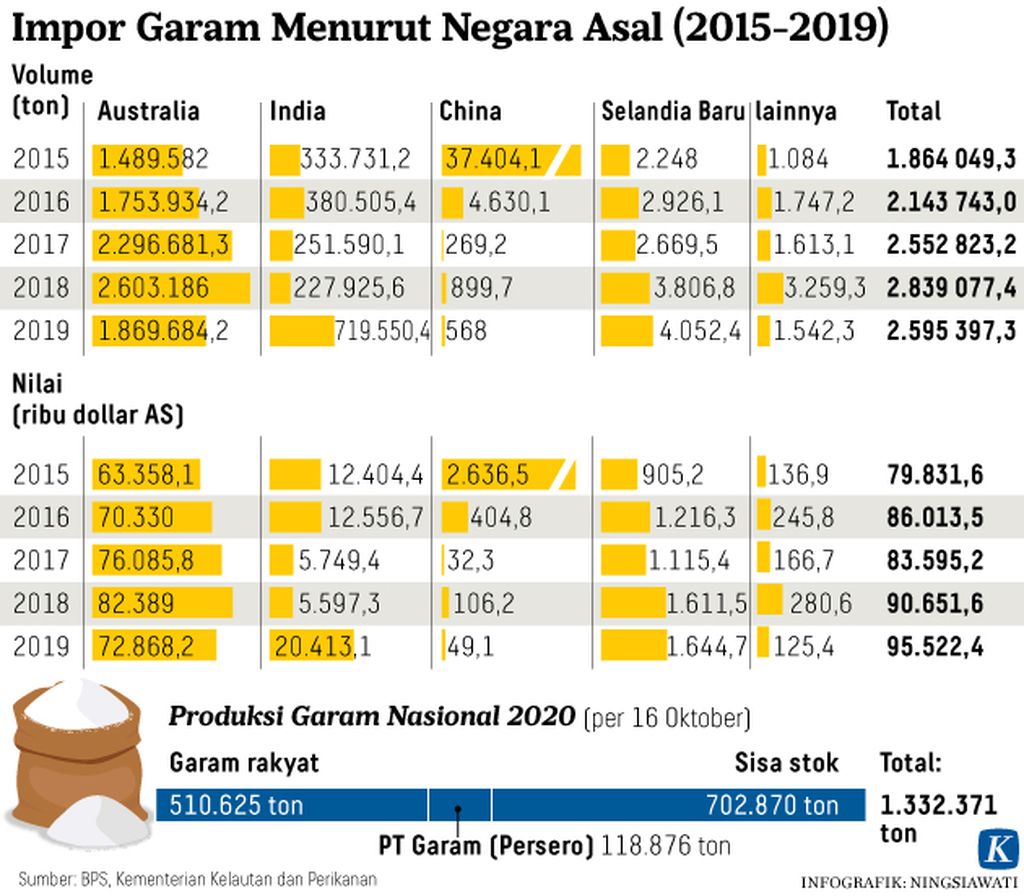

Komoditas garam nasibnya tak jauh beda. Pasal 12 (f) dari UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, menegaskan bahwa “Strategi perlindungan antara lain dilakukan melalui pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman”.

Tingginya kuota impor garam yang dikeluarkan pemerintah menyebabkan penyerapan garam produksi petambak sangat rendah. Garam rakyat menumpuk di gudang-gudang karena tak laku dijual.

Tahun 2019 lalu boleh jadi merupakan tahun paling kelam bagi para petambak garam Tanah Air. Di tengah melimpahnya produksi karena cuaca sangat mendukung, harga jualnya terpuruk hingga titik terendah. Satu kilogram hanya dihargai Rp 300-Rp 500. Penyebab utama terpuruknya harga garam rakyat adalah karena maraknya garam impor yang bocor dan merembes ke pasar lokal (Kompas, 5/7/2019).

Lebih liberal

Sektor pertanian dan pangan telah berkali-kali menunjukkan perannya sebagai penyelamat krisis yang mendera bangsa ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada saat krisis akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 minus 5,32 persen.

Tahun 2019 lalu boleh jadi merupakan tahun paling kelam bagi para petambak garam Tanah Air.

Namun, sektor pertanian menjadi penyelamat karena justru mengalami pertumbuhan tertinggi pada kuartal II tahun 2020 sebesar 16,24 persen. Bahkan menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif dari lima penyangga utama Produk Domestik Bruto (PDB).

Oleh karena itu, sudah selayaknya para penentu kebijakan di negeri ini membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan negeri ini. Bukan justru membuat kebijakan melalui regulasi-regulasi yang memperlemah ketahanan pangan bangsa sebagaimana tergambar dalam UU Cipta Kerja, khususnya terkait kebijakan impor pangan.

Pengalaman empiris di masa lalu menunjukkan bahwa kebijakan impor pangan lebih kental dengan aktivitas perburuan rente (rent seeking activities). Buntutnya kita menyaksikan banyak sekali permasalahan dan kasus hukum yang timbul terkait aktivitas importasi pangan. Kasusnya bahkan sampai berjilid-jilid, mulai dari kasus impor beras, gula, hingga daging sapi.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2Fd6f9ad8d-5436-4a08-856d-44c2ae247c30_jpg.jpg)

Carka (40), petani garam, menyiapkan lahan untuk memproduksi garam di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/6/2020). Harga garam di tingkat petani menyentuh Rp 250 per kilogram. Padahal, harga normalnya, lebih dari RP 500 per kilogram. Petani berharap, pemerintah tidak mengimpor garam karena dapat memperburuk harga garam di tingkat petani.

Selama ini banyak pengamat mengkritik bahwa dalam hal kebijakan pangan, Pemerintah Indonesia lebih liberal dibanding negara nenek moyangnya paham liberal. Ke depan kita berharap tidak ada lagi penentu kebijakan yang terjangkiti penyakit miopik dalam hal kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Penyakit yang memandang peran pangan dalam domain sempit, mengabaikan pentingnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan karena akses impor sangat mudah dilakukan. Semua ini akan menjadi sejarah kelam jika syahwat impor pangan ini dibiarkan secara konstitusional menggerogoti kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bangsa.

(Toto Subandriyo Peneliti Masalah Sosial Ekonomi Lulusan IPB dan Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman)