Regulasi Polusi Udara Tidak Relevan

Penanggulangan polusi udara masih berkendala. Itu karena minimnya evaluasi kebijakan, belum komprehensif, dan kebijakan yang tidak efektif.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F07%2F18%2F851178e6-0b9b-4e89-87fe-2a738ebc9531_jpg.jpg)

Polusi debu menjadi pemandangan sehari-hari di Jalan Raya Sukamulya, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/7/2019). Polusi debu itu berasal dari ratusan truk pengangkut material yang setiap hari melintasi jalan di kawasan Bogor barat ini.

Penanggulangan polusi udara di Indonesia belum menyentuh akar masalahnya. Hal ini terjadi karena kebijakan yang sudah ada minim evaluasi, belum komprehensif, dan tidak efektif. Padahal, Indonesia dapat mengadopsi sejumlah negara yang berhasil mengendalikan pencemaran udara.

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menganalisis salah satu aturan terkait polusi udara, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

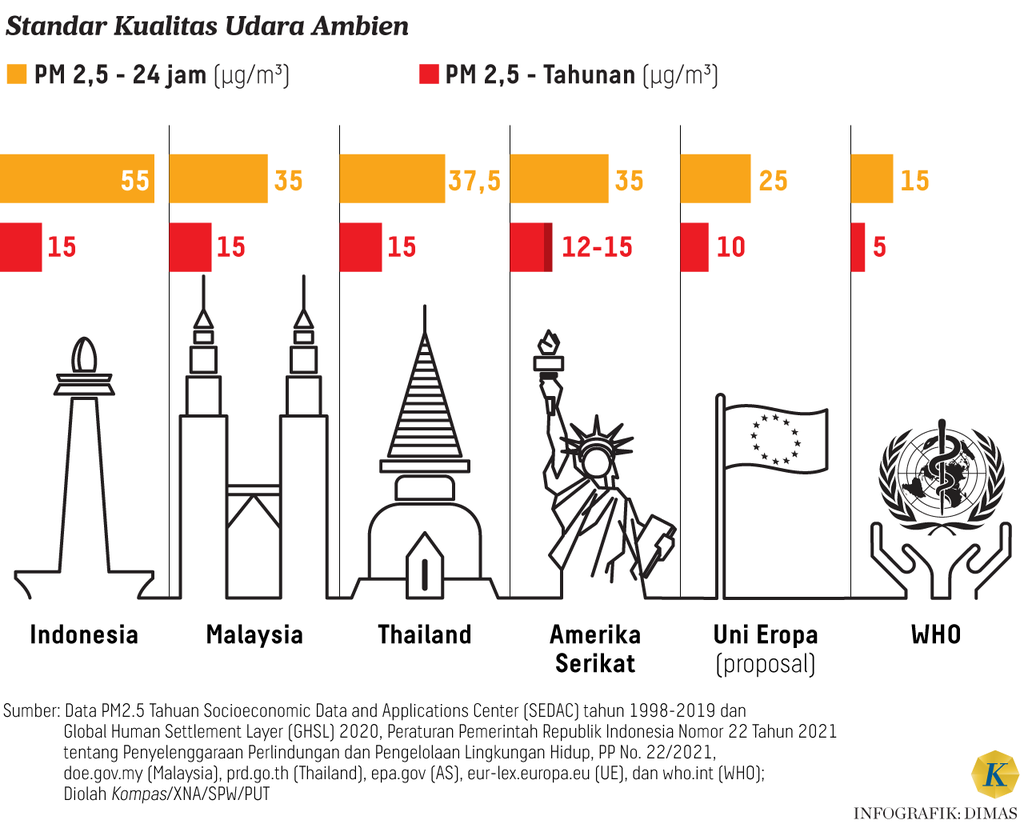

Aturan ini mencabut PP No 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Namun, parameter atau angka pedoman pada PP No 22/2021 secara umum masih sama dengan regulasi yang lama, yang saat itu sudah berusia 22 tahun. Baku mutu debu PM 2,5 untuk 24 jam masih pada angka 55 µg/m3 dan 15 µg/m3 untuk rata-rata periode satu tahun.

Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan pedoman yang lebih ketat, yakni 15 µg/m3 untuk periode 24 jam, dan 5 µg/m3 untuk periode setahun.

Melihat kenyataan ini, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Prof Puji Lestari menilai evaluasi kebijakan yang sudah ada saat ini tidak berjalan serius. Menurut Puji, regulasi tentang ambang batas baku mutu Indonesia saat ini masih belum cukup.

Sebaiknya aturan baku mutu lebih ambisius agar intervensi kebijakan pemerintah dapat terasa lebih besar. ”Upaya yang sudah dilakukan selama ini harus dievaluasi. Intervensi kebijakan yang mengikutinya juga harus terus dilakukan,” kata Puji, Jumat (11/8/2023).

Baca Juga: Warga Kota Indonesia Hidup dengan Polusi Udara

Baku mutu longgar

Hal senada disampaikan peneliti pencemaran udara independen Esrom Hamonangan Panjaitan. Menurut dia, baku mutu udara ambien Indonesia tergolong longgar. Penetapan baku mutu yang lebih tinggi pun semestinya juga harus diikuti dengan upaya pemerintah untuk mencapai target tersebut.

”Memang longgar sekali (baku mutu udara ambien) kita. Bisa tiga kali lebih longgar (ketimbang WHO). Namun, misalnya pun aturan baku mutu dibuat lebih ketat, upaya kita harus bisa mengejar target itu. Percuma juga nanti,” kata Esrom yang juga eks Kepala Bidang Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan Hidup Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2008-2014.

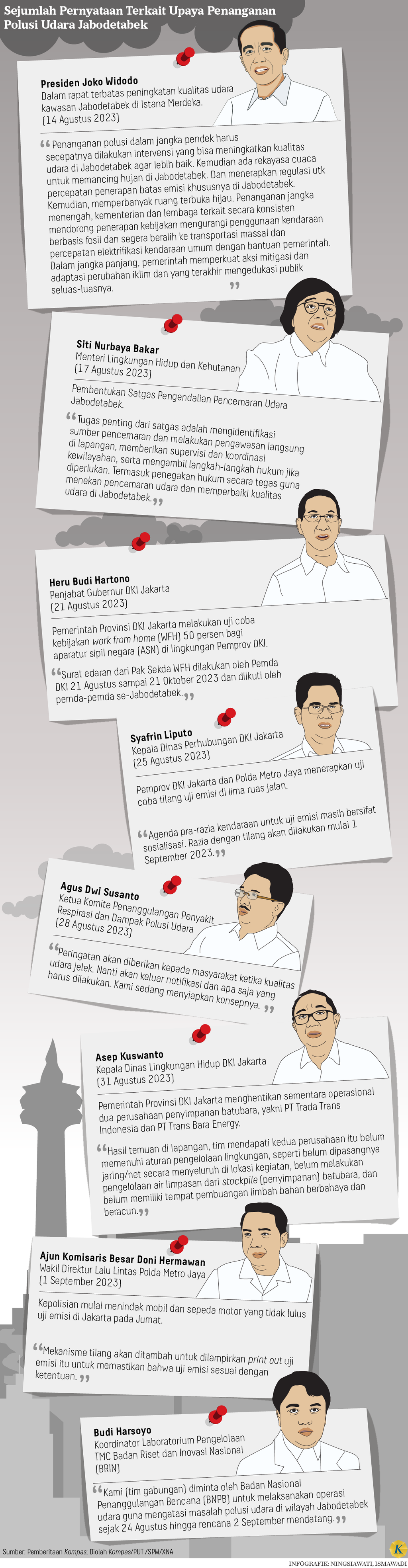

Aturan kewajiban uji emisi bagi semua pemilik kendaraan bermotor juga sebetulnya telah lama ada di Indonesia. Aturan tersebut juga tercantum pada PP No 41/1999. Bahkan, ketentuan ini tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya No 22 tahun 2009. Kemudian PP No 55/2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri KLHK No 20/2017, serta PP No 22/2021.

Esrom Hamonangan Panjaitan, peneliti pencemaran udara

Di tingkat daerah, kewajiban uji emisi kendaraan ini juga sudah diberlakukan di DKI Jakarta melalui Program Udara Bersih tahun 1991. Kewajiban uji emisi kendaraan bermotor tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No 2/2005.

Kewajiban uji emisi serta pembatasan usia kendaraan bermotor kembali digaungkan di Jakarta dan beberapa kali masuk dalam aturan hukum, seperti Instruksi Gubernur (Ingub) DKI No 66/2019 serta Peraturan Gubernur (Pergub) No 66/2020.

Tidak taat uji emisi

Namun, uji emisi tersebut hanya sekadar tertulis dalam aturan dan belum semua pihak melakukan uji emisi.

Tingkat kepatuhan uji emisi di Jakarta pun masih rendah. Dari data laman uji emisi Jakarta.go.id, baru sekitar 7,9 persen dari 892.255 mobil yang tercatat di BPS (2022) yang melakukan uji emisi per Minggu (17/9/2023). Adapun tingkat kepatuhan uji emisi sepeda motor lebih rendah lagi, hanya 0,3 persen dari 17.304.447 unit.

Menurut Puji, hal itu terjadi karena selama ini belum ada langkah keberlanjutan dari uji emisi kendaraan bermotor. ”Misal hasil uji emisi jelek, kendaraan tersebut yang tidak boleh beroperasi lagi. Namun, kendaraan yang tidak lolos, masih saja lewat di jalan,” kata Puji.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F09%2F09%2F77273024-4c60-438e-bb5f-24760d0ffe2e_jpg.jpg)

Petugas melakukan uji emisi pada kendaraan berbahan bakar solar dalam kegiatan uji emisi gratis di Stadion Benteng, Kota Tangerang, Banten, Rabu (6/9/2023).

Bahan bakar beroktan rendah yang menyumbang polutan juga masih digunakan di Indonesia. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas, Prof Budi Haryanto, menyebutkan, kualitas sumber bahan bakar Indonesia masih rendah. ”Di luar negeri, kendaraan sudah menggunakan EURO 4 yang setara dengan pertamax turbo. Tapi di Indonesia, dari data ESDM, kendaraan yang menggunakan EURO 2 ke atas belum sampai 15 persen,” kata Budi.

Budi pun mendesak pemerintah meningkatkan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor karena menurutnya hal tersebut penting sebab bersinggungan dengan kepentingan rakyat.

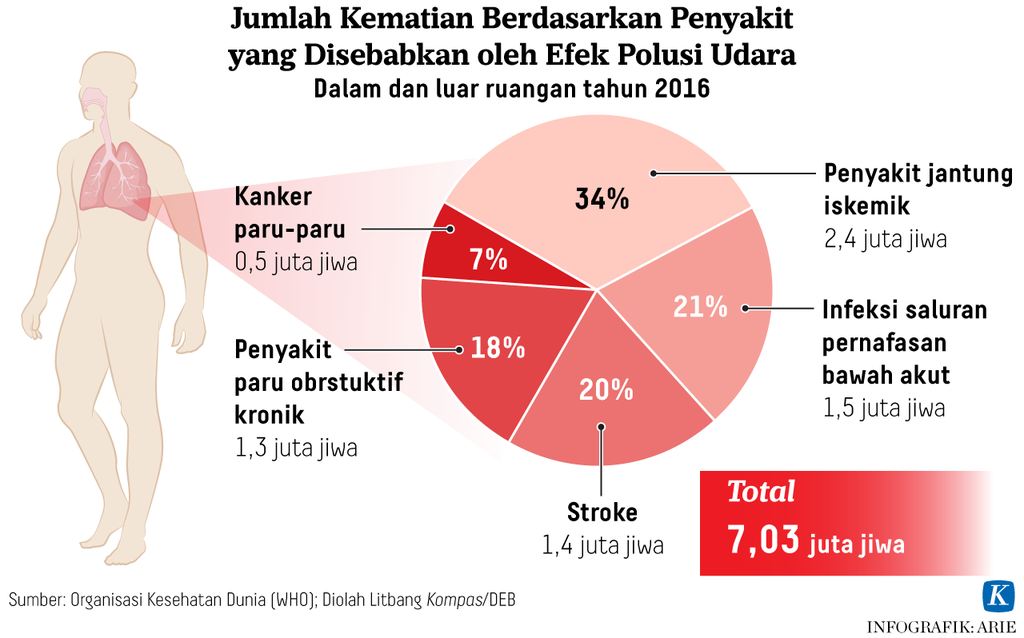

Budi Haryanto menjelaskan dampak polusi udara bagi kesehatan. Masyarakat yang terpapar polusi udara dalam jangka panjang dapat menderita gangguan pernapasan, kardiovaskuler, hingga kanker.

Bukan solusi

Persoalan besar kedua dalam penanggulangan pencemaran udara adalah perencanaan kebijakan yang kurang komprehensif.

Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang digelar untuk 50 persen aparatur sipil negara di tingkat kementerian dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan dari 21 Agustus hingga 21 Oktober dinilai sejumlah pihak kurang efektif untuk memangkas polusi udara.

Menurut anggota Perhimpunan Dokter Paru Seluruh Indonesia (PDPI), dr Feni Fitriani Taufik, kebijakan WFH lebih tepat untuk mengurangi exposure atau pajanan polusi udara terhadap masyarakat, bukan untuk mengatasi polusi udara.

”Pada keadaan tertentu, misal angka ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) sudah di atas 300-an yang cukup berbahaya bagi manusia, kami akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah supaya masyarakat WFH dan anak-anak bersekolah di rumah. Seperti yang dulu terjadi di Pekanbaru saat kebakaran hutan,” papar Feni.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F08%2F22%2Faffc9518-099f-4fee-991a-9b7ab8e184a0_jpg.jpg)

Kondisi langit Jakarta yang diselimuti kabut polusi pada hari kedua pelaksanaan bekerja dari rumah bagi 50 persen aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Selasa (22/8/2023). Menurut situs IQAir, pada Selasa sekitar pukul 07.00 nilai indeks kualitas udara di Jakarta adalah 170 atau dalam kondisi tidak sehat.

Anggota PDPI lainnya, dr Erlang Samoedro SpP(K), menambahkan, mengatasi polusi udara di Jabodetabek tidak hanya disebabkan oleh transportasi, tapi juga sektor lainnya.

”Sektor transportasi dari data pemerintah menyumbang 40 persen. Jadi, kalau WFH, cuma akan menurunkan polutan maksimal 40 persen saja. Masih ada penyumbang polutan lain dari industri dan aktivitas lainnya yang berkontribusi,” tutur Erlang.

Mengurangi polusi

Dengan demikian, perlu diberikan intervensi yang dapat mengurangi polusi dari sumbernya. Untuk industri, misalnya, Esrom mengatakan, pengawasan tidak hanya cukup terhadap sistem continuous monitoring system (CMS) yang terpasang pada cerobong asap di pabrik, tetapi juga terhadap teknologi penangkap debu dan gas atau scrubber.

”Pengukuran kualitas udara memang sudah dilakukan, tapi saat udara tidak sehat solusinya apa? Setelah terjadi pencemaran, jika sumber tidak dikurangi, pencemaran di hulu akan terus mencemari sampai di hilir,” kata Esrom.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Reliantoro mengatakan, industri besar sudah mempunyai alat pemantauan yang tersambung dengan sistem di KLHK yang dipantau setiap saat.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F09%2F14%2F80e0c9c9-0a46-4fac-a824-229385cc9441_jpg.jpg)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Cilegon, Banten, Senin (28/8/2023). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN digugat ke Komisi Informasi Pusat untuk membuka data emisi yang dihasilkan oleh pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Suralaya di Cilegon, Banten, dan PLTU Ombilin di Padang, Sumatera Barat, kepada publik.

”Hanya saja, industri kecil seperti peleburan baja atau PLTD yang pemantauannya harus didatangi langsung petugas KLHK,” ucap Sigit. Pengendalian emisi PM dan SO2 dari pembangkit listrik dan industri diperkirakan menghasilkan pengurangan sebesar 5 µg/m3 menurut penelitian ”Nasional Cost of Inaction dalam Penanggulangan Pencemaran Udara di Indonesia” karya periset Institut Teknologi Bandung.

Sigit sepakat bahwa uji emisi perlu diperketat dan implementasinya lebih dipertegas. Pada September 2023, tilang uji emisi di Jakarta dimulai. Sigit menyebut, mengutip kajian dari ITB tersebut, penerapan standar emisi yang lebih ketat untuk kendaraan akan mengurangi konsentrasi polusi udara hingga hampir 9 µg/m3.

”Pengukuran kualitas udara memang sudah dilakukan, tapi saat udara tidak sehat solusinya apa? Setelah terjadi pencemaran, jika sumber tidak dikurangi, pencemaran di hulu akan terus mencemari sampai di hilir,”

Adopsi negara lain

Bentuk kebijakan yang tepat dapat sukses mengurangi tingkat emisi polutan pencemar udara secara signifikan. Melalui analisis tim terhadap data Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) Uni Eropa, Amerika Serikat berhasil mengurangi emisi PM 2,5 secara drastis pada 1986 sebesar 30,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi setelah disahkannya Clean Air Act (Undang-Undang Udara Bersih) pada 1970.

Secara nominal, dana yang berhasil dihemat melalui Clean Air Act secara akumulatif mencapai 2 triliun dollar AS atau setara Rp 30.446,9 triliun.

Jepang juga berhasil menurunkan emisi PM 2,5 selama 20 tahun. Dari laman Air Quality Life Indeks, PM 2,5 berkurang dari kadar 14,5 ug/m3 pada 2000, menjadi 10,3 ug/m3.

Jepang memulainya dengan regulasi Road Vehicles Act (1968) yang mengatur pengurangan emisi kendaraan, perbaikan kondisi jalan, hingga sistem jalan berbayar melalui ERP (electronic road pricing).

Dilanjutkan, tahun 1989 Jepang menghentikan beroperasinya truk dan bus diesel tua yang masuk di perkotaan dan tahun 1999 dengan ketentuan pemasangan filter partikulat diesel pada semua kendaraan berbahan bakar diesel yang berusia lebih dari tujuh tahun.

Bagaimana dengan Indonesia? Menurut penjelasan Sigit, Indonesia berkiblat pada Bangkok, Thailand, dalam mengatasi polusi udara. Mengutip dari kajian Vital Strategies (2020), solusi yang ditempuh Bangkok adalah teknologi kendaraan bersih, meningkatkan program inspeksi dan perawatan, mengurangi kandungan sulfur di dalam bahan bakar, serta pembatasan kendaraan bermotor.

Berpijak dari pengalaman negara-negara tersebut, penanganan polusi udara di Jabodetabek juga harus dari sumber-sumber polutan yang menyumbang polusi. Tidak hanya berhenti pada aturan dan rencana saja, tetapi juga bergerak pada aksi nyata.