Informasi dari kepolisian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut terjadi saat Lesti menyinggung dugaan perselingkuhan dan meminta Rizky agar memulangkannya ke rumah orangtuanya. Rizki yang emosi kemudian mendorong dan membanting tubuh Lesti ke kasur, lalu mencekik lehernya sehingga dia terjatuh ke lantai.

Tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang. Rizky juga menarik tangan Lesti ke arah kamar mandi dan membantingnya ke lantai berulang kembali.

Seperti kasus dugaan KDRT yang dialami sejumlah figur publik, kasus dugaan KDRT yang dialami Lesti juga menjadi viral di media daring maupun media sosial. Berbagai komentar pun dilayangkan netizen. Sebagian besar menyampaikan empati pada Lesti.

Kasus KDRT bukanlah hal yang baru di Indonesia. Namun, seperti kasus kekerasan seksual, KDRT hingga kini masih menjadi fenomena gunung es.

Meski hampir tiap saat terjadi dalam kehidupan masyarakat, tidak banyak korban (terutama perempuan atau istri) yang mau bersuara, apalagi sampai melaporkan pelakunya kepada kepolisian.

”Sebab, dalam kasus KDRT, sering kali pelapor didorong untuk menyelesaikan dengan mediasi. Untuk kasus kekerasan fisik tentunya tidak tepat karena ancaman pidananya menunjukkan bahwa ini bukan tindak pidana ringan. Selain itu, perlu memperhitungkan kemungkinan keberulangan dan kondisi psikis korban akibat kekerasan yang dialaminya,” ujar Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: KDRT Menghancurkan Impian Tentang Keluarga Bahagia

Komnas Perempuan memandang KDRT sebagai kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, di mana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu, dan sebagainya.

Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, sebanyak 59 persen korban KDRT adalah istri. Bahkan, dari pengaduan yang diterima lembaga layanan, kasus kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama, yakni sebanyak 6.555 dari 11.105 kasus yang terjadi di ranah personal.

Di Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta dalam tahun 2019 dan 2020, pengaduan kasus KDRT pun menduduki posisi paling tinggi.

UU PKDRT

Untuk mencegah dan menghapus KDRT, sebenarnya sejak sejak 18 tahun yang lalu di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

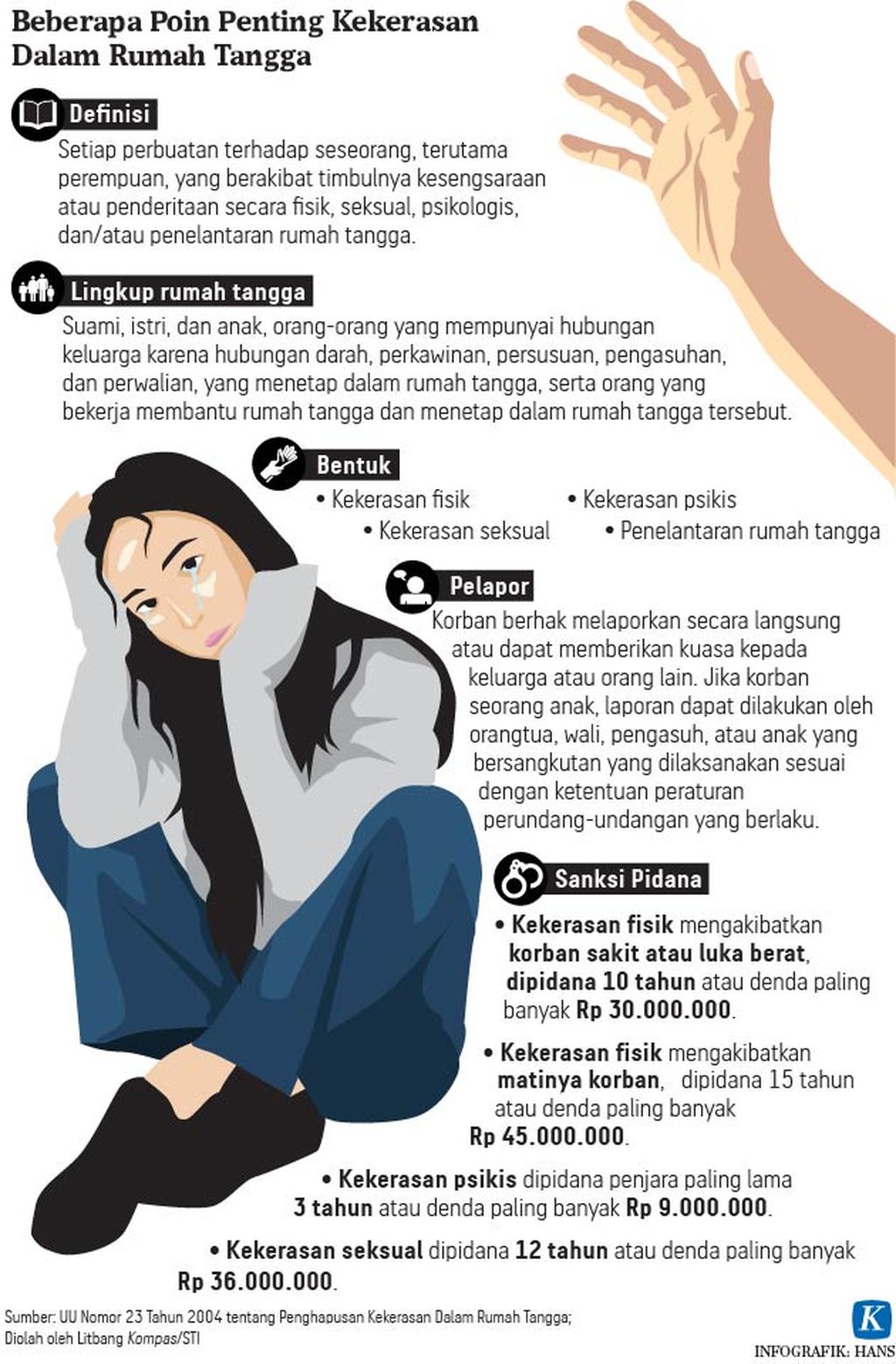

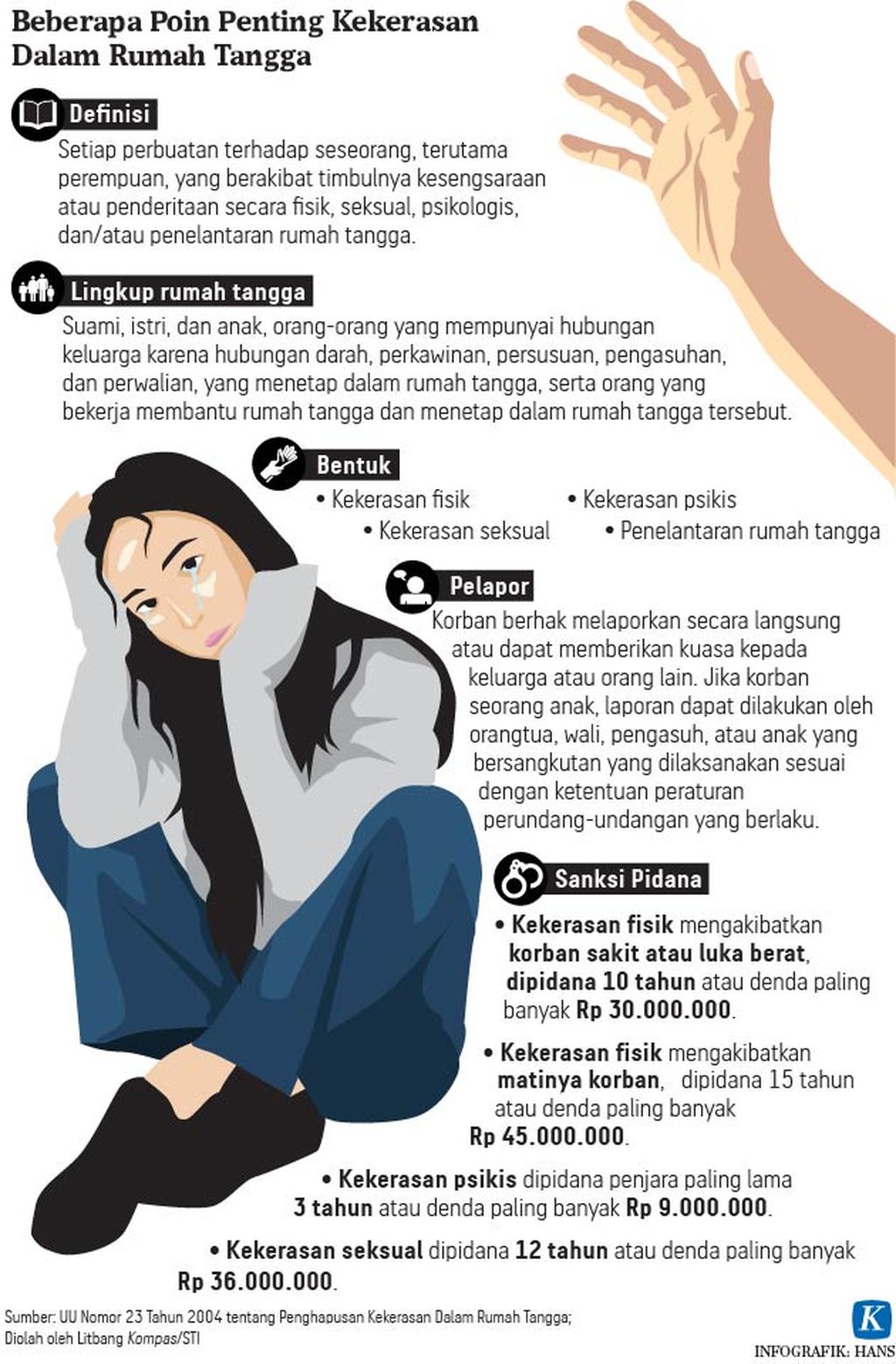

Dalam UU tersebut, KDRT didefinisikan sebagai ”Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Bentuk-bentuk KDRT terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun ruang lingkup dari undang-undang ini tidak hanya terhadap perempuan, tapi juga termasuk suami, istri, dan anak; orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga; serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

UU tersebut bertujuan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Akan tetapi, meskipun sudah hampir 20 tahun diterbitkan, implementasi dari UU PKDRT masih menghadapi berbagai hambatan. Selain pemahaman masyarakat yang masih melihat KDRT sebagai urusan privat atau urusan rumah tangga yang tidak bisa diintervensi orang lain, tidak banyak korban yang membawa kasus KDRT ke wilayah hukum.

Pada banyak kasus, tidak semua korban mau membawa kasus KDRT ke ranah hukum karena hal itu dianggap membuka aib keluarga. KDRT bagaikan duri dalam keluarga, korban sering dihadapkan dalam posisi sulit sehingga memilih diam, dengan risiko mengalami kekerasan yang berulang.

Misalnya, perempuan korban KDRT terutama yang memiliki anak-anak yang masih kecil, sering berada pada posisi dilematis antara mau melaporkan pelaku dengan risiko terburuk bisa berujung pelaku masuk penjara atau memilih diam dan menjalaninya.

Kalaupun korban sampai melapor, proses hukumnya belum tentu sampai pada ujungnya. Sejumlah kasus KDRT berhenti di tengah jalan karena korban akhirnya terpaksa mencabut laporannya karena berbagai pertimbangan.

Bahkan, ada kasus pelakunya ditahan kepolisian, tapi kemudian dilepaskan kembali atas permintaan korban. Biasanya korban yang mencabut laporannya memiliki ketergantungan ekonomi pada pelaku. Tak hanya itu, pada kasus tertentu, perempuan atau istri yang menjadi korban bukannya mendapatkan keadilan, tapi justru dikriminalisasi oleh pelaku.

”Kami terus mengedukasi masyarakat agar korban KDRT harus berani speak up atas kasus yang dialaminya. Namun, ada yang berani bicara, tapi terbentur oleh masalah ekonomi. Seperti kasus KDRT di Kalimantan Barat, anaknya diperkosa suaminya dan dia mendapat KDRT, sang ibu tak berani lapor karena suaminya tulang punggung keluarga,” kata Valentina Ginting, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Korban meningkat

Berdasarkan data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), dalam dua tahun terakhir (2020 dan 2021) kasus dan korban KDRT yang terlaporkan meningkat. Pada tahun 2020 tercatat 5.320 kasus, tetapi pada tahun 2021 meningkat menjadi 6.045 kasus. Begitu juga dengan korban pada tahun 2020 terlapor 5.362 orang, tahun 2021 meningkat menjadi 6.097 orang.

”Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Seluruh laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk melalui Simfoni PPA didominasi oleh KDRT, yaitu sekiar 60 persen dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan,” ujar Kepala Biro Data dan Informasi Kementerian PPPA Lies Rosdianty.

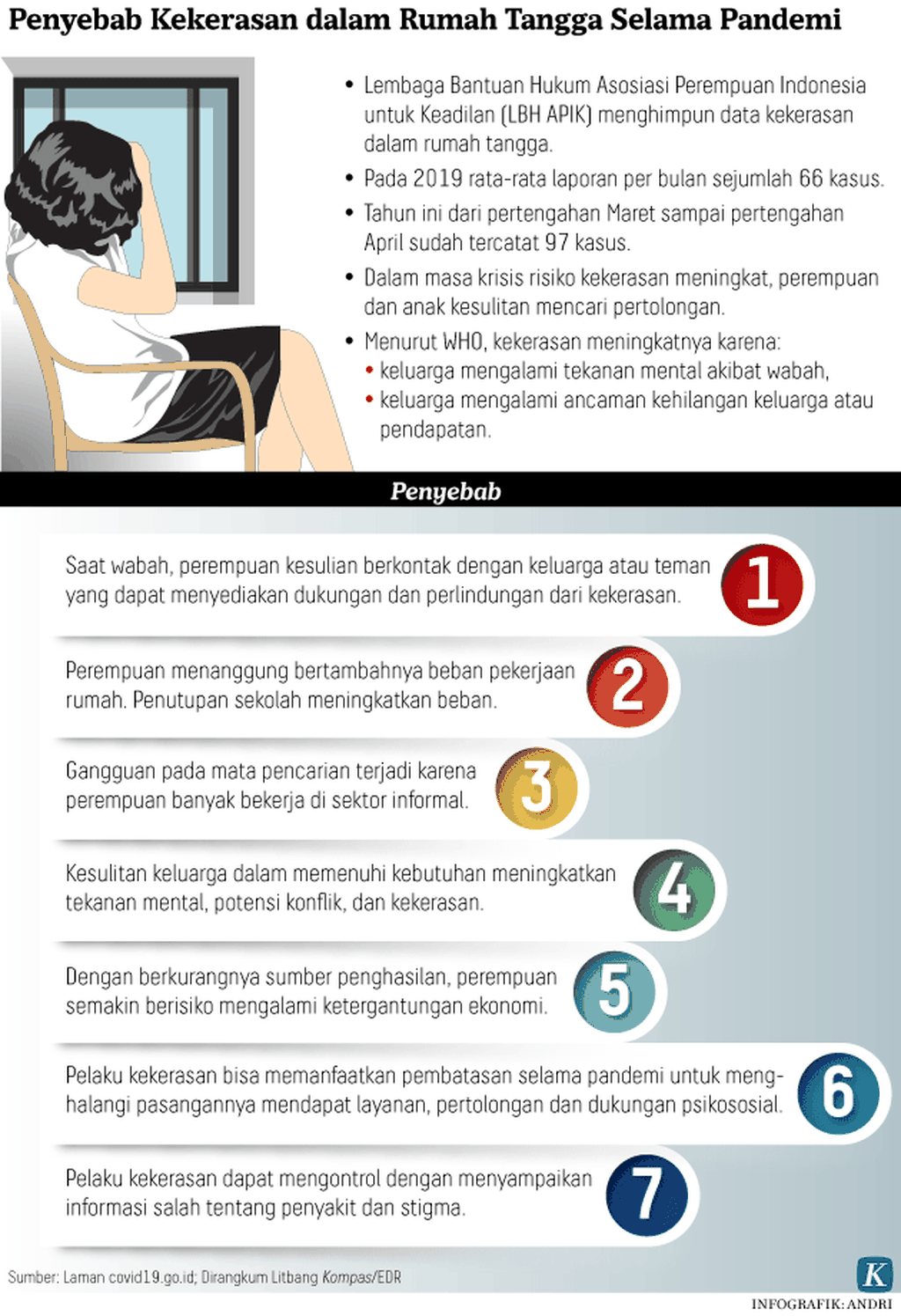

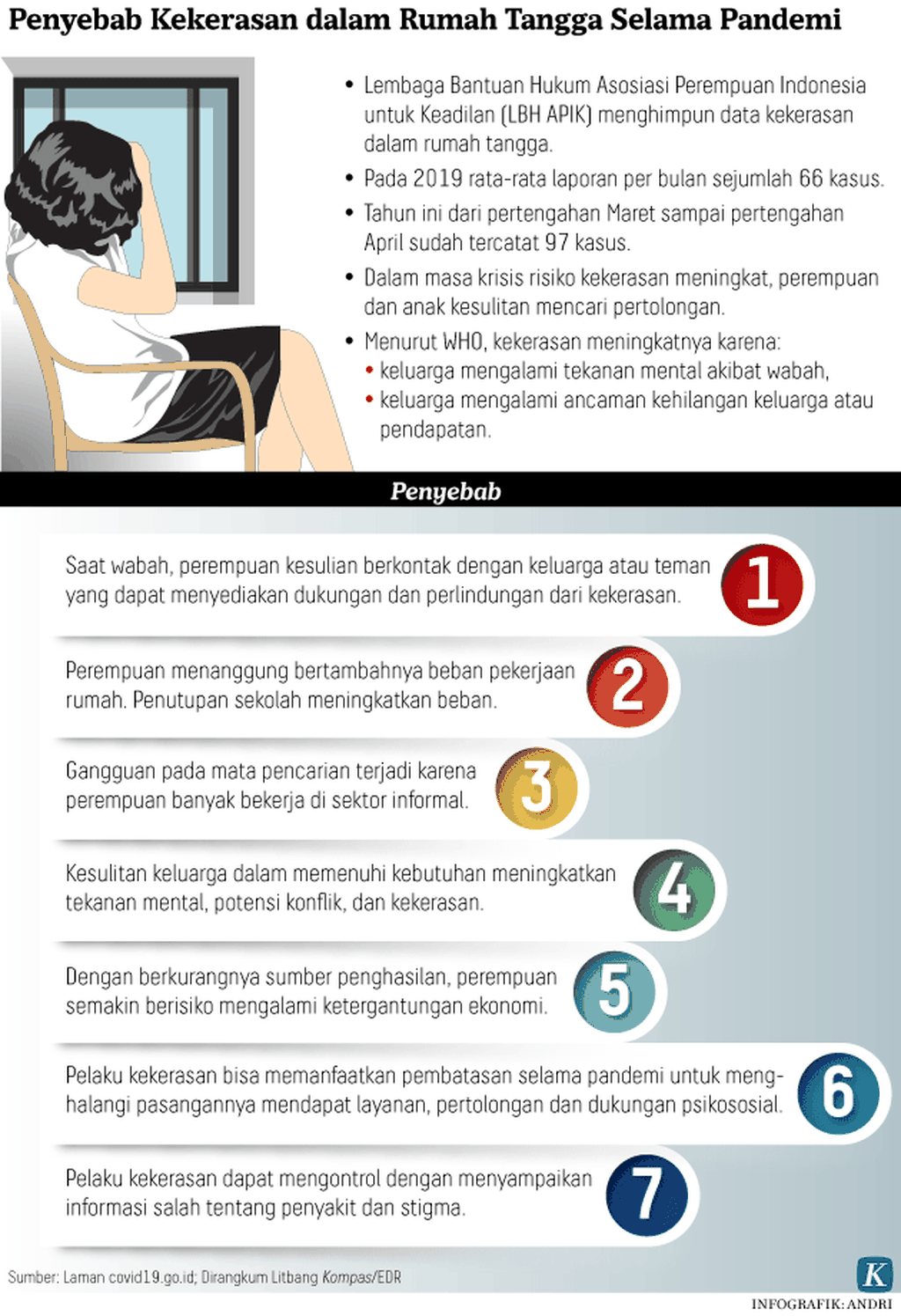

Baca juga : Pandemi Covid-19 Mendera, KDRT Jadi Momok Perempuan

Peningkatan kasus KDRT seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Maka, edukasi dan upaya mendorong korban untuk bersuara dan melaporkan kasusnya harus terus dilakukan. Sebab, jika tidak korban akan terus berada dalam lingkaran kekerasan.

Ika Putri Dewi, psikolog dari Yayasan Pulih, mengungkapkan, KDRT memiliki tipikal yang khas, yakni kekerasannya berulang dan akan meningkat eskalasinya dan tidak mudah bagi korban untuk keluar dari situasi tersebut. ”Ketika korban melaporkan pelaku, itu patut diapresiasi,” ujar Ika.

Pencegahan dan penghapusan KDRT juga membutuhkan peran masyarakat. UU PKDRT mengamanatkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.