Jurnalisme Sastra tentang Kota dan Masyarakatnya

Buku ini mengupas nilai dan makna yang berkelindan di balik fakta sosial yang mungkin tak kita sadari. Ia membedah nilai-nilai kemanusiaan: etos kerja, pewarisan tradisi, nilai-nilai kekeluargaan, hingga kualitas relasi.

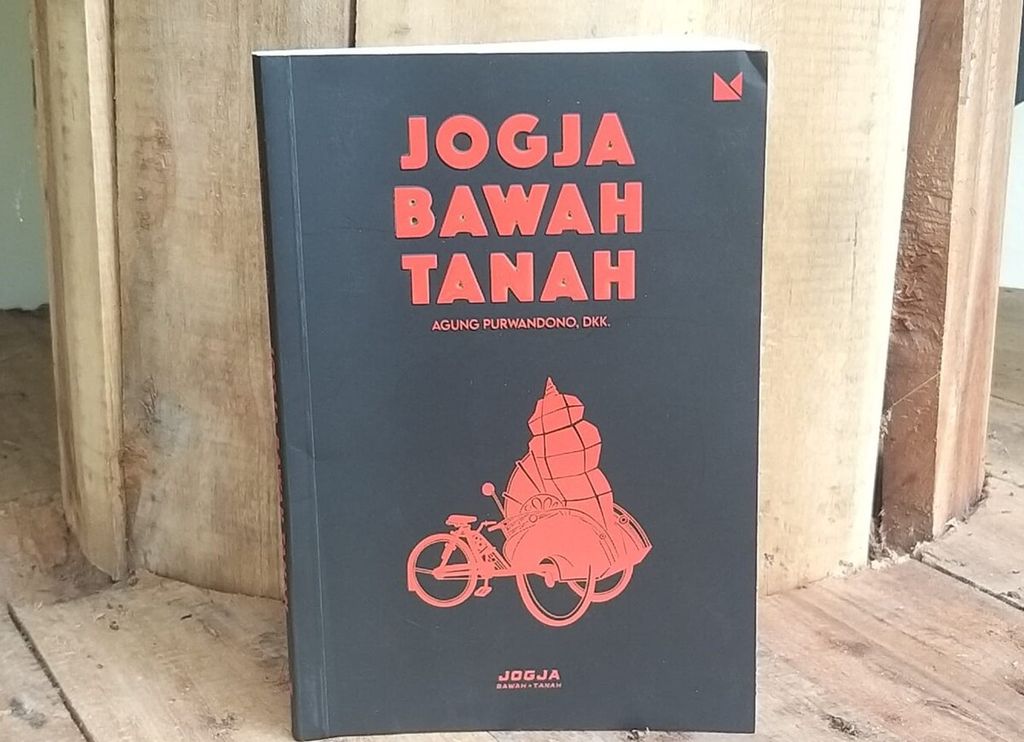

Judul Buku: Jogja Bawah Tanah

Penulis: Agung Purwandono, dkk

Penerbit: Buku Mojok

Tahun Terbit: 2022

Jumlah Halaman: viii + 208 halaman

ISBN: 978-623-7284-80-2

Sebuah esai tidak pernah lahir dari sebuah ruang kosong. Ia hadir sebagai hasil interaksi dengan lingkungan dan tata nilai di sekitarnya. Terlebih tulisan reportase, ia merekam kegelisahan manusia yang berhadapan dengan persoalan-persoalan eksistensial sekaligus komunal, yang terwujud dalam perjuangan dan keyakinan, kerja keras dan pengorbanan, keyakinan pada tradisi dan pemaknaan atas kiwari.

Selama ini kita mengenal Mojok yang ”Sedikit Nakal Banyak Akal” sebagai jurnalisme yang membahas hal-hal yang luput dari perhatian, ditulis dengan jenaka tetapi logis ada benarnya. Kali ini, buku terbitan Mojok ini hadir dengan niat, semangat dan teknik artikulasi yang berbeda dari banyak artikel yang hadir di portal resminya.

Jogja Bawah Tanah merangkum 15 berita kisah (feature) tentang Jogja sebagai karya jurnalistik yang menekankan unsur human interest. Tulisannya ringan dan menghibur, tetapi mampu mengaduk emosi pembacanya. Ia bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, moral dan etika dalam menyampaikan informasi. Esai-esai di dalamnya menampilkan fakta secara mendalam, menggunakan teknik penulisan karya fiksi, dengan dialog, penyusunan suasana demi suasana detil seperti cerita dalam novel atau drama.

Buku ini mengupas nilai dan makna yang berkelindan dibalik fakta sosial yang selama ini tak kita sadari.

Buku ini mengupas nilai dan makna yang berkelindan dibalik fakta sosial yang selama ini tak kita sadari. Ia membedah nilai-nilai kemanusiaan: etos kerja, pewarisan tradisi dan nilai-nilai kekeluargaan hingga kualitas hubungan antarmanusia, lalu menguraikannya dalam elemen-elemen penting yang fundamental untuk membangun konsepsi konstruktif atas fenomena sosio-kultural bagi kenyataan yang ada di masyarakat.

Dengan tema lokalitas, kita bisa membaca Kisah Sebuah Rumah yang Nyempil Sendirian di Halaman Hotel Hyatt Jogja (hlm 83) atau Tidak Ada Batman di Gotham City Babarsari (hlm 103) untuk menyampaikan kenyataan yang mungkin luput dari perhatian dan bayangan (indah) tentang Jogja yang ada di benak kita.

Para penulis memotret fakta-fakta sosio-antropologis, mengolahnya dengan sungguh-sungguh untuk memahami logika masyarakat, lalu menampilkannya dengan jernih dan segar. Seperti tulisan tentang Makam Banyusumurup, Kisah Kelam yang Disembunyikan Mataram Islam (hlm 69). Fakta yang dicuplik dari kajian masa lampau ini menunjukkan kejelian penulis untuk memaknai realitas sejarah sosial yang memperkaya fakta historis dan identitas komunal.

Buku ini menjadi respons bahwa sebuah tulisan harus mampu menanggapi, menafsir, memberi arti, dan mempersepsi lingkungan secara obyektif, kritis, dan kontekstual.

Buku ini menjadi respons bahwa sebuah tulisan harus mampu menanggapi, menafsir, memberi arti, dan mempersepsi lingkungan secara obyektif, kritis, dan kontekstual. Karena kita tahu, sebuah esai adalah ekspresi dan bagian dari masyarakat, dan dengan demikian memiliki keterkaitan resiprokal dengan jaringan-jaringan sistem dan nilai dalam masyarakat tersebut.

Tulisan harus mampu menyuarakan nilai peradaban, terbebas dari tafsir sektoral dan logika segregasi sosial. Karena tulisan dicipta oleh seorang pengarang, makhluk yang mengalami sensasi-sensasi dalam kehidupan empirik masyarakatnya. Dengan demikian, esai juga dibentuk oleh masyarakatnya, berada dalam jaringan sistem dan nilai dalam masyarakatnya.

Bahwa Jogja adalah ruang publik yang memiliki peran melahirkan dan menghidupi seni kehidupan yang lebur dalam pengertian tata ruang dan spirit aktivitas ekonomi, sosial, dan kultural. Jogja menjadi locus dan situs yang mempresentasikan lakon hidup manusia dari dunia individual dan sosial. Keberadaannya sebagai elemen sosial dari dulu sampai dengan kini, memiliki peran signifikan untuk mengingatkan bahwa ada tatanan kehidupan yang merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.

Jogja menjadi locus dan situs yang mempresentasikan lakon hidup manusia dari dunia individual dan sosial.

Hasilnya, penjelasan cukup jernih dan detil bahwa Jogja adalah satuan demografis yang dinamis dengan sumber-sumber entitas lokal komunal sebagai sumber daya tahan tradisi kemasyarakatan. Buku ini menggali dan memahami local knowledge (pengetahuan lokal) dan local wisdom (kearifan lokal) dalam relasi sosio-kultural yang kompleks, lalu menyajikannya sebagai representasi identitas yang khas. Mulai fenomena klithih dan kos LV (mengacu pada istilah ”Las Vegas” yang identik dengan kebebasan) yang merebak, sejarah lapen, labirin tata kota di daerah Pogung hingga potret Pieter Lennon, pengamen legendaris Jalan Kaliurang, Jogja.

Buku ini menyimpan rekam jejak dari berbagai problem yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, sekaligus juga membuka ruang persepsi dan pemaknaan yang lain tentang bagaimana baiknya kita menyikapi masalah-masalah itu. Ia menjadi bentuk kegelisahan intelektual berbalut kemanusiaan yang menempatkannya sebagai pembelajar yang baik, yang selalu berusaha kritis terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Menemui fakta dengan bergerak pada kenyataan yang hidup di permukaan, juga merumuskan makna untuk mendapatkan sebuah pengalaman baru dari realitas, yang bisa menjadi refleksi.

Buku ini menyimpan rekam jejak dari berbagai problem yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, sekaligus juga membuka ruang persepsi dan pemaknaan yang lain tentang bagaimana baiknya kita menyikapi masalah-masalah itu.

Meskipun terasa ringan, sebenarnya buku ini bisa disikapi sebagai sebuah sumbangan kajian dalam ilmu-ilmu sosial budaya, bahwa di Jogja (yang kerap teringat dalam konteks romantisisme kota yang terbuat dari rindu, pulang dan angkringan seperti kata penyair Joko Pinurbo) memiliki sekian banyak fakta historis dan sosial masyarakat yang kerap tak disadari ada dalam dinamika zaman.

Kenyataan yang sama bisa terjadi di banyak kota yang ada di wilayah negara ini. Meskipun ada pengulangan tema (tentang kuliner) sementara masih banyak aspek kehidupan yang lain bisa dipotret di Jogja, buku ini bisa menjadi model jurnalisme tentang humanisme kota dan masyarakatnya sebagai satu alternatif logika untuk mencegah reduktivitas pemahaman dan kepemilikan publik atas jejak historis dan proses transformasi identitas sosio-kultural di kota-kota Indonesia lainnya.

Oti Lestari, pegiat pemberdayaan masyarakat di Komunitas Tumbuh Sinema Rakyat, Jakarta.